De cómo el doctor Liceaga trajo la vacuna contra la rabia a tierras mexicanas

Si bien la rabia, contagiada a los humanos por los perros, nunca fue un verdadero problema de salud pública en nuestro país, siempre flotó en el ánimo colectivo una certeza: morir de rabia, entre dolores indecibles y arrojando espuma por la boca, era una de las peores cosas que le podía ocurrir a alguien. Un animal rabioso fue siempre algo aterrador. Por eso, antes de que el progreso y la medicina intervinieran, a muchas autoridades les preocupó mantener a raya el temible padecimiento.

Si bien la rabia, contagiada a los humanos por los perros, nunca fue un verdadero problema de salud pública en nuestro país, siempre flotó en el ánimo colectivo una certeza: morir de rabia, entre dolores indecibles y arrojando espuma por la boca, era una de las peores cosas que le podía ocurrir a alguien. Un animal rabioso fue siempre algo aterrador. Por eso, antes de que el progreso y la medicina intervinieran, a muchas autoridades les preocupó mantener a raya el temible padecimiento.

De cómo el doctor Liceaga trajo la vacuna contra la rabia a tierras mexicanas

El doctor Eduardo Liceaga estaba agotado. Padecía eso que hacia 1887 se conocía como surmenage, y que en el siglo XXI hemos rebautizado como el burn out. Agotamiento laboral, pues. No era de extrañarse, porque por esos años daba clases en la Escuela de Medicina, operaba en el Hospital de Maternidad e Infancia, atendía a su clientela privada y, además, presidía el Consejo Superior de Salubridad. Por eso se tomaba unas vacaciones, y se iba a Europa.

Los últimos dos años habían sido de intenso aprendizaje, porque, cuando el gobierno de Porfirio Díaz lo invitó a formar parte del Consejo, institución dedicada a la vigilancia de la salud pública, el notable médico confesó con sinceridad que sabía muy poco de higiene pública, por la sencilla razón de que esas cosas no se enseñaban en los años (1859-1865) en que él hizo sus estudios.

Pero el progreso llamaba a la puerta de las instituciones nacionales, y el doctor Liceaga se había empeñado, con éxito, en familiarizarse con eso que hoy llamaríamos políticas públicas de salud. Si a eso le sumamos que, aparentemente, el médico era de esa gente que descansa “haciendo adobes”, resultó que el viaje a Europa se convirtió en una expedición que iba a terminar en la estrategia que, a la larga, iba a erradicar la rabia de tierras mexicanas.

El problema empezó con una importante sobrepoblación de perros callejeros, que se remontaba a los tiempos en que los perros llegados de España empezaron a cruzarse con las especies locales. En 1581, el Cabildo de la ciudad de México afrontó el problema sacrificando a muchos de esos perros sin dueño. Esa política de sacrificio de animales callejeros se repitió a lo largo de los siglos virreinales, y hay noticia de que, en 1709, hubo una epizootia de rabia entre los perros callejeros de la Ciudad de México, la cual se extendió a ciudades vecinas, como Puebla y Toluca

Una de las primeras cosas que hizo el virrey Revillagigedo, el segundo de su apellido, a su llegada a la Nueva España, en 1789, fue reglamentar la posesión de perros, obligando a los propietarios a tenerlos en casa o bien sujetos, y a hacerse responsables si su mascota agredía a alguien.

A la vuelta de unos pocos años, su colega, el virrey Miguel de Azanza, durante tres años seguidos —entre 1798 y 1801— puso, a los serenos de la capital del reino a hacer de matarifes de perros durante sus recorridos nocturnos. A veces, los serenos se excedían en el cumplimiento de sus obligaciones, y también sacrificaban a los perros de casa, que por las noches estaban sujetos a la puerta de sus hogares para hacer de vigilantes.

El México independiente también vio en la sobrepoblación de perros callejeros un problema de salud y un riesgo. Se intentó disminuir los problemas que causaban los perros, con o sin dueño, y de paso disminuir la posibilidad de que la gente fuera atacada por algún animal enfermo de rabia.

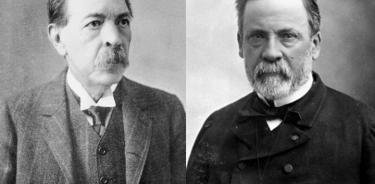

Todo esto era lo que se sabía a finales de 1887, cuando el doctor Eduardo Liceaga partió para Europa, donde, en ese mismo año, se había fundado el Instituto Pasteur. Allí, el célebre desarrollador de la vacuna contra la rabia trabajaba para difundir los beneficios de su aportación a la ciencia médica y a la salud pública. El niño Joseph Meister, en 1885, había escapado de las garras de la rabia gracias a esos diez días de inyecciones diarias, en las que Louis Pasteur le aplicó el suero antirrábico, evitando así el desarrollo de la enfermedad. El asunto era visto, en aquellos días, como un logro de la ciencia que beneficiaría a todo el mundo.

Con agotamiento y todo, la posibilidad de conocer a Pasteur en París era algo irresistible para el presidente del Consejo Superior de Salubridad.

DE VUELTA A MÉXICO. En Francia, el doctor Liceaga compró equipo médico y se presentó con Louis Pasteur, quien le obsequió un cerebro de conejo, inoculado con el virus de la rabia, con el cual se podría preparar, en México, la vacuna. El médico mexicano estudió con atención los procedimientos del sabio francés y, con su regalo en las manos, emprendió el viaje de regreso.El cerebro de conejo inoculado con el virus de la rabia viajó a México en un frasco de cristal, lleno de glicerina esterilizada. Desde el punto de partida, el puerto de Saint Nazaire, hasta el puerto de Veracruz, el frasco, cuyo manejo implicaba riesgo, fue colocado en un camarote vacío, cercano al que ocupaba Liceaga. El médico, con su valiosa carga, llegó a la Ciudad de México el 8 de febrero de 1888.

Un par de meses después, el 18 de abril, se aplicó por primera vez en nuestro país el tratamiento de vacuna antirrábica. Se fundó el Instituto Antirrábico, cuyo reglamento, expedido en 1900, le asignaba la tarea de elaborar la vacuna y aplicar el tratamiento a las personas víctimas de ataque de perro rabioso.

Al paso de los años, las normas en torno a la prevención de la rabia en México mejoraron: desde 1924 se hizo obligatorio para los médicos notificar a las autoridades del ramo cuando se enfrentaban a un caso de rabia. En 1925 y 1926 se intentó hacer obligatoria la vacunación de perros domésticos. En 1932, un decreto presidencial dispuso la aplicación gratuita de vacunas contra la rabia para los perros. A fuerza de ensayo y error, México fue puliendo su mecanismo preventivo. Entre 1939 y 1969 se registraron 1,785 casos de rabia; y poco antes de los Juegos Olímpicos de 1968 se aplicó la primera campaña masiva de vacunación canina. El mecanismo funcionaba, y funciona, hasta la fecha.

EPÍLOGO 1: UN POCO DE LEYENDA. Los niños que fueron a la primaria entre 1960 y 1972 leyeron, en su libro de texto gratuito de Lengua Nacional, Tercer Grado, una historia llamada “La Cajita de Laca", donde, convirtiendo en leyenda la historia del doctor Liceaga, contaba que el frasco con el virus de la rabia se había roto al desembarcar en Veracruz, y que el médico se había rasguñado con un trozo de cristal. Liceaga habría contado a su hija menor el incidente, y la niña llevó un diario donde anotaron las observaciones que ambos hacían, esperando que el doctor no se hubiera infectado. Pasado el peligro, el diario se conservó como recuerdo en una cajita.Nada hay que confirme esta versión, pero sirvió para que generaciones de mexicanos conocieran la historia de la vacuna antirrábica.

EPÍLOGO 2: EL PRESENTE. Apenas en 2006 se documentó el último caso de rabia en territorio mexicano. Más aún: apenas en 2019, la Organización Mundial de la Salud certificó la erradicación de la rabia en México. El director de la OMS, ese del cual hoy todo mundo habla, Tedros Adhanom, le dedicó estas palabras a nuestro país: “Eliminar la rabia no ocurre por accidente. Se necesita determinación política, planificación cuidadosa y ejecución meticulosa". Tiene razón. Ésta es una historia de varios siglos y muchos trabajos.