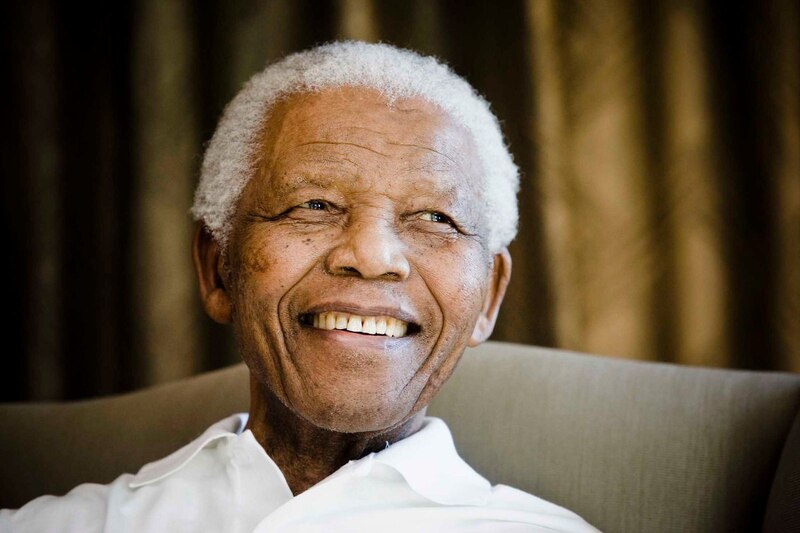

Cada 18 de julio se recuerda a Nelson Mandela con frases sobre paz y reconciliación. Pero en muchas de esas conmemoraciones algo se pierde. El nombre se celebra, sí, pero la figura se suaviza. Se vuelve cómoda, inofensiva, casi ejemplar en exceso. Sin embargo, Mandela no fue cómodo. Su figura incomoda, no por lo que dijo, sino por la forma en que sostuvo sus convicciones en un mundo que ya entonces exigía resultados, eficacia y rendimiento.

Hoy, la política parece haber sido absorbida por una lógica gerencial. Lo que importa no es la justicia ni la verdad, sino lo que funciona. Como advirtió Jürgen Habermas, la racionalidad instrumental —la que convierte todo en medio para un fin— ha colonizado incluso ámbitos donde antes importaban el juicio, la palabra y la deliberación. Bajo ese esquema, la paciencia es sospechosa, el principio ético parece ingenuo y la convicción es vista como obstinación.

Mandela vivió de espaldas a esa lógica. Pasó 27 años en prisión sin negociar lo esencial. Rechazó salidas rápidas o acuerdos ventajosos. No porque no entendiera la política, sino porque entendía demasiado bien lo que estaba en juego: la dignidad no se negocia en términos de eficacia. Cuando salió, no buscó revancha. Promovió un proceso de transición en el que se priorizó el reconocimiento sobre la humillación, y la reconstrucción simbólica por encima de la simple redistribución del poder.

Su gesto no fue táctica. Fue una apuesta política profunda. Como escribió Hannah Arendt, la verdadera acción política no administra lo dado, sino que inaugura lo nuevo. Mandela no repitió la lógica del daño. Se negó a responder con las mismas armas. Su liderazgo no se basó en el carisma ni en la astucia, sino en una biografía que se convirtió en argumento. Una vida sostenida con coherencia puede ser más persuasiva que cualquier discurso.

Esa forma de autoridad, sin embargo, hoy se vuelve casi incomprensible. En tiempos donde el liderazgo se mide por indicadores y efectos inmediatos, resulta difícil reconocer el valor de lo que no se puede cuantificar. La lentitud de una decisión ética, el peso de una palabra dicha con responsabilidad, la renuncia a “ganar” a toda costa, parecen gestos de otro tiempo.

Y sin embargo, Mandela comprendió antes que muchos que no puede haber justicia sin reconocimiento. Como ha señalado Axel Honneth, no basta con modificar estructuras: hay que reconstruir el lazo moral que sostiene la vida común. El apartheid no solo excluía: humillaba. Mandela lo entendió, y por eso su política apuntó también a sanar el daño simbólico, no solo a gestionar el daño institucional.

Celebrarlo, entonces, no es repetir frases bonitas ni convertirlo en un ícono neutro. Es preguntarnos si aún somos capaces de reconocer la fuerza de una acción que no se rinde ante la lógica del éxito. Si nuestras democracias, nuestras escuelas, nuestras universidades, pueden formar personas capaces de sostener un principio incluso cuando hacerlo no sirve, no conviene, no rinde.

Mandela no tuvo prisa. Y tal vez por eso logró lo que tantos, con todos los medios a su favor, siguen sin alcanzar.

Referencias

– Jürgen Habermas, Teoría de la acción comunicativa, Vol. II, Taurus, 1987.– Hannah Arendt, La condición humana, Paidós, 1993 [orig. 1958].– Axel Honneth, La lucha por el reconocimiento, Crítica, 1997.– Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, Little, Brown and Company, 1994.