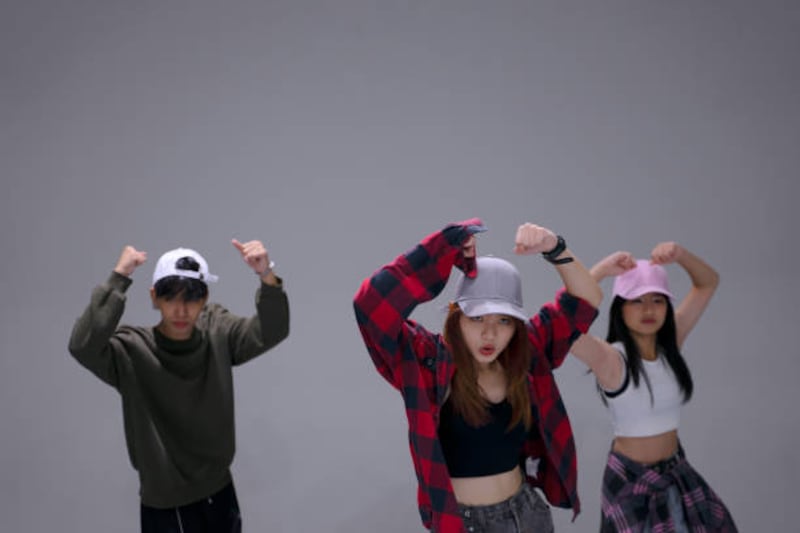

En los últimos años, el consumo de series, música y tendencias de belleza provenientes de Corea del Sur ha crecido notablemente entre la juventud mexicana, un fenómeno cultural conocido como “Ola coreana” o Hallyu.

Dos docentes del Instituto de Ciencias de la Salud (ICSa) en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Rebeca Guzmán Saldaña y Juan Luis Arrieta Villarreal, investigan cómo la exposición constante a estos contenidos influye en la salud física y emocional de las y los adolescentes, así como en la implementación de estrategias educativas preventivas.

Trastornos alimenticios y conductas de riesgo

Los trastornos alimenticios son alteraciones graves en la manera de comer y en la percepción del cuerpo, mientras que las conductas alimentarias de riesgo son hábitos peligrosos que, aunque no constituyen un trastorno formal, pueden derivar en anorexia o bulimia.

Estos problemas afectan tanto la salud física como emocional de los jóvenes y se ven potenciados por la presión de los medios que promueven estándares de belleza poco realistas.

Debido a esto, los profesores Garza investigaron cómo la cultura coreana influye en la adopción de conductas alimentarias de riesgo en las y los adolescentes mexicanos. Explicaron que el Hallyu no solo vende entretenimiento, también una estética corporal muy específica.

En Corea del Sur, la belleza se asocia con la delgadez extrema y la blancura de la piel, ideas que al difundirse por contenidos audiovisuales y por redes sociales motivan a seguir dietas restrictivas o rutinas de ejercicio excesivas para parecerse a sus ídolos.

Entre las acciones más comunes se encuentran el consumo mínimo de alimentos, la eliminación de grupos alimenticios y el ejercicio intenso. Algunos buscan la “dieta” de sus artistas favoritos, replicando prácticas peligrosas, como seguir dietas extremas basadas en un solo alimento o evitar comer por completo, restricciones que pueden evolucionar hacia la anorexia o la bulimia poniendo en riesgo la vida.

Estadísticas

Los resultados del proyecto son alarmantes, pues mientras que en las y los jóvenes que no consumen contenido coreano el riesgo de desarrollar un trastorno alimentario es del 11%, entre quienes sí lo hacen aumenta hasta un 25%. Esto demuestra que la exposición constante a modelos corporales idealizados incrementa significativamente la probabilidad de adoptar conductas nocivas, además, afecta más a las mujeres, aunque también se ha detectado un incremento entre los varones, quienes buscan alcanzar cuerpos musculosos y definidos.

El impacto del fenómeno no se limita a lo físico. En el ámbito emocional, las redes sociales potencian comparaciones y burlas hacia quienes no cumplen con el “cuerpo ideal”. Este comportamiento, conocido como body shaming, deteriora la autoestima y refuerza la idea de que solo quien es delgado merece reconocimiento. A esto se suma el surgimiento de relaciones parasociales, en las que los fans desarrollan vínculos emocionales unilaterales con los artistas. En casos extremos, algunos jóvenes llegan a reproducir conductas autodestructivas tras la muerte o el sufrimiento de sus ídolos.

Educación mediática y prevención

Frente a esta situación, los docentes subrayaron la importancia de formar una mirada crítica frente a los medios. Por ello, implementaron programas de alfabetización mediática que enseñan a identificar imágenes retocadas, mensajes engañosos y estereotipos corporales: “No se trata de prohibir los contenidos, sino de brindar herramientas para interpretarlos de manera consciente”, explicaron.

De esta forma, las juventudes aprenden que la mayoría de los cuerpos que ven en redes son productos editados, creados para ajustarse a estándares comerciales.

El trabajo también involucra a madres, padres y docentes, a quienes a través de talleres se les enseña cómo fomentar hábitos saludables desde la infancia, como las “loncheras saludables”, que promueven una alimentación equilibrada en edad preescolar. Estas acciones buscan fortalecer la relación positiva con la comida y el propio cuerpo, evitando que las futuras generaciones caigan en prácticas dañinas.

Los investigadores comentaron que la pandemia de COVID-19 intensificó esta problemática, pues durante el confinamiento el tiempo frente a redes sociales aumentó, exponiendo más a las adolescencias a modelos irreales. Este aislamiento también impactó la salud mental, incrementando la ansiedad y la inseguridad corporal.

Según la doctora Guzmán, el encierro funcionó como un “punto de quiebre” que evidenció la necesidad de atender la salud emocional junto con la física.

Vínculos sociales sólidos

Otro hallazgo es que las y los adolescentes con vínculos familiares y sociales sólidos presentan un menor riesgo de desarrollar trastornos alimentarios. Aquellos que cuentan con apoyo emocional y espacios para expresarse tienden a tener una mejor autoestima y una relación más saludable con su cuerpo, por ello, propusieron fortalecer la comunicación entre padres e hijos, así como la participación de maestros en la detección temprana de señales de alarma.

Actualmente, se han sumado a un trabajo colaborativo con Juan Manuel Mancilla Díaz, doctor de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quién encabeza un proyecto que reúne a especialistas de todo el país para analizar las conductas alimentarias en estudiantes universitarios.

En una primera etapa, se evaluó una muestra representativa de jóvenes mediante mediciones físicas y nutricionales, además de aplicar cuestionarios que permiten detectar factores de riesgo asociados a trastornos alimentarios. Con estos resultados se busca construir un panorama nacional sobre la salud alimentaria de los jóvenes y, a futuro, consolidar un Observatorio Nacional de la Conducta Alimentaria en México que impulse estrategias de prevención.

Entre las soluciones planteadas destacan el fortalecimiento de programas escolares de educación emocional, campañas de salud pública que promuevan la diversidad corporal y la creación de espacios de orientación psicológica dentro de las escuelas. También se impulsa la formación de docentes en el manejo de temas sensibles como la imagen corporal y la presión social derivada de los medios. Estas acciones pretenden prevenir, antes que atender, los efectos negativos del ideal estético que domina.