Existe una práctica japonesa que consiste en el tránsito masivo de personas caminando de manera sumamente ordenada por un espacio, se llama “Shuudan Koudou” y, en su traducción literal, significa movimiento colectivo o acción grupal. Resulta sorprendente que una acción tan simple como caminar pueda llevarse a esos límites estéticos fascinando inmediatamente a cualquier espectador incauto.

Para dar una exhibición de esta tradición, nacida hace ya más de medio siglo, los japoneses practican durante cinco meses y caminan 1200 kilómetros, aproximadamente la distancia entre Monterrey y Chiapas. Los docentes japoneses incorporaron esta práctica como una propuesta disciplinar y de trabajo en equipo. Los jóvenes que practican el Shuudan Koudou desarrollan hábitos muy específicos que los preparan para un estilo laboral del que se sienten orgullosos en el país del sol naciente.

Sin embargo, los japoneses no son los únicos con prácticas de acciones grupales en perfecta sincronía. Los cardúmenes de peces, por ejemplo, son capaces de nadar miles de kilómetros en un deslumbrante balé acuático colectivo. De la misma forma, las aves realizan sus migraciones en un hermoso despliegue perfectamente sincronizado de habilidades coreográficas que les son habituales.

Debe ser complicadísimo desarrollar ese grado de precisión al caminar en grupo… ¿o no? ¿Cómo es posible que a los humanos nos tome cinco meses y 1200 kilómetros de entrenamiento para realizar una exhibición de 10 minutos mientras que los cardúmenes de peces pueden recorrer todo un océano con un sincronismo tal que ya lo quisiera el mejor equipo de nado olímpico sincronizado?

¿Qué se necesita para lograr esta danza hipnótica, esta unión sublime? ¿Una gran inteligencia? ¿Un instinto natural? ¿Dedicar tu vida a la práctica de Shuudan Koudou? ¿Estar vivo?

En 1665 el famoso científico holandés, e inventor de los relojes de péndulo, Christiaan Huygens tuvo que estar en aislamiento debido a una enfermedad. Huygens decidió aprovechar su tiempo para perfeccionar los mecanismos de sus relojes y, de paso, investigar un poco sobre la forma en la que sus relojes pudieran ayudar a la navegación. En su soledad, Huygens se dio cuenta que los péndulos de dos relojes que colgaban de la misma viga de madera se habían sincronizado “por sí mismos”. Este fenómeno le pareció poco usual, así que decidió desincronizarlos, se recostó a observarlos y al cabo de un tiempo advirtió que los péndulos de los relojes volvieron a sincronizarse solos. Al principio Huygens pensó que era una corriente de aire, así que decidió poner una tabla entre ambos relojes, de modo que por lo menos uno de ellos no fuese afectado por la corriente y observó que el movimiento de los péndulos seguía en perfecto acuerdo. Posteriormente, desincronizó los relojes y se sentó a observar. Para su sorpresa, los relojes volvieron a sincronizarse “por sí mismos”. Después de un gran asombro, Huygens decidió separar los relojes, los retiró de la viga de madera que los unía y colgó un reloj en una pared de su habitación, y el otro en la pared opuesta. Esta vez los relojes no se sincronizaron.

Después de pensarlo cuidadosamente por algunos días, Christiaan Huygens se dio cuenta de que los relojes se sincronizaban a través de la viga de madera. Ese pequeño latido, tic-tac, tic-tac, que dan los relojes son en realidad vibraciones que ambos relojes se transmiten entre sí a través de la viga de madera, haciendo que se sincronicen.

Existe una versión actual del experimento de Huygens utilizando dos metrónomos. Consiste en colocar dos metrónomos sobre una tabla que descansa en un par de cilindros, cual patineta. Los metrónomos se hacen funcionar de forma asincrónica y basta esperar unos segundos para observar la indeliberada sincronía. Y no solo funciona con un par de metrónomos, es posible hacer funcionar de manera asincrónica miles de metrónomos latiendo sin ton ni son y al final todos terminarán palpitando en perfecta sincronía, como lo haría un corazón saludable.

Hablando de corazones, este órgano es un perfecto ejemplo de sincronización natural. Nuestro latir se lo debemos a un pequeño grupo de células cardiacas que producen impulsos eléctricos que hacen que el corazón se contraiga con suma precisión y regularidad. Este pequeño grupo de células es el marcapasos de nuestros latidos, el responsable de mantener el ritmo, la cadencia sonora de nuestro corazón.

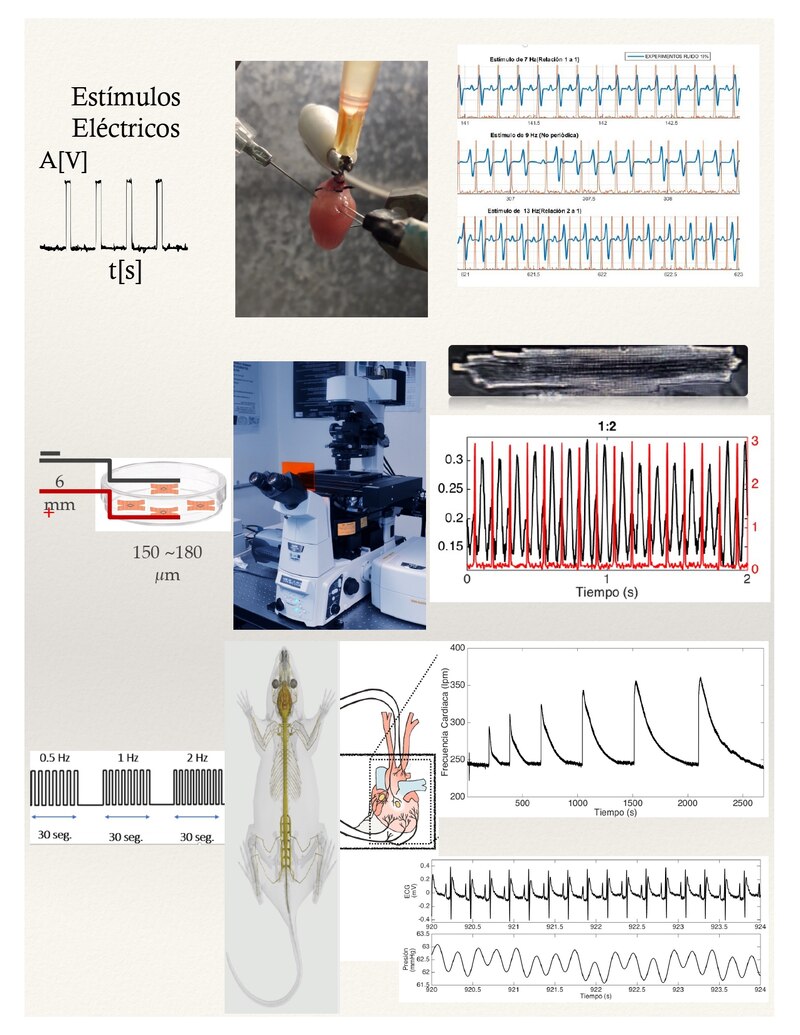

Actualmente en el Cinvestav Monterrey, un grupo interdisciplinario en biomedicina cardiovascular se encarga de realizar el estudio de los procesos rítmicos del corazón mediante un enfoque teórico-experimental aplicando herramientas de modelado matemático y teoría de control en el estudio de las vías de señalización.

Figura 1. Arreglo experimental para el estudio de los procesos rítmicos del corazón.

Este tipo de investigaciones desvelan los mecanismos, complejos y altamente interdependientes, del latir de nuestros corazones. Resultan prometedoras para el desarrollo de nuevas dianas terapéuticas a nivel celular que algún día podrían ofrecer alternativas al tratamiento de personas con trastornos del ritmo cardiaco. Gracias a ellas avanzamos en el estudio de fenómenos que aún no comprendemos bien, fenómenos tan complejos y a la vez tan comunes como el vuelo de las aves, el sueño y los ciclos circadianos, el cintilar de las luciérnagas, el latir de nuestro corazón, es decir, fenómenos de la vida.

* Dr. Jesús Guadalupe Rodríguez González

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav) Unidad Monterrey

Laboratorio de Biología de Sistemas

E-mail: jrodriguez@cinvestav.mx

Copyright © 2022 La Crónica de Hoy .