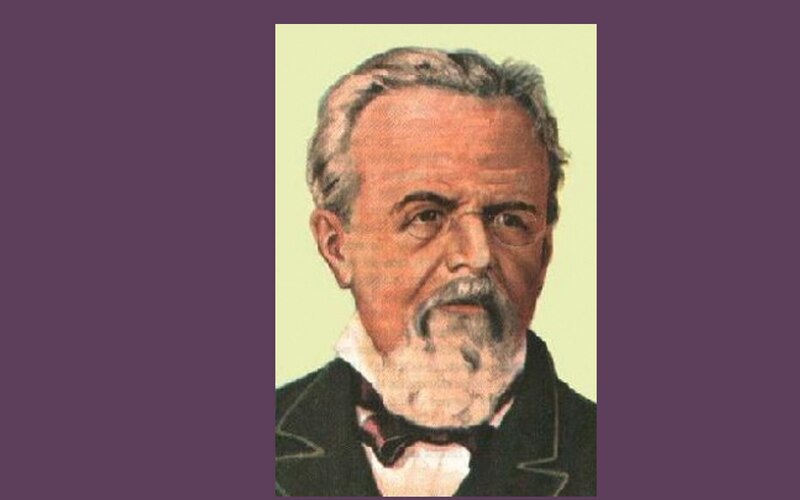

¿Qué hace un tipo apasionado por los chiles rellenos, cuando se enfrenta a los sabores de otras tierras? Apechugar y entrarle a los alimentos con aquellos extraños condimentos. Después de todo, en enero de 1877, Guillermo Prieto, poeta, periodista, economista y ministro en el exilio, no tenía muy claro cuánto tiempo iba a permanecer en Estados Unidos, a donde la persecución de Porfirio Díaz lo había empujado, al lado de José María Iglesias, presidente de la Suprema Corte de Justicia y, técnicamente, presidente de México.

De aquel asunto, ya no había remedio. Porfirio se asentaba como nuevo presidente mientras ellos y el ambicioso de Sebastián Lerdo se empezaban a acomodar en el exilio entre los gringos. Decididos a sobrellevar el asunto del mejor modo posible, Iglesias y Prieto, acompañados por sus hijos, empezaron a moverse de San Francisco, hacia la Costa Este de la Unión Americana.

El buen Guillermo pensó que no era momento de amarguras. No iba a pasarse todo el viaje lloriqueando o pataleando por el fracaso del movimiento legalista, y, aparentemente, José María Iglesias tampoco estaba en ese plan. “¡Buen chasco se lleva quien busque en este libro observaciones profundas!”, anotaría después en el prólogo de aquella crónica voluminosa. Eran cositas, postales, instantáneas por escrito.

Además, Prieto e Iglesias ya se sabían aquellas historias de errancia. ¿Acaso no habían viajado, entre 1863 y 1867, recorriendo el norte mexicano, acompañando al presidente Juárez, en los días de la guerra contra el imperio? Bueno, Guillermo había ido más lejos después de su pleito con don Benito, ocurrido en 1865. Como al Romancero no le había gustado nada la extensión del mandato de Juárez -por andar poniéndose del lado de Jesús González Ortega- se había ido de Chihuahua, ofendidísimo, y con triques, esposa, hijos y anciana madrecita, se había largado a Brownsville. Iglesias se había quedado al lado de Juárez. De manera que ambos caballeros, casi una década después, ya estaban curtidos en aquel asunto de los exilios y los escapes.

Puestas así las cosas, y a pesar de la derrota política, el viaje hacia San Francisco había empezado de la mejor manera: una ballena se había dignado acercarse al barco en que viajaban, provocando el asombro generalizado.

Aparentemente, en su estadía en Brownsville, Prieto no se había acercado gran cosa a la cultura estadunidense, o acaso porque los texanos seguían teniendo mucho de mexicano, no llevaba el poeta la memoria de alimentos extraños o preparados insólitos. El viaje de 1877 lo llevó a declarar que, los primeros días, sentarse a la mesa era como “acercarse a una bestia negra”, que le estragaba el estómago: tomó nota de “maíces fresquecitos, acabados de llegar de la milpa, a medio cocer y nadando en leche” (¿alguna crema de elote?), tortillas de huevo, “rociadas con melaza”, y que se consumían como golosinas. Advirtió una costumbre extraña de “mezclar mantequilla con frutas, con conservas, y con las más repugnantes grasas”. No le pareció mal, en principio, el pay de calabaza, al que se refirió como “pastel de intestinos de calabaza, mezclados con ruibarbo, capaces de resucitar a un muerto si se le pasa por la nariz”. La expresión es ambigua: no sabemos, finalmente, si aquel postre le gustó o le horrorizó.

Aparentemente, la queja se debía a la abundancia de especias y sazonadores que iba encontrando a su paso: todo era “salsas, pimientas, pickles, polvos y sazones”.

Aquella inquietud con la comida no lo abandonó en todo el viaje. Él que era tan antojadizo y en México aprovechaba cualquier oportunidad para husmear en los mercados y en las fondas. Acabó resumiendo la comida norteamericana con unos cuantos plumazos: “el plan americano neto [es] maíces, papas, huevos, trozos de carne como para jaula de fieras, melaza, [hot]cakes, jamón, polvos y salsa de lumbre y aguarrás…”

NOTAS, REPÓRTERS Y CIUDADANOS DEL MUNDO

“Yo pregunto todo para escribir”, aseguró Ignacio Manuel Altamirano en los años de la guerra contra los franceses. En aquella coyuntura, se trataba de enviar voluminosas cartas que viajaban por tierra y por barco para llegar al norte, a la sede del gobierno juarista. Diez años más tarde, Guillermo Prieto también preguntaba todo, pero movido por una curiosidad insaciable. Si hubiera hecho aquel viaje un siglo después, se le habría reconocido como productor de un reportaje monumental.

Apenas empezaban a internarse en la Unión Americana, cuando Prieto conoció a un peculiar tipo de especímen humano, que tardaría todavía unos cuantos en llegar a México: los repórters, o reporteros, cazadores de noticias, de información fresca. La llegada a California de un grupo de mexicanos que decían ser los representantes del gobierno mexicano legítimo atrajo a los repórters como la miel a las moscas. Por lo que cuenta Prieto, no dejaban de atosigar al pobre Iglesias, intentando arrancarle una declaración política.

Para Guillermo Prieto, los repórters eran “la parte activa, el resorte del escándalo, lo más importante, acaso, de un periódico”. El buen Romancero, que llevaba treinta años metido en la hechura de periódicos, se estaba asomando a la nueva era del oficio. Aquella sorpresa que le inspiraron los reporteros aumentó cuando vio que muchos de ellos ya usaban un artefacto sorprendente: la máquina de escribir.

El reportero, escribió Prieto, no sin prejuicio, “es un ser curioso y acomodaticio, sagaz como la zorra, escurridizo como el viento, movible como el azogue… rastrea como el perdiguero, se lanza sobre el rumor, el chisme o la noticia, con la avidez del gavilán sobre su presa, y salta del duelo al baile, del baile al teatro o a la tertulia literaria, o al banquete, o a las carreras de caballos, o a la riña de la calle, con sorprendente facilidad…” La prensa modernísima de 1877, en efecto, se la pasó dando la noticia de la llegada de José María Iglesias a donde quiera que hacían alto.

Guillermo pareció disfrutar mucho California. No porque le pareciera que era como una extensión de lo mexicano, sino porque, para 1877, California ya era base de inmigrantes, espacio cosmopolita. Al buscar a los paisanos que vivían allá, Prieto se encontró con uno que le pintó una sorprendente postal: “El pueblo será americano por nacimiento o por conquista, pero aquí hay multitud de ingleses, franceses, alemanes, italianos, españoles, mexicanos, hispanoamericanos, escandinavos…” solamente San Francisco, anotó el Romancero, era la sede de “veintiocho iglesias protestantes, diez católicas, dos sinagogas judías y dos templos budistas.

Los viajeros resolvieron irse a Nueva Orléans, pensando que era un punto donde podían recibir, más pronto y mejor, noticias de México. Aún abrigaban esperanzas de que algunos generales que le habían prometido lealtad a Iglesias cumplieran su palabra, y se enfrentaran a Porfirio Díaz. A la larga, habrían de asumir los hechos: nadie estaba ya del lado del “gobierno legalista”.

Aquel recorrido sería inolvidable: por tren llegarían a Nueva Orléans, y atravesaron el país: conocieron Salt Lake City y su enorme templo mormón; pasaron por Omaha. Vieron enormes llanuras, se intrigaron por espacio de medio año con la importante migración china, enigmática, silenciosa y eficaz en sus negocios.

Nueva Orléans era sitio de recuerdos para Guillermo Prieto: estuvo ahí, casi 20 años antes, en los inicios de la guerra de Reforma, en compañía de Juárez y los otros liberales que integraron gobierno.

No resistieron la tentación, y visitaron Nueva York. Allí se enfrentaron a la realidad: no había ninguna esperanza de triunfar políticamente en México. El grupo de mexicanos se podía contar ya con los dedos de las manos: Iglesias, sus cuatro ministros, su hijo. Alguna esperanza quedaba, que se iba haciendo cada vez más pequeña.

Era mayo de 1877, y el pobre Romancero, aunque estaba muy contento por ir al teatro neoyorquino, se estaba derritiendo con el calor. No era ese el único de sus pesares: en el viaje hacia la ciudad de los rascacielos, por simpático y platicador se ligó a una irlandesa llamada Emma, que, después de una breve reflexión, anunció que seguiría a Guillermo a México o a donde él fuese. Aterrado, Prieto intentó explicarle que las cosas no eran tan sencillas. Pudo escaparse de la apasionada irlandesa, pero el resto de su estancia en la Unión Americana se la pasó temiendo que, en el momento menos pensado, Emma reapareciera, decidida a quedarse a su lado.

¿Cómo terminó aquel viaje? Con la aceptación de la derrota: eran fines de julio de 1877 y ya no tenía sentido seguir jugando al gobierno itinerante. Lo discutieron. El pequeño grupo decidió, por unanimidad, que era el momento de volver a casa y asumir las consecuencias de su tenacidad. “Los ministros Prieto y Gómez del Palacio se separaron de mí el 27 de julio y regresaron a México por el rumbo de la frontera”.

Paró en San Antonio, recordando la estadía de 1865 y añorando a su esposa María, ya fallecida. Duerme mal, y al día siguiente le llega un telegrama: su madre adoradísima ha muerto. Ahogado en llanto, Guillermo Prieto cruza la frontera y en Piedras Negras se arrodilla, a besar el suelo mexicano. Su última gran aventura política y su gran viaje estadunidense habían terminado.

Copyright © 2021 La Crónica de Hoy .