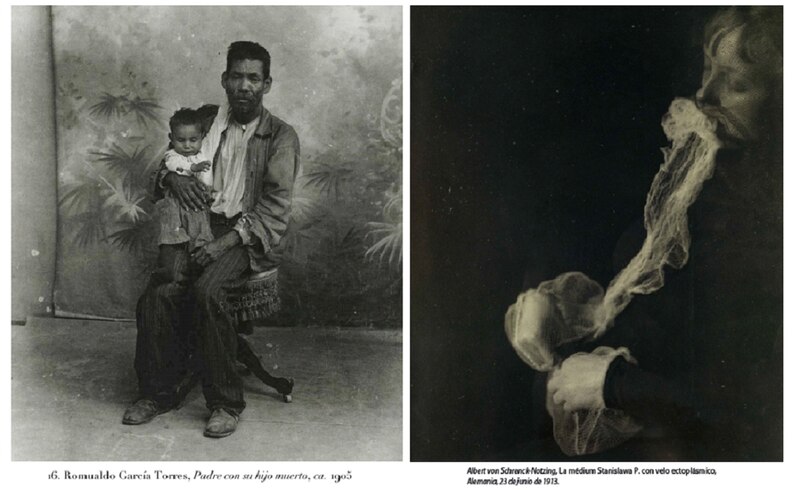

Uno de los trabajos que desempeñaron los fotógrafos durante los siglos XIX y XX fue el retrato post mortem, es decir, arreglar un cuerpo antes de su descomposición para que los deudos tuvieran un último recuerdo impreso de su ser querido. Ejemplo de ello, son las imágenes que capturó Romualdo García Torres (1852-1930), quien abrió su estudio de foto en la ciudad de Guanajuato en 1887.

“La fotografía post mortem surge con la fotografía misma porque busca retratar todo acontecimiento y la muerte también es un acontecimiento. Surge primero en Europa donde se fotografían tanto a niños como adultos, sobre todo a niños porque había una mortalidad infantil fuerte, lo mismo que mujeres fallecidas dando a luz”, narra la editora Melina Balcázar a propósito de su libro “Aquí no mueren los muertos”.

La obra de ensayos editada por Argonáutica analiza la relación entre la fotografía y el duelo, poniendo como ejemplo el retrato post mortem como una de las formas de extender la memoria de los muertos.

“Esta fotografía llegó al país a finales del siglo XIX, pero en México lo que ocurrió es que se transformó en un ritual que ya existía antes, lo que se llamaban los retablos de la muerte, ya existía este retrato post mortem que se consagró a los niños pequeños, haciéndolos protectores de la familia, intermediarios entre la familia y dios”, narra Balcázar.

Este tipo de fotografía inició en un medio citadino y pudiente debido a su alto costo, después, en la década de los ochentas del siglo XIX, los retratos post mortem desaparecieron de la Ciudad de México y se conservaron en las zonas rurales.

“Los deudos pedían la fotografía porque son imágenes que enviaban en postales a la familia que estaba lejos, o la ponían en algún pendiente, en collares o simplemente traían la foto con ellos. A nivel estético y humano, esta fotografía conserva el último contacto con el muerto, es la frontera en que todavía no es un cadáver, es un recuerdo de la persona que amaste, que quisiste”, expresa la autora.

En cuanto al reto de los fotógrafos, la autora destaca el acomodo del cuerpo.

“Les parecía fastidioso y repulsivo porque es un cuerpo que se transforma en cadáver. Ellos no ven lo mismo que ve el deudo, ellos veían un problema porque se preguntaban: cómo le hago para moverlo, para que no abra la boca, para que la luz le caiga bien”, narra Balcázar.

Sobre eso, la editora rescata testimonios de los fotógrafos Félix Nadar y Man Ray. El primero dejó escrito: “La obligada sumisión a los llamados funerarios, que no pueden dejarse para después, figura entre los deberes más penosos por cumplir”. Y Ray expresó: “A veces me pedían que fotografiara a alguien en su lecho de muerte. Aceptaba: era repugnante”.

“Llegué al acervo de Romualdo después de ver la imagen de un hombre cargando a su niño muerto y me impactó mucho, no sólo la mirada de este hombre, sino la puesta en escena porque ves al señor queriendo conservar algo de su hijo a pesar de la gran vulnerabilidad que vivía. Por otra parte, me intrigó saber: ¿a quién se le ocurrió el gesto en que aparece el niño?”, expresa.

En la imagen se observan los signos de rigidez corporal (rigor mortis) del infante, sin embargo, el padre, sentado sobre un banco, carga del lado derecho a su hijo quien aparece con un brazo extendido en señal de abrazo.

“A García Torres le interesaba mucho la pose porque para él era una cuestión técnica. Su acervo actualmente está en Guanajuato”, agrega la autora.

Este artista de la lente adquirió fama después de participar en el pabellón mexicano de la Exposición universal de París de 1889, por lo que su estudio en Guanajuato fue muy socorrido por personas de todo tipo de clase social.

Además de analizar cartas que Juan Rulfo escribió sobre la muerte de su madre, la autora menciona la escritura del Libro de las mesas que Víctor Hugo dedicó a su hija Léopoldine, quien murió ahogada en el río Sena a los 10 años.

“Tenemos a este hombre que era dueño de su escritura, que era un genio de la escritura, que era reconocido, pero muere su hija y se desmorona. Entonces, se inscribe en las creencias de su época, toma el espiritismo para comunicarse con ella. Víctor Hugo decía que un muerto tiene un trabajo: seguir actuando y dirigiendo a los vivos, ésa es la voz que él busca para que guíe su poesía”.

Copyright © 2020 La Crónica de Hoy .