1968 fue el año en que los estudiantes evidenciaron los excesos del Partido Revolucionario Institucional (PRI); fue la fecha que detonó la redacción de reformas que incluyeron la participación de más partidos políticos en los procesos electorales y fue el año que provocó la creación de instituciones que, hasta hoy, siguen en funciones: el Instituto Nacional Electoral (INE), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por mencionar algunas.

Crónica presenta un resumen de los hechos más relevantes durante los últimos 50 años porque, como señala el escritor Paco Ignacio Taibo, el Movimiento del 68 abrió la puerta para que los mexicanos no desistieran en la búsqueda de libertad y democracia.

“El 68 fue un momento para abrir una puerta, un camino hacia la libertad. Ese camino pasó por combatir gobiernos despóticos, como el de Gustavo Díaz Ordaz, y tuvo como obligación hacerlo para siempre. El 68 abrió esta puerta y ésta nos ha conducido, entre otras muchas cosas, a lo que tenemos hoy”, opina.

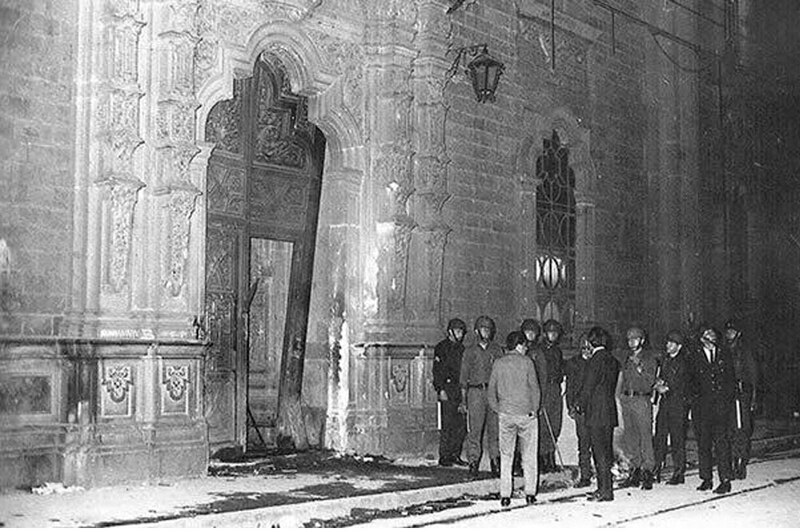

La matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco tensó las relaciones entre ciudadanos y gobierno, especialmente en la Ciudad de México, en donde más de un millar de estudiantes fueron encarcelados y en donde se acentuó la persecución de quienes eran afines con el Partido Comunista Mexicano (PCM).

En ese clima de violación a los derechos humanos, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz siguió adelante con la organización de los XIX Juegos Olímpicos que tuvieron como sede la Ciudad de México. A ese momento, Carlos Monsiváis, lo llamó la Teoría de la Conjura.

“Carlos Monsiváis lo llamó la Teoría de la Conjura: el presidente tuvo la fijación de que una conjura comunista internacional boicotearía los Juegos Olímpicos para desacreditar al país. Su obsesión halló cuerpo en un pleito estudiantil callejero que alimentó una falsa alarma, provocó la intervención militar en planteles de educación pública, un sorprendente activismo estudiantil, el atropello brutal en su contra y su culminación en la trágica noche de Tlatelolco”, escribe la autora Laura Castellanos en el libro México Armado 1943-1981 (Ediciones Era, 2007) .

Una de las respuestas en contra de la matanza de estudiantes, la dio el poeta Octavio Paz (1914-1998) quien se desempeñaba como embajador de México en la India, el autor de El laberinto de la soledad renunció a su cargo como una forma de protesta.

Hoy, parte de la documentación sobre esa decisión de quien años más tarde sería el Premio Nobel de Literatura, está en proceso de publicación. Se tratará de un libro que reúne la correspondencia que sostuvo Paz con el escritor Carlos Fuentes, cuya publicación ya fue aprobada por Silvia Lemus, viuda del autor de Terra nostra, y la recién fallecida Marie José Tramini, viuda de Paz.

Otro episodio de represión a estudiantes sucedió tres años después del 68, durante el sexenio de Luis Echeverría y de nuevo, en la Ciudad de México: El Halconazo.

“Cuando Echeverría se convirtió en presidente, ya habían pasado dos años de Tlatelolco. Dirigentes estudiantiles seguían presos y otros se habían ido al extranjero. Echeverría liberó a los líderes del movimiento ferrocarrilero 1958-1959: Valentín Campa y Demetrio Vallejo. El 9 de abril excarceló al primer grupo de estudiantes. Una semana después entregó 238 mil hectáreas del predio Bosques de Chihuahua a un millar de familias y se dio la apertura democrática al permitir que a partir de los 18 años se tenía derecho al voto”, narra Laura Castellanos.

Pero esos ejercicios de reconciliación se derrumbaron cuando, en 1971, los estudiantes de la Ciudad de México se unieron a la causa de los jóvenes de la Universidad Autónoma de Nuevo León: rechazo total a la ley orgánica universitaria que elaboró el entonces gobernador Eduardo Elizondo y el Congreso estatal.

En la capital se agendó una marcha de apoyo, la cual sucedió el 10 de junio. Los estudiantes marcharon del Casco de Santo Tomás al Monumento a la Revolución; sin embargo, llegaron 300 hombres vestidos de civil armados con tubos, pistolas y ametralladoras a agredir al contingente. Estas personas eran parte del grupo paramilitar llamado Los Halcones.

En el libro Nueva historia mínima de México (El Colegio de México, 2010), el historiador Luis Aboites Aguilar describe ese momento como la reiteración de la distancia entre ciudadanos y Estado, y por ello, los presidentes Echeverría y José Luis López Portillo intentaron, otra vez, acortar ese brecha.

El especialista detalla que durante los mandatos de ambos presidentes se intentó “atraer a los grupos inconformes por medio de amnistías, apertura de nuevos centros de educación superior (como la Universidad Autónoma Metropolitana en 1974) y de mecanismos de apoyo a la clase trabajadora (como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, creado en 1972)”.

También en esos sexenios (1970-1976 y 1976-1982) se impulsaron reformas políticas importantes como la Ley Federal de la Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) que redactó en 1977 el historiador Jesús Reyes Heroles, quien fungía como secretario de Gobernación.

Esa reforma creó la figura de partidos políticos como entidades de interés público, hizo posible el registro de otros partidos además del PRI, y el tiempo de entrega de los paquetes electorales de las casillas pasó de una semana a 72 horas, para las zonas rurales; y 24 horas, para la Ciudad de México.

Las modificaciones redactadas por Reyes Heroles tuvieron dos antecedentes relevantes: el aumento de simpatizantes de las guerrillas en Guerrero que encabezaron los normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos, Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos, ya que el encargo de la reforma a Reyes Heroles lo anunció el expresidente López Portillo en un evento en Guerrero.

Y el segundo motivo fueron las elecciones de 1976, comicios en donde hubo un solo candidato: José López Portillo; las otras candidaturas fueron consideradas ilegales, entonces los votos a favor de partidos como el PAN o el Partido Comunista Mexicano, fueron anulados.

Existe otro evento que sucedió en el contexto de las guerrillas: la creación del Centro Coordinador Empresarial (hoy Consejo Coordinador Empresarial). El historiador Aboites Aguilar narra que en septiembre de 1973 fue asesinado Eugenio Garza Sada, dueño de la Cervecería Cuauhtémoc y fundador del Tecnológico de Monterrey.

“Fue asesinado en un intento de secuestro por parte de guerrilleros de la Liga 23 de Septiembre. Durante el funeral, los deudos reclamaron con furia al presidente Echeverría. Ese acontecimiento fue una de las principales fuentes de tensión entre el gobierno y algunos sectores empresariales. En ese contexto, en 1975 nació el Centro Coordinador Empresarial, formado por organizaciones de industriales, comerciantes, patrones, banqueros y por el influyente CMHN (Consejo Mexicano de Hombres de Negocios)”, detalla.

Los años 80 en México iniciaron con buena suerte —a pesar de que la economía sufría una crisis, ya que el dólar subió de 12 a 20 pesos—, ocurrió un afortunado descubrimiento en 1978: yacimientos petroleros en la Sonda de Campeche (complejo Cantarell) a 85 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche. Eso generó, según el historiador Aboites Aguilar, una exportación de crudo de 1.5 millones de barriles diarios en 1982, cuando seis años antes la cantidad era de 94 mil barriles.

Ese golpe de suerte estuvo acompañado del alza internacional del petróleo y de una sombra que acabó con la estabilidad: la deuda externa que el país adquirió y que le costó a los mexicanos entre 5 y 6 por ciento del PIB cada año, de 1983 a 1988, según cálculos del economista Carlos Tello.

Dicho endeudamiento público externo creció de 19 millones de dólares, en 1976, a 58 millones de dólares en 1982, apunta el especialista del libro Sobre la desigualdad en México (UNAM, 2010).

“Los resultados de las encuestas que lleva a cabo el Instituto Nacional del Consumidor (Inco) indican que, en 1983, la mayoría de las familias de ingresos por debajo de dos veces el salario mínimo disminuyeron el consumo de todos los productos alimenticios (tortillas no). También la composición de los alimentos cambió en contra de las proteínas animales”, detalla.

Para 1985, seguía sucediendo lo mismo. “Además, la mortalidad infantil causada por deficiencias nutricionales aumentó a partir de 1982, luego de haber caído en forma continua durante varios años”, escribe Tello.

Fue en 1982 cuando López Portillo anunció la nacionalización de la banca o bien, la nacionalización de 49 bancos bajo el argumento de que la banca privada llevó al país al borde de la crisis porque promovía la fuga de divisas.

Después, con el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) la crisis se trató de superar con la venta de empresas paraestatales que provocaron la caída de los salarios, además de que las importaciones exentas de arancel pasaron de 21 a 42 por ciento.

“Un problema antiguo asumió entonces modalidades dramáticas: el desempleo. Muchas familias comprendieron que tenían que vérselas por sí mismas. El resultado fue el crecimiento del autoempleo: cientos y luego miles de vendedores ambulantes se instalaron en banquetas, plazas y calles. En otras familias algunos varones decidieron emigrar a Estados Unidos de manera ilegal”, explica el historiador Aboites Aguilar.

A ese panorama se sumó una nueva crisis: el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. El movimiento telúrico de magnitud 8.1 mostró la incapacidad del gobierno local y federal para actuar ante la emergencia, fue entonces cuando nació el concepto de sociedad civil.

“Días después del sismo de 1985, Carlos Monsiváis escribió la famosa crónica en la cual dio el banderazo de algo que seguimos repitiendo: la sociedad civil. El gobierno de De la Madrid se retiró aterrado y entonces la sociedad salió y tomó el poder por unas cuantas horas. Parte de esto nos conduce a las organizaciones clientelares del último PRI de la Ciudad de México, que lejos de unirse a un concepto de sociedad civil, se convirtieron en organizaciones corruptas y muchas veces cercanas al delito. De ahí vienen los nombres de René Bejarano, Dolores Padierna o Unión Popular Nueva Tenochtitlan”, comenta el editor Rafael Pérez Gay.

A la par del proceso de reconstrucción que vivió la capital, sucedió la adhesión del país al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés) en 1986 y la caída del cómputo de votos que supuestamente favoreció a que el priista Carlos Salinas de Gortari ganara la Presidencia en 1988 y no a sus adversarios: el demócrata Cuauhtémoc Cárdenas y el panista Manuel J. Clouthier.

El único estado en donde la población puso fin por primera vez al gobierno priista fue Baja California. Ahí el proceso electoral dio la victoria a Ernesto Ruffo Appel, candidato por el PAN.

En el libro La experiencia del PAN: diez años de gobierno en Baja California (Plaza y Valdez, 2001), escrito por la historiadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Tania Hernández Vicencio, se detalla que la noche del 2 de julio de 1989, durante el conteo de votos, se mostró de inmediato la tendencia a favor del blanquiazul.

“Al anochecer, los resultados mostraban claramente un hecho: el PAN estaba ganando en la gubernatura, los ayuntamientos de Ensenada y Tijuana, y en varios de los distritos del estado. Entonces la ruffomanía se desató en pleno de las calles”, describe el prologuista Jorge Negrete Mata.

Sobre aquel momento, Ruffo Appel escribió —en ese mismo libro— que después del triunfo, el PAN extrañó una presencia más permanente.

“La promoción de la propuesta política de Acción Nacional la tuvimos que encarnar desde el gobierno, porque faltaba la presencia del partido; por eso, creo que el PAN tiene que hacerse más presente y efectivo. Debe cambiar su visión política y entender que México no es un país de primer mundo. Los panistas nos obsesionamos con la buena administración de los recursos, pero dejamos de lado la cuestión de la gente más necesitada. En el PAN hace falta reconocer la conveniencia de aplicar planes de asistencia social en favor de los más pobres”, expresa.

La década de los 90 inició con una buena noticia: el poeta Octavio Paz (1914-1998) fue el ganador del Premio Nobel de Literatura, el único escritor mexicano en obtener esa máxima distinción literaria.

Ocho años antes, otro mexicano ya había obtenido un Nobel, pero en la categoría de Paz, se trató de Alfonso García Robles quien impulsó el Tratado Tlatelolco (1967) que prohibió el ensayo, fabricación, producción, almacenamiento o adquisición de armas nucleares en América Latina.

A esta lista se sumó el científico Mario Molina, quien recibió el Premio Nobel de Química en 1995, por demostrar junto con F.S. Rowland el adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de la emisión de gases industriales llamados clorofluorocarbonos (CFC).

En temas sociales el país no tenía buenas noticias. El problema de los bajos salarios y encarecimiento de la canasta básica se acentúo. De acuerdo con el economista Ciro Murayama, en el artículo “Democracia y bienestar en México: las transiciones bifurcadas” (Economía UNAM, 2000), el empleo dejó de ser una prioridad para los gobiernos y también para la investigación de las ciencias sociales.

“La mexicana es una población que mayoritariamente obtiene ingresos por su trabajo, de tal suerte que el bienestar de las familias está directamente relacionado con lo que ocurre con la ocupación y los salarios. Por ello, desde cualquier perspectiva de análisis preocupada por el bienestar, el tema del empleo no puede ser secundario. Quizá uno de los hechos notables sobre los que haya que reflexionar es por qué el asunto laboral ha dejado de estar en el centro de atención de las ciencias sociales mexicanas”, asegura.

A partir de la crisis de 1982, el problema de bajos salarios se extendió hasta los años 90. “Esto quiere decir que el crecimiento del empleo en el sector formal de la economía ha estado muy por debajo de las necesidades de generación de fuentes de trabajo estables y adecuadamente remuneradas que se necesitan”, añade el experto.

Esta situación, agrega Murayama, no se corrigió en años posteriores. “Por ejemplo, para el año 2000, uno de buen desempeño económico, 30% de la fuerza de trabajo ocupada en el país se encontró en condiciones críticas de ocupación, lo que implicó 2.4% de trabajadores de jornada parcial de trabajo por razones de mercado; 7% de trabajadores con jornadas de trabajo excesivas (más de 48 horas semanales) que reciben entre uno y dos salarios mínimo mensuales; 11.1% de trabajadores con jornadas de 35 o más horas que ganan menos del salario mínimo y 9.6% de trabajadores sin remuneración”.

Fue en el gobierno de Salinas de Gortari cuando se abrió al capital privado la posibilidad de generar energía eléctrica y se dio una apertura indiscriminada a la educación privada y al otorgamiento de concesiones para la construcción de carreteras.

Un hecho que no puede pasarse por alto en los 90 es la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que empezó a negociarse en 1990, se aprobó en 1993 y entró en vigor el 1 de enero de 1994.

En palabras del economista Antonio Gazol Sánchez, ese tratado sería “el mecanismo que iba a impulsar la actividad económica y llevar a México a niveles óptimos de crecimiento, además se dijo que con el TLCAN exportaremos mercancías y no personas. Ocurre que exportamos mercancías y personas.”

A ese panorama se sumó la devaluación del peso, o bien, la eliminación de tres ceros a la moneda nacional. Fue entonces cuando la distancia entre ciudadanos y Estado se volvió a acentuar.

Una consecuencia de esa inestabilidad fue el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que se pronunció el 1 de enero de 1994 evidenciando las condiciones de pobreza y violencia en que vivían los indígenas en México.

“La rebelión descubre por así decirlo los paisajes (de la Selva Lacandona) y les añade un complemento, el del asombro de los medios, el de la generosidad de la sociedad civil de muchas partes, el de las campañas del linchamiento informativo, todo lo que lleva a endilgarles al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y al subcomandante Marcos, su dirigente, el calificativo de histórico”, escribió Carlos Monsiváis (1938-2010) en EZLN: documentos y comunicados.

Antes del primero de enero de 1994, añadió el cronista, jamás se había problematizado la cuestión indígena con tal entusiasmo: producción de textos históricos, debate múltiple y acumulación de saberes. “Antes de 1994 jamás se había aceptado la densidad del racismo en México”.

Monsiváis también reconoce que a Marcos le obsesiona el neoliberalismo con justa razón.

“Porque (el neoliberalismo) lleva a cabo la cuarta guerra mundial, destruye los mercados nacionales y genera el oxímoron: menos personas con más riquezas producidas con la explotación de más personas con menos riquezas; de allí también sus misivas y sus debates con los intelectuales por estar seguro del valor de las ideas. Imposible no estarlo si el EZLN le debe a las ideas una parte muy sustancial de su avance”.

El movimiento zapatista tuvo eco en las elecciones de 1997 cuando Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) conquistó a través de las urnas, el gobierno del Distrito Federal, triunfo que el PRD repitió en 2000, 2006 y 2012 con Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera.

Después del triunfo de Cárdenas Solórzano, el PRI comenzó a perder estados como Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas.

El inicio del nuevo siglo comenzó con una exigencia estudiantil: del 20 de abril de 1999 a inicios de 2000, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estuvo en huelga; los motivos: la comunidad estudiantil se opuso a la modificación del Reglamento General de Pagos que proponía la obligatoriedad al pago de inscripción, la modificación de planes de estudios y eliminación del pase automático.

Carlos Monsiváis escribió sobre el inicio de siglo lo siguiente: “El 2000 es, además de ocasión pródiga para el fetichismo en honor del milenio, un tiempo de acontecimientos difíciles de asimilar. Terminan los 71 años de poder presidencial del PRI, gana la gubernatura de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, candidato de una alianza antipriista, y entro otros pequeños detalles, un sector intelectual se pronuncia por el voto útil a favor de Vicente Fox, candidato del PAN”.

Según el economista Carlos Tello, la promesa de Fox por recuperar el crecimiento de la economía, no sucedió.

“Entre 2001 y 2006, la economía mexicana dispuso de cuantiosas divisas. Más de 300 mil millones de dólares entraron al país por concepto de exportación petrolera, remesas de los trabajadores mexicanos residentes en el extranjero (principalmente en Estados Unidos), Inversión Extranjera Directa y turismo”, apunta.

Con su política económica el gobierno expulsó a los trabajadores obligándolos a migrar, añade, “poco hay que celebrar del hecho de que los mexicanos se vean obligados a trabajar fuera del país”.

El fracaso de la política panista hizo que, en las elecciones de 2018, resultara ganador Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, con 30 millones 113 mil 483 votos, que representaron 53.1% del total de los 56 millones 508,266 sufragios emitidos en total.

Ese porcentaje superó por mucho a sus oponentes: Ricardo Anaya con 12.6 millones; José Antonio Meade con 9.2 millones de sufragios y el independiente Jaime Rodríguez Calderón con 2.9 millones.

El 1 de julio de 2018, tras conocer el conteo rápido de los votos, AMLO ofreció un discurso en el Hotel Hilton del Centro Histórico de la Cuidad de México, en donde exclamó que ese día era histórico porque una mayoría de mexicanos decidió iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México.

“La transformación que llevaremos a cabo consistirá, básicamente, en desterrar la corrupción de nuestro país. No tendremos problema en lograr este propósito porque el pueblo de México es heredero de grandes civilizaciones y, por ello, es inteligente, honrado y trabajador. La corrupción no es un fenómeno cultural sino el resultado de un régimen político en decadencia. Estamos absolutamente seguros de que este mal es la causa principal de la desigualdad social y económica y de la violencia que padecemos. En consecuencia, erradicar la corrupción y la impunidad será la misión principal del nuevo gobierno”, declaró.

Copyright © 2018 La Crónica de Hoy .