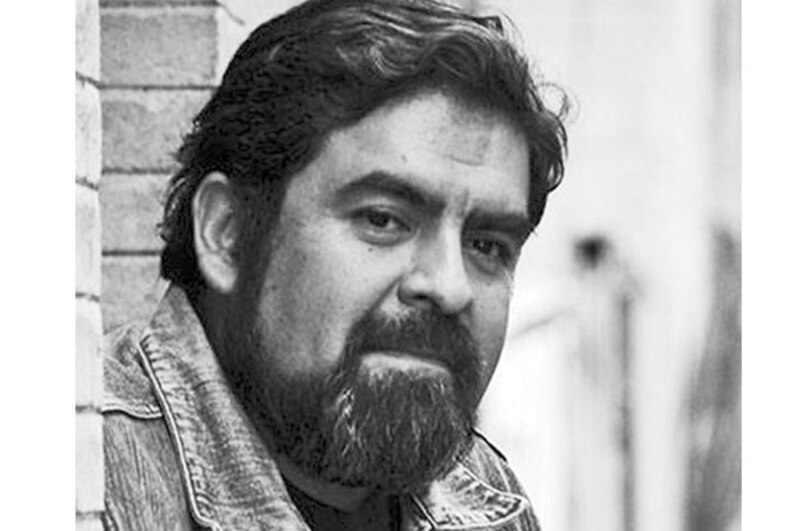

Daniel Téllez es poeta, maestro, crítico literario y luchador. Nació en la Ciudad de México en 1972 y es colaborador de revistas como Luvina, Blanco Móvil y Tierra Adentro. Ganador del Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino 2001, Téllez ha aplicado algunas llaves para empatar su afición por la lucha libre con el hecho poético. Recientemente, Malpaís ediciones publicó su libro Arena mestiza, un recuento de historias, anécdotas y ensoñaciones que han ocurrido arriba del cuadrilátero mexicano e internacional y que Daniel recupera para la emoción y el recuerdo de tiempos idos. A propósito, charlamos con él:

— ¿Por qué escoges el tema de la lucha libre para escribir poesía?

— Escribir de y alrededor de la lucha libre es hacerlo desde las entrañas de la pasión y del misterio que conlleva una doble personalidad. La lucha libre ha sido una pasión de vida, en el cuadrilátero de 6 x 6, literalmente y en la metáfora de la vida. Y los artefactos del combate para la vida diaria son equiparables a los pliegues del lenguaje, que la poesía provee para asirme de los misterios de la lucha libre, como una impronta de vida real y verosímil. Y entonces surge la necesidad de nombrar ese universo de la lucha libre mexicana, mestiza y sincrética y multidiversa, desde los asideros de la rudeza verbal.

— ¿Dónde está la poesía en la lucha libre?

— El lenguaje poético de la lucha libre está en la parafernalia del deporte espectáculo. Para Roland Barthes es un espectáculo teatral, una impronta de la sorpresa y del asombro, en cuya representación el espectador logra insertarse inmediatamente; yo voy más lejos: la poesía está en los artefactos de uso de la lucha libre, desde el imaginario colectivo que idealiza a sus héroes, en el matiz histórico y antropológico, en el arte del llaveo y contrallaveo a ras de lona, en la condición físicoatlética de los gladiadores, en los vistosos estilos de luchar, los nombres y máscaras y su descendencia, apropiación y arraigo en lo popular, hasta los equipos luchísticos —simples o vistosos— que enmarcan el escenario ideal para que la lucha libre se haga. Mención aparte merece el ritual del caos luchístico, aquel que comienza con la llegada a la arena y el barroquismo que ahí impera con sus personajes entrañables: el anunciador, el mascarero, la edecán y las tres caídas de rigor.

— Tu libro, Arena Mestiza, está dividido en cuatro partes. ¿Por qué la primera parte hay semblanzas de algunos luchadores, mientras que en la segunda parte eliges versos más rítmicos, mucho más metafóricos?

— La primera parte “a ras de lona” es un homenaje a los artífices indispensables de este deporte. Por ahí desfilan Karl Gotch, André El Gigante, Mil Máscaras, Murciélago Velázquez y el Cavernario Galindo, entre otros. En la segunda, “primera plana”, el homenaje pertenece a algunas figuras del pancracio mexicano que hicieron escuela y marcaron época entre el público, Lizmark, Fuerza Guerrera, Pirata Morgan, Martha Villalobos, Pierroth Jr., Irma González, Perro Aguayo, Canek, Súper Astro, Casandro, entre otros. En efecto, son poemas largos, más bien enmascaramientos poéticos, porque la voz poética se asume desde la primera persona para delatar algo del personaje, su historia, su talento, su secreto. En la parte central del libro, “idilio y lentejuela”, “ salón de belleza “ y “arena mestiza”, la anécdota se vuelve el aderezo principal detrás de cada rostro enmascarado. Ahí, los poemas siguen las claves estructurales de los mitos, más sucesos mitológicos que realidades. Completan el libro “contrallaveo”, collages visuales y “exvotos”, cuatro textos místicos que forjan el rostro sagrado de la devoción a este deporte.

— La lucha libre parecería para muchos un deporte demasiado popular para tener cabida en la literatura, ¿qué piensas al respecto?

Sin lugar a dudas los tópicos populares han revitalizado la literatura mexicana. Y el canon nuestro abraza obras literarias que emergen desde un corpus popular. Ahí está el futbol, la tauromaquia, por ejemplo. Creo, sin lugar a dudas, que negar la entrada de tópicos populares a la literatura “culta” es negar el origen de las necesidades lectoras del peatón común y alejarla de sus posibilidades de disfrute. También ahí el autor se niega a sí mismo, su origen, su infancia, su estirpe. Vastas obras literarias han arraigado en el imaginario colectivo y recrean asideros populares no sólo vinculados al deporte o la lucha libre, también al albur, a los barrios bajos, al ambiente carcelero. Ahí están, en el extremo, José Revueltas, Armando Ramírez o la narcoliteratura. Y no es, como se piensa una literatura menor, más bien otra posibilidad de reinvención personal desde la literatura, más significativa y cercana a lo real y a lo colectivo.

Copyright © 2019 La Crónica de Hoy .