Huía de un matrimonio infeliz y de una batalla legal por la custodia de su hijo. Huía de las buenas maneras y del qué dirán, tan propio del México porfiriano que se negaba a morir, a pesar de que ya gobernaban los hombres de la Revolución. Creía en la “nueva mujer mexicana”, que viviría en ese país, en ese tiempo, diferentes por completo al pasado inmediato. Y por eso buscó amores diferentes, poco convencionales para la época. Buscaba la adrenalina de la pasión y solamente encontró el mal sabor de boca de los amores malogrados. No, Antonieta Rivas Mercado no pudo retener en sus manos al ave caprichosa del amor.

Tenía solamente 31 años cuando se suicidó en París, y ya había sido testigo, desde el mundo de las clases más privilegiadas, de la crisis del mundo de Porfirio Díaz. Después se sumó a esa generación de mujeres a las que la transformación de la sociedad mexicana llevó por caminos de ruptura con las tradiciones, con las obligaciones inamovibles de los “ángeles del hogar” que durante décadas marcaron destinos y biografías.

Tal vez, cuando tomó asiento en la banca de Notre Dame, donde se quitó la vida, Antonieta pensó en los diversos hombres de su vida: su esposo, el ingeniero Albert Blair, con quien se casó, emocionada, envalentonada en su juventud y su energía, cuando ella apenas tenía 18 años, y él le llevaba 10. Pensó en su hijo, Donald Antonio, al que adoraba y por el que sostenía una brutal batalla legal. Desde luego, tuvo pensamientos para el tormentoso José Vasconcelos, quien, en el exilio parisino le había abierto una de las peores heridas emocionales: la certeza de no ser necesario para el ser amado. Aquella última discusión fue el golpe de mar, la ola final que la empujaba al suicidio.

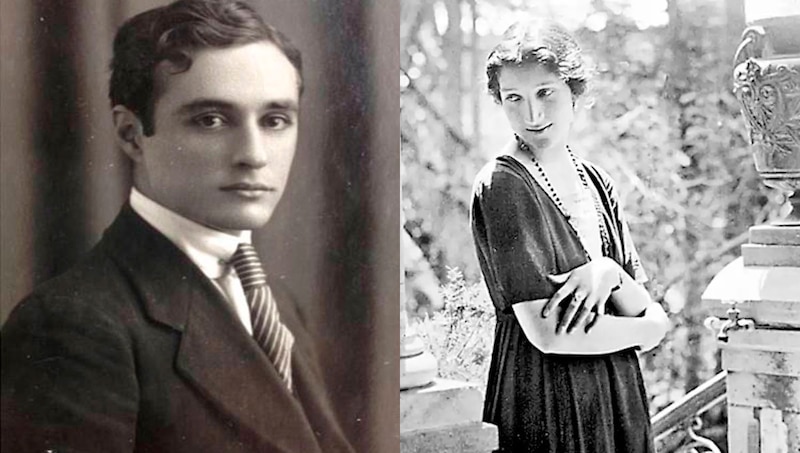

Pero había otro hombre en su corazón. Uno al que, incluso durante los agitados días de la campaña de Vasconcelos, no había dejado de escribirle, y al que le había sido leal por espacio de cuatro años. Pero él tampoco la amaba. No como ella quería, y, en ocasiones, parecía erigirse más en preceptor espiritual que en amigo y en amante. Cuando la bala quebró el tórax de Antonieta, y poco antes de que cayera en ese pozo, negro, sordo y sin fondo que es la muerte, seguramente volvió a ver, por unos instantes, el rostro del pintor Manuel Rodríguez Lozano.

Tenía Antonieta 18 años cuando se enamoró de un ingeniero inglés, amigo de los hermanos Madero. A pesar de la diferencia de edades, la muchacha porfió y le arrancó a su padre el permiso para casarse.

Pero ese matrimonio no fue feliz. Tuvieron un hijo, Donald Antonio, y muchísimos desacuerdos. Antonieta trató de divorciarse en varias ocasiones, pero nunca lo logró. Aunque desde 1914 Venustiano Carranza había promulgado una ley que normaba el divorcio —cosa que ni los mismísimos liberales del siglo XIX se habían atrevido a plantear—, la oposición rotunda de Albert y la presión social cancelaron la posibilidad de que la muchacha pudiera rehacer su vida formalmente. La disputa por la custodia del niño sólo le acarreó disgustos y quebrantos, pues sobre ella pesaba la amenaza constante de Albert: si le quitaba al pequeño, jamás lo volvería a ver.

A pesar de todo, Antonieta estaba decidida a formar parte de ese cambio que se respiraba en esos años posrevolucionarios: se convirtió en una de las primeras promotoras culturales del siglo XX mexicano. Heredera de una enorme fortuna a la muerte de su padre, la empleó en impulsar proyectos como el teatro Ulises y la Orquesta Sinfónica de México.

Grandes talentos plásticos y literarios de los años veinte y treinta de la centuria pasada recibieron de ella apoyo económico y moral. Trabó amistad con personajes literarios como Salvador Novo y Xavier Villaurrutia, pintores como Roberto Montenegro y Julio Castellanos. Jóvenes valores como Andrés Henestrosa, Gilberto Owen y Julio Jiménez Rueda hallaron en ella algo muy difícil de conseguir: solidaridad y aliento.

Fue en ese entorno en el que conoció a Manuel Rodríguez Lozano. Sí, el antiguo cadete del Colegio Militar, casado, un tanto a la fuerza con Carmen, la impetuosa hija del general Manuel Mondragón, había superado su matrimonio infeliz, que terminó en separación. Después de 8 años de vida poco satisfactoria en Europa, en los que Rodríguez Lozano hizo carrera diplomática-militar, finalmente había hecho caso a su voz interna y había abrazado el arte como oficio y como destino. De vuelta en México, separado de la que llegaría a convertirse en Nahui Olin, Rodríguez Lozano ganó sitio como artista plástico.

Llegó a convertirse en director del Departamento de Artes Manuales de la Escuela Nacional Preparatoria, y era ya un conocido pintor “moderno” cuando conoció a Antonieta, en 1927. Ella daba, una noche, una conferencia sobre Gorki, y él era profesor de Amelia, la hermana menor de Antonieta. Conversaron hasta las tres de la madrugada. Antonieta estaba fascinada con aquel hombre: ¡tenían tanto en común! Manuel Rodríguez Lozano amaba el teatro; había leído a Gide, a Cocteau, y admiraba a Proust.

Comenzaron a frecuentarse. Hablaban por horas, y Manuel comenzó a mostrarle a Antonieta su obra. Era diferente a todo lo que conocía ella. El pintor de manifestaba poco entusiasta de las grandes figuras del momento en cuanto al arte nacional: no lo impresionaban ni Rivera, ni Siqueiros ni Orozco. Él le cambió la vida.

Rodríguez Lozano, que al volver de Europa se encontró con que las instituciones artísticas nacidas de la Revolución le cerraban las puertas por su pasado porfiriano y su parentesco político con uno de los que conspiraron para derrocar a Madero. Tampoco se entendía con las estrellas del muralismo. En cambio, se movía a gusto en un grupo de intelectuales que desde la marginalidad emergieron, haciendo brillar su talento. La historia cultural de este país los conocería como Los Contemporáneos.

Manuel fue el puente que unió a Antonieta con los Contemporáneos. Eran los primeros meses de 1928 y entre los dos desarrollaron un programa teatral diferente, en una casa adaptada en la colonia Guerrero. No había apuntador. Los actores memorizaban sus papeles. Aquellos jóvenes pintores eran los responsables del diseño de escenarios. Trabajaban juntos, reinventando, creando. Antonieta se supo enamorada.

Pero, muy pronto, también se dio cuenta de que su amor estaba destinado al fracaso. Manuel Rodríguez Lozano era un personaje muy complejo. Cargaba el dolor del suicidio de Abraham Ángel, ocurrido en 1924. Manuel era homosexual y Abraham. En algún momento de esa intensa cercanía, Antonieta lo supo. Intentó comprender. Sabía que su pasión no tendría respuesta. Sin embargo, como ocurre tantas veces en el caso de los amores no correspondidos, no estaba lista para poner distancia entre ella y Manuel. No podía imaginarse la vida sin él y sin todo lo que representaba. De manera que siguió ahí, los días, los meses y los años. Ofreciéndolo todo y esperando, tal vez, en algún momento un gesto, una señal.

Los sentimientos de Antonieta la llevaron a la contradicción. La correspondencia, que envió a Rodríguez Lozano a lo largo de 4 años, 87 misivas que van de los escritos breves, con leves llamados, gestos mínimos, a los textos largos y apasionados, tienen un común denominador: Antonieta anhela que un día Manuel responda a sus sentimientos. Pero no niega la realidad. Trasluce en la correspondencia que sabe hacia dónde se mueven las pasiones de Rodríguez Lozano. Entonces, aspira a mantenerse cercana al pintor. Como una amiga cercanísima; como una especie de discípula leal, que aprende del artista disciplina, rigor, alejamiento del escándalo mundano.

No es una relación sana. Rodríguez Lozano, en ocasiones, es una suerte de profesor riguroso, que riñe a la alumna poco aprovechada o demasiado inquieta. Así contiene a la enamorada mujer.

Conocemos las cartas de Antonieta a Manuel. No las respuestas escritas, si las hubo. Pero en esas 87 cartas que se conservan hay tensión, hay deseo, a veces está la reformulación del amor. “Manuel: perdóneme. Quisiera a mi existencia quitarle todo el veneno que para usted pueda tener… quisiera darme en fluir, constante, impersonal, inmaterial. Que de mí nada parta que le hiera. Quisiera ser quietud, ser reposo. Ambiciono ser la amiga perfecta y olvidarme de que soy mujer… si su vida es otra, en la que yo no esté, nada importa. No debe sufrir usted más y menos por mí…”

Si parece que José Vasconcelos es el último amor de Antonieta Rivas Mercado, Manuel Rodríguez Lozano será el gran amor de esta mujer atormentada.

El encuentro con Vasconcelos, en 1929, arroja a Antonieta al torbellino de la política. Él cree que podría llegar a la presidencia de la República. Al no encontrar respaldo de los grandes generales sonorenses, decidió lanzarse a la empresa, atenido a sus propias fuerzas. En él, pensó Antonieta, había todo lo que deseaba: pasión y ambiciones colmadas. Surgió un romance y un intenso compañerismo. Ella puso su fortuna y sus relaciones al servicio del sueño político de Vasconcelos y creyó que podía ser realidad. No le importó que la alta sociedad mexicana, a la que ella pertenecía, la rechazara al hacer público y notorio su romance con el político oaxaqueño. Entre tantos sobresaltos, nunca dejó de escribirle a Manuel Rodríguez Lozano.

Pero el dolor de la derrota electoral, y la persecución consecuente la orilló al escape: “Manuel” –le escribió en julio de 1929—“Mataron a Germán del Campo. Mauricio, Vicente [Magdaleno] y Andrés [Henestrosa] escaparon milagrosamente. Están conmigo. Necesitan, necesitamos consejo. ¿Puede hablarme? ¿Puede venir?”. No tuvo Antonieta otra opción que el exilio, llevando consigo a su hijo, que había quedado bajo custodia de Albert Blair y al que ella secuestró.

Antonieta le escribió a Rodríguez Lozano desde Nueva York (“Su carta del día 3 es mi amuleto. Cuando lloro demasiado, me vendo los ojos con ella” ), desde Los Ángeles, desde Francia.

La última carta a Rodríguez Lozano fue escrita pocos días antes del suicidio de Antonieta, el 23 de enero: “Estoy en posición de una exaltada y patética libertad, de una soledad poblada de realizaciones…Usted me enseñó cómo trabajar, cómo ver, cómo ser. Vuelvo, pues, a usted, así como su voluntad lo quiso, en lo permanente”. Esperaba verlo en París. De hecho, el pintor se embarcó para Europa el día anterior a la muerte de Antonieta. Pero el mundo, la frágil estabilidad de aquella mujer se quebró. No había optimismo, ni ánimo ni fuerza para seguir.

Antonieta Rivas Mercado se suicidó el 11 de febrero de 1931. Manuel Rodríguez Lozano la sobrevivió 40 años. Nada dijo de ella. Conservó sus cartas, algunas fotografías. La retrató en 1934. Esos son los rastros de la gran pasión de una mujer moderna, inteligente, atormentada.

Copyright © 2020 La Crónica de Hoy .