México vivió el inicio de la década de los 40 del siglo XX pendiente de la campaña electoral de Manuel Ávila Camacho y su contrincante, Juan Andreu Almazán, que decía representar el “ala progresista de la Revolución”. Aquellos comicios, los del 7 de julio de 1940 se caracterizaron por la violencia: hubo tiroteos, robo de urnas para evitar que Andreu fuese a competir seriamente con el candidato favorecido por el presidente Cárdenas. Al frente de los matones que actuaron en la ciudad de México, operaba el célebre Gonzalo N. Santos. La prensa calculó más de 150 muertos en la jornada electoral, y no fueron pocos los que se llevaron el susto de sus vidas, como el fotógrafo poblano, Enrique González Espinosa, ciudadano de a pie, funcionario de casilla, que, al desatarse la balacera, echó a correr… para devolverse, tomar en brazos su querida máquina de escribir Remington que había llevado y que su dinero le había costado, y reemprender el escape, con los 7 u 8 kilo que pesaba el armatoste.

Mes y medio después, en agosto de 1940, el colegio electoral terminó de calificar la elección: Manuel Ávila Camacho había ganado, anunció, con 93.89% de los votos a su favor. Andreu Almazán, oficialmente, solo había obtenido 5.72% de los sufragios: corrió el rumor de un inminente alzamiento, y Andreu maniobró, intentando ganarse la voluntad del gobierno estadunidense para hacer valer sus denuncias de fraude electoral. Pero en Washington vieron con mejores ojos a un Ávila Camacho, como eventual aliado en el conflicto internacional que se complicaba más cada día, y Andreu Almazán se olvidó de sus reclamos.

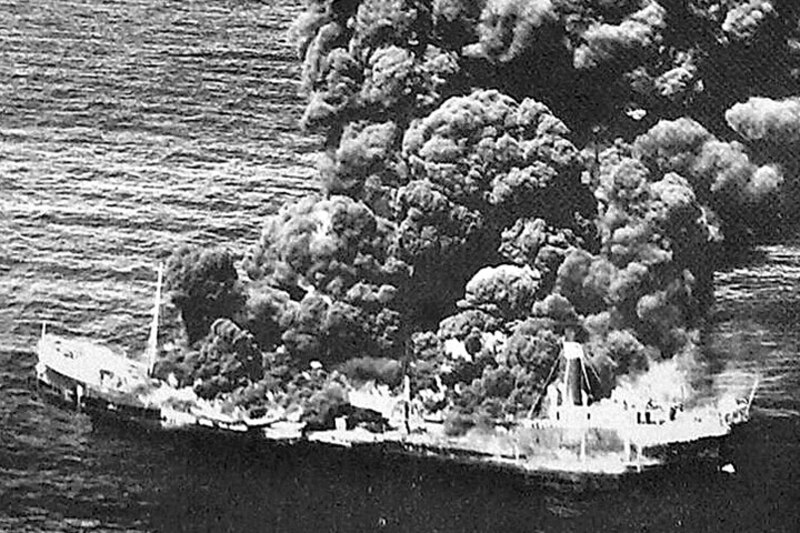

Así, el petrolero inglés que nació como el F.A. Tamplin; y que luego fue rebautizado en Italia como Arminco y después Lucifero, construido en 1912, fue incautado en Veracruz en abril de 1941: se llamó entonces Potrero del Llano, y estaba destinado a figurar en los libros de historia.

El ataque japonés a la base estadounidense de Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941 y la declaración de guerra consecuente, emitida al día siguiente por el presidente Franklin D. Roosevelt, también le cambió la vida a los mexicanos: ahora sí, el conflicto estaba muy cerca de la sala de la casa, más cerca de lo que podían contar los programas radiofónicos. Cientos de braceros volvieron a cruzar la frontera —cuando un año antes los habían deportado— para trabajar en los campos agrícolas, y la pregunta que flotaba en el aire, todos los días, en el crudo invierno de 1941, cuando en la capital mexicana la temperatura descendió hasta los 8 grados centígrados, era en qué momento nuestro país entraría en la guerra.

La respuesta llegó en mayo de 1942, cuando el Potrero del Llano fue hundido en el Golfo de México, por submarinos alemanes. En todo el país, la exaltación patriótica tomó la forma de muchedumbres iracundas que le exigían al presidente Ávila Camacho, que declarara la guerra a los países del Eje, aunque ya desde entonces no faltaron los suspicaces que pensaban que aquellos submarinos eran estadunidenses y que se trataba de darle a México el “empujoncito” necesario para entrar en la guerra como parte del bloque aliado.

Catorce eran los muertos en el hundimiento, entre marinos y personal de Petróleos Mexicanos. En su memoria, y con rapidez, comenzó a cantarse un corrido:

Con el pecho conmovido,

mi gran pueblo mexicano,

vengo a cantar el corrido

de un atentado inhumano

lloro al “Potrero del Llano”,

barcotanque nacional….

La noche del 13 de mayo, día del hundimiento, todo era furia popular: la gente hizo pancartas: “¡¡Respondamos enérgicamente al ataque nazi!!”, “¡¡Guerra!!”, escribiría después Martín Luis Guzmán; los más exaltados apedrearon los ventanales del Casino Alemán, de la Librería Alemana y de algunos otros establecimientos a los que, en su rabia, calificaron de “nazis”. Tuvo que intervenir la policía capitalina para que el asunto no terminara en linchamiento.

La ira se tiñó de melodrama cuando llegaron a la ciudad de México los restos de Rodolfo Chacón, maquinista del Potrero del Llano, en una caja de madera encapsulada en láminas de zinc.

Ante el Congreso de la Unión, Manuel Ávila Camacho rindió un informe detallado de los hechos exigió a los países del eje una disculpa y la reparación del daño; de lo contrario, se declararía el estado de guerra. No hubo ni disculpas ni resarcimiento, desde luego. Una semana más tarde, el 20 de mayo, otro de los petroleros incautados, rebautizado como “Faja de Oro”, también fue atacado. Navegaba, vacío, rumbo a Tampico; lo hundieron en el estrecho de Florida, entre Key West y Cuba. Murieron 9 de los 37 tripulantes.

Después de eso, hasta las amas de casa exigían la declaratoria de guerra. Las entrevistas que en aquellos días dieron a la prensa los mexicanos de a pie conmueven en su firmeza: “Somos los mejores soldados del mundo; que se nos dote de buenas armas”, declaró un capitán que dijo llamarse Manuel González. “Si hay armas, vamos hasta el fin. Prepararse para la guerra no es comerse un plato de enchiladas, y en todo caso, mejor contra Rusia, y contra los rojos”, agregó, en una ingenua muestra de cómo los espantapájaros ideológicos de la época se mezclaban con el patriotismo.

Todo el país hervía en rumores: que si era inminente la declaración de guerra, que si el general Cárdenas sería llamado —como ocurrió— para hacerse cargo de la Secretaría de Guerra.

“¡¡Ya era tiempo!!”, dijo una madre de familia, que se identificó como María de la Luz Aguirre. “Tengo dos hijos pequeños, de 6 y 9 años, lo que de veras lamento que no sean más grandes para yo misma decirles que ayuden a derrotar a los enemigos de la patria y de toda la humanidad, o sea los tiranos alemanes y japoneses”. Hay que decir, en abono de aquella, seguramente, madre joven, que los reporteros de entonces le cargaban las tintas literarias al trabajo de informar.

La declaratoria de guerra se emitió el 22 de mayo de 1942: con ella, el presidente Ávila Camacho trajo el discurso de la Unidad Nacional, de la necesidad de ahorrar, de cooperar para soportar una eventual crisis. Y, como no era cosa de ser, solamente, un observador de los acontecimientos, se formó una Unidad Aérea de Combate que todos conocieron de inmediato como el Escuadrón 201, compuesto por oficiales con experiencia, jóvenes oficiales recién egresados de los colegios militares, e incluso, algunos civiles.

De inmediato, todo México los colocó en la categoría de héroes y, después de pasar revista ante el presidente Ávila Camacho y el secretario Lázaro Cárdenas, marcharon a su entrenamiento en Estados Unidos. De allí, partirían al frente del Pacífico.

Todavía, hubo más hundimientos de barcos: el 26 de junio fue hundido en la costa norte de Veracruz, el buque tanque “Tuxpan”, y murieron cuatro tripulantes. Al día siguiente, otro buque tanque, “Las Choapas”, también en aguas veracruzanas, fue torpedeado. Solamente hubo tres víctimas. Pero el número de víctimas ya no importaba tanto, sino la resistencia patriótica: entrevistado Hesiquio Dehesa, capitán de “Las Choapas”, contó cómo, por radio, el submarino alemán que atacó su barco, le preguntó, con sarcasmo, si requería de ayuda. Todos los mexicanos festejaron, al conocerla, su respuesta: “De ustedes, ni agua”.

Los entrenamientos militares, la estructura que el gobierno de Ávila Camacho iba creando, eran motivo de inquieta curiosidad de lectores y radioescuchas. La propaganda de los países aliados aparecía en la radio mexicana, como promotora de conciertos y contenidos culturales. Nada tenía de raro: hasta antes de la ruptura diplomática con Alemania, y aprovechando la vieja y robusta corriente de germanofilia existente en nuestro país, la oficina de propaganda de la embajada teutona hacía lo mismo, gratuitamente, con las radiodifusoras mexicanas.

La guerra dio para mucho: Una revista nacida en esos mismos días, Tiempo, propiedad del escritor Martín Luis Guzmán, inició un experimento insólito: tomar el pulso a la opinión colectiva; levantar “encuestas” con papeletas que se depositaban en una urna, a las puertas del elegante Cine Teresa, en la entrada del muy caro El Puerto de Liverpool, en las avenidas más céntricas, para conocer lo que la gente pensaba de la actitud del gobierno mexicano en el conflicto.

Todo mundo quiso aportar su granito de arena, como buenos patriotas: a la secretaría de Salubridad y Asistencia llegó un grupo de jóvenes actrices de cine: encabezaba la comitiva Anita Blanch (que, por economía de guerra, no llevaba medias, según anotó el fisgón reportero que cubría el asunto) y participaban Fanny Schiller, Isabela Corona, Amparo Morillo y Andrea Palma. Pero al secretario del ramo, el médico Gustavo Baz, no le hizo mayor gracia la visita: seco, el titular de Salubridad, les dijo que esperaba que sus buenas intenciones se tradujeran en actividad, “porque no necesito enfermeras de coquetas tocas blancas que se reúnan a tomar el té una vez por semana”.

Al calor de la declaratoria de guerra, aparecieron disposiciones que gozaron de larga vida y pasaron, de medidas emergentes, a políticas públicas, como el servicio militar. Primero se dijo que hasta los alumnos de primaria recibirían alguna instrucción, supervisada por la Secretaría de Guerra y la Secretaría de Educación Pública. Cundió el rumor: los escolares serían trasladados a Tampico, para recibir allí entrenamiento. Pero sólo fue eso, un rumor.

En noviembre de 1942 empezó el registro para el servicio militar obligatorio, para los varones nacidos en 1924: el primer día acudieron 401 muchachos a registrarse; el segundo día llegaron mil 200. “Pa’ que vean que uno no le saca”, declaró uno en la fila; “Quiero ser artillero para defender a México”, dijo alguno más. Otros querían ser “tanquistas” o “manejar los carritos” —los jeeps— Todos soñaban con ser héroes.

La guerra generó una dinámica económica importante, pero también inflación y especulación. Algunos bienes escasearon, como las medias de seda, pero ninguna dama patriota manifestó su disgusto. En cambio, todo mundo se irritó cuando la carne de res se volvió bien escaso: se denunciaron monopolios y especulaciones.

Para impedir que la especulación afectara a los ciudadanos, en junio de 1942 se expidió el decreto que congelaba las rentas de las viviendas, que también afectaba a los locales comerciales que expendieran alimentos. No podía imaginar el gobierno avilacamachista que la medida iba a permanecer por más de cuarenta años, y que provocó, a la larga, que muchos propietarios de aquellos inmuebles se desentendieran por completo de cualquier tipo de mantenimiento. En su momento, afectó, principalmente, a las viejas casas convertidas en vecindades, donde servicios como el agua corriente o los baños eran escasos o insuficientes.

Al mismo tiempo, proliferó una nueva forma de espacio urbano, que ya estaba presente en algunas de las colonias nacidas con el siglo, pero que seguían siendo novedosos: los edificios de departamentos.

Aprendimos a vivir con los “apagones”, con propósitos de práctica militar, para prevenir un eventual bombardeo. La capital entera se oscurecía, y solo quedaban encendidas dos luces: una en el Peñón de los baños, la otra en lo más alto del Monumento de la Revolución. Como ocurría en los días de los carnavales virreinales, la oscuridad y un aparente anonimato daban pie a todas las posibilidades. En aquellos días surgió una canción: “Qué cosas suceden, con el apagón…”. Pero eso era a ras de piso, porque arriba, en los cielos, pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana simulaban batallas aéreas en las que se batirían defendiendo la ciudad de México. No faltaba el toque de la audacia: un reportero, se supo, neceó y neceó hasta que consiguió un lugar de copiloto en uno de los aviones. Cuando regresó a tierra firme, después de una hora de vueltas, giros, círculos y estrés, juró no volver a subirse a un avión.

En tierra firme, con todo, se soñaba, se iba a la zarzuela, al teatro, al cine; a las luchas, al box. Era eso que se llama ganas de vivir.

Copyright © 2018 La Crónica de Hoy .