¿Qué tienen en común un abogado del pueblo de Mixcoac, doce adolescentes, hermanos y estadunidenses, un italiano, varios estudiantes de medicina, un estudiante de derecho con ambiciones literarias? ¿Qué podían tener en común, todos ellos, en el agitado México de los años de la guerra de Reforma? El azar, la curiosidad, los rencores, reales o ficticios; alguien que pensó que “se la debían”. Porque parecían extraños, diferentes, indiscretos, entrometidos. Porque tal vez se fijaron en un rostro, en una frase, en una orden. Los asesinatos de cincuenta y tres personas, todas horribles, todas al mismo tiempo, estremecieron a propios y a extraños.

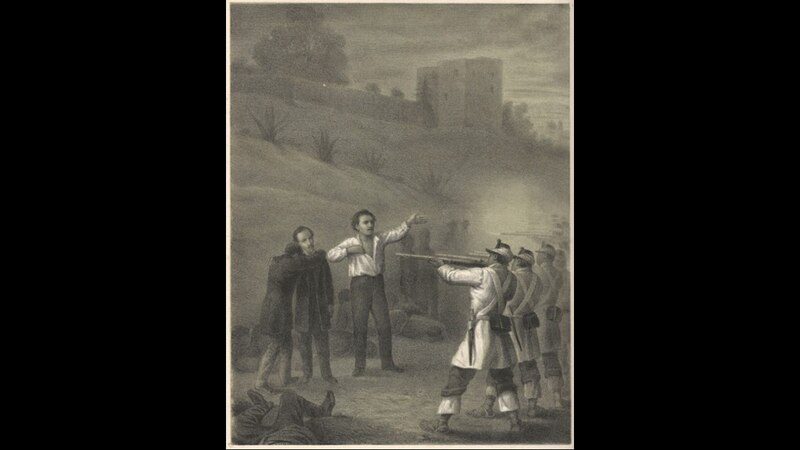

Fue un remolino de violencia; la furia y el rencor ciegos los que, de golpe, arrebataron cincuenta y tres vidas, pasando por encima de las leyes de la guerra, del sentido del honor y la humanidad más elemental. Tiempos duros eran aquellos, los días de la guerra de Reforma. Abril de 1859 y el asesinato de un grupo de heridos de guerra, abultado con los médicos y estudiantes de medicina que los atendían, mas una extraña colección de personajes que nada tenían que ver con las batallas entre liberales y conservadores que, con ferocidad, se libraron en las cercanías de la ciudad de México, en poder de los conservadores.

Tan brutal resultó aquella acción, que nadie quiso asumir la responsabilidad de haberla autorizado; tan fuera de todo código militar ocurrió aquella masacre, que nadie, en los años que siguieron, llamaron a los muertos por otro nombre que los Mártires de Tacubaya.

LOS ECOS DEL HORROR

La historia de aquellos muertos quedó ligada a la de aquella población donde, a lo largo del virreinato, grandes fortunas y encumbrados eclesiásticos tuvieron sus casas de campo. Allí, en Tacubaya, se había muerto el virrey Bernardo de Gálvez a finales del siglo XVIII, y no faltaron los rumores de que se trató de un envenenamiento; allá en Tacubaya habían matado, hacía poco más de quince años, y con lujo de violencia, al pintor D.T. Egerton. Era una de esas poblaciones cercanas a la entonces diminuta ciudad de México -era lo que hoy llamamos Centro Histórico y poco más-, que conectaba con los pueblos de Mixcoac y Nonoalco, y que extendía su jurisdicción tierra arriba, hasta el convento de San Diego, de muros altos y sólidos. Nadie, al estallar la guerra de Reforma, en 1858, se imaginaba que, dos años después, a las puertas de aquel convento iba a ocurrir el hecho más violento y oscuro de la guerra llamada de los Tres Años.

Oscura, ¿Por qué? ¿Acaso no vivía el país una guerra civil? ¿Acaso no es cierto aquel dicho, según el cual todo se vale en la guerra?

Los sucesos de abril de 1859 rebasaron la historia militar mexicana y se quedaron inscritos en la historia de lo criminal. Si bien es cierto que al partido liberal la matanza le dio cincuenta y tres víctimas que murieron en la indefensión y no en el campo de batalla, la memoria de aquellos homicidios tomó diversas formas: en lo inmediato, produjo escritos que resultan antecedente de los modernos reportajes; se reflejó en obras literarias, en poemas y crónicas que se escribirían a lo largo de los 41 años que faltaban para que se terminara el siglo XIX. Provocó reyertas políticas dentro del partido conservador, porque nadie quería pasar a la historia como el que dio la orden de asesinar a hombres inocentes o indefensos.

Pero, cuando apenas se enfriaban los cadáveres de las víctimas, los responsables festejaron y pregonaron su “victoria”, de manera tan pública y tan impune, que a nadie le quedó duda de quiénes eran los asesinos.

EL FESTEJO DEL CRIMEN

Encima, fueron ruidosos, estridentes. Resonaron en las calles de la capital los gritos de las tropas conservadoras que, después de derrotar a las fuerzas del liberal Santos Degollado, contra las cuales combatían desde el día 7 de abril, entraban a la capital a festejar por todo lo alto. Dejaban atrás, perdidos en las lomas de Tacubaya, varias decenas de cadáveres que todavía no se convertían en fantasmas de gran rentabilidad política para los liberales que disputaban la dirección del país.

Llegaron borrachos de euforia, enardecidos por la sangre derramada. Se sabían a salvo, cobijados por la aprobación de su superior en la batalla, el general Leonardo Márquez. Al entrar a la ciudad, los soldados conservadores pudieron dispersarse. El alcohol y la gana de presumir les soltó la lengua. No fue uno, o dos los que aflojaron la lengua y empezaron a hablar de los muertos, tirados en el atrio y al pie de los muros del lejano convento de San Diego. Seguramente a alguno se le escapó que entre los muertos había civiles.

Así empezó a correr el rumor por las calles de la capital: se había cometido un asesinato masivo, contrario a las leyes de la guerra y del código de honor con los que se habían formado todos los militares que, en uno u otro bando, libraban la guerra de Reforma. Espoleados por la sensación de victoria, los soldados conservadores siguieron hablando, y poco a poco se empezó a conocer la verdad.

¿Quiénes eran esos muertos? Oficiales liberales heridos, los médicos y civiles voluntarios que los atendían en el improvisado hospital que se montó en el convento franciscano de San Diego de Tacubaya, y muchos otros que nada tenían que ver con la guerra. La inquietud empezó a invadir a quienes tenían a un amigo o a un hermano allá en Tacubaya. La borrachera conservadora de la noche del 11 de abril permitió que en la capital se formara una idea bastante cercana al horror de la realidad. Los habían matado, a muchos, de la manera más miserable.

Al día siguiente, pasada la juerga, el gobierno conservador, enseñoreado en la ciudad de México, celebró con un Te Deum en la Catedral la victoria sobre las fuerzas que mandaba el general Santos Degollado. Enterados ya de la masacre, algunos amigos y parientes de las víctimas, junto con habitantes de los pueblos de Mixcoac y Tacubaya, se animaron a emprender la caminata cuesta arriba, hasta llegar a San Diego.

Volvieron con imágenes terribles en la memoria: algunos cadáveres habían sido arrojados en una sala del convento; otros, estaba tirados en el patio. Todos estaban desfigurados y desnudos, pues la soldadesca recibió permiso de quedarse con las pertenencias de los muertos.

Entre los que, movidos por la angustia subieron hasta el convento, se encontraba un estudiante de derecho, llamado Ignacio Manuel Altamirano, que buscaba a sus compañeros y amigos, Manuel Mateos y Juan Díaz Covarrubias. Uno era su condiscípulo en los estudios de abogacía, el otro se formaba para ejercer la medicina. Todos compartían las ideas liberales y empezaban a dar a conocer su obra periodística y literaria, y ese rasgo había llevado a los dos jóvenes a incorporarse como voluntarios en el hospital de campaña.

El joven Altamirano encontró a sus dos amigos. Los dos tenían los cráneos destrozados, uno, con un ojo saltado, los dos, cosidos a bayonetazos. Vio entre los muertos a soldados jóvenes, a un par de adolescentes de rubios cabellos, a un hombre maduro, vestido de civil. Conmovidos, y sacando fuerzas de flaqueza, aquellos que habían desafiado el peligro al trasladarse a Tacubaya -no era improbable que se toparan con guarniciones conservadoras- recogieron aquellos cuerpos lastimados y bajaron con ellos al pueblo, y los depositaron en la iglesia. La mayor parte de ellos serían sepultados allí.

De vuelta en la ciudad de México, el joven Altamirano, furioso, escribió una cuarteta que, admitió después, quizá no era muy buena, pero que reflejaba la terrible paradoja de la victoria militar que se festejaba en la ciudad, mientras en San Diego todo había sido horror:

Ilumínate más, ciudad maldita,

ilumina tus puertas y ventanas.

Ilumínate más, luz necesita

El partido sin luz de las sotanas.

LAS CINCUENTA Y TRES VÍCTIMAS

Los rescatadores de los cadáveres regresaron con datos precisos: eran cincuenta y tres los muertos, entre soldados liberales y civiles. Algunos, conocidos en la capital. Otros… no supieron decir.

Pero entra en acción, en esta historia, un periodista, Francisco Zarco, que, a salto de mata, eludiendo la persecución conservadora, aún permanecía en la ciudad de México. Zarco hizo bien su trabajo de reportero adelantado a su época, y consiguió muchos nombres. Primero, los de los oficiales liberales: los coroneles Genaro Villagrán y José María Arteaga; el capitán José López y el teniente Ignacio Sierra. Cinco médicos: Idelfonso Portugal, Gabriel Rivero, Manuel Sánchez, Alberto Abad y el inglés Juan Duval. Dos estudiantes de medicina: José M. Sánchez y Juan Díaz Covarrubias.

Entre los civiles destacaba el abogado Manuel Mateos, que, además, era primo de Zarco y pertenecía a una familia liberal radical; tres ciudadanos italianos, de los cuales sólo pudo averiguar el apellido de dos: Dervis y Kisser.

Se sumaron a la lista de víctimas vecinos de Tacubaya, unos artesanos, otros labradores. Dos jovencitos apellidados Smith, hijos de mexicana y estadounidense, que estaban en el pueblo por no poder entrar a la capital, y por asomarse a ver el tumulto, fueron hechos prisioneros y luego fusilados.

Era tal la sensación de impunidad, que algunos pensaron en ajustar cuentas: de su casa de Mixcoac sacaron al abogado Agustín Jáuregui, por algún rencor o cuenta pendiente que nadie conoció con claridad, y lo llevaron también al paredón en el que se había transformado San Diego. La noche del 11 de abril transcurrió entre gritos de auxilio y el retumbar de los disparos.

¿QUIÉN DIO LA ORDEN?

Después de los sucesos del 11 de abril, ni a Miguel Miramón líder conservador y comandante en jefe de las tropas, ni a Leonardo Márquez, que dirigió la batalla, les pareció necesario aclarar quién había dado la orden de matar no solo a los prisioneros de guerra, sino a los heridos, a los médicos y a los civiles. Márquez, acusado, en esos mismos días, de malversar los haberes de sus tropas, estaba más ocupado con la edición de un Manifiesto donde rendía cuentas –y es interesante el antecedente- peso por peso, de los gastos que había realizado.

Pero cuando el horror de aquella masacre rebasó al círculo estrictamente político y se convirtió en tema de crítica generalizada y mancha de oprobio para los conservadores, ambos generales se echaron la culpa mutuamente. El tironeo estaba, quizá, de más: para el pueblo, que poco sabía se sutilezas, Leonardo Márquez se convirtió en El Tigre de Tacubaya, para el resto de sus días, y Miramón, responsable en tanto autor intelectual.

Los crímenes de Tacubaya dieron pretexto para alargar el rencor entre los dos grandes grupos políticos que se disputaban el control de la nación. Nadie quiso cargar con la responsabilidad de los asesinatos, ni Miramón, que, según El Tigre, firmó la orden de pasar por las armas a los "jefes y oficiales", ni Márquez, que se excedió en la instrucción recibida.

RENCORES QUE DURARON DÉCADAS

De los crímenes de Tacubaya se escribió larga y rabiosamente, al calor de los acontecimientos. Al día siguiente, después de dar con los cadáveres de sus amigos, Ignacio Altamirano le envió una carta a su maestro Ignacio Ramírez, cuñado del difunto Mateos, donde le contaba los horrores que había visto.

Zarco, después de sus indagaciones, hechas un día o dos después de los asesinatos, puso a circular un folleto que se hizo célebre muy pronto: “Las matanzas de Tacubaya”, que al correr de los años, se convirtió en una de las fuentes esenciales para intentar comprender los acontecimientos de aquel 11 de abril.

Los liberales no reclamaban solamente un crimen masivo: habían perdido a un par de potenciales líderes políticos -Mateos y Díaz Covarrubias-, de esa pequeña élite ilustrada que empujaba su proyecto de país. Por eso, el reclamo de venganza, antes que de justicia, se mantuvo muchos años en periódicos y libros. No bien se terminaba la Guerra de Reforma, en enero de 1861, el primer número de El Siglo Diez y Nueve, el gran periódico liberal que volvía a circular, se publicaba un largo poema, escrito desde 1859, en memoria de las víctimas.

El tema se volvió una de las banderas de guerra de los liberales que luego protagonizaron la resistencia contra el proyecto imperial impulsado por Napoleón III y los conservadores mexicanos. Y dio para mucho más: el dramaturgo Aurelio L. Gallardo escribió una obra acerca del tema, y cuando en 1870 dos consagrados de la política y de las letras, Manuel Payno y Vicente Riva Palacio, dieron a conocer esa gran crónica literaria de los hechos sangrientos de la historia mexicana que es El Libro Rojo, le pidieron a Juan Antonio Mateos que escribiera sobre aquellos días. Mateos optó por publicar las páginas que había escrito once años antes, recién asesinado su hermano Manuel.

Hasta 1880, Altamirano se decidió a escribir su propia crónica de los acontecimientos. Todos los generales conservadores –Miramón, Mejía, Daza Argüelles, Buenabad y O’Horan- que habían tenido mando aquel día de abril de 1859, habían muerto durante las guerras, y en ello veía el escritor y político guerrerense, la justicia del pueblo, o tal vez de Dios. Quedaba vivo uno, Márquez, en el exilio, “condenado” -escribió Altamirano- a arrastrarse como un viejo reptil”.

Si bien es cierto que Miramón había negado la responsabilidad sobre aquellos crímenes en repetidas ocasiones. Había muerto junto a Maximiliano en 1867. Márquez, un año después, y fuera de México, escribió uno más de los manifiestos que acostumbraba publicar para liberarse de responsabilidades, en un intento, infructuoso, de limpiar su imagen. No sólo culpó a Miramón de los asesinatos de 1859: lo acusó de haberse apoderado, por la fuerza, de la orden firmada, enviada a Márquez, que demostraba su responsabilidad. Llegó El Tigre a afirmar que los hombres enviados por Miramón habían entrado por la fuerza a la casa de la madre de Márquez, donde estaba oculto el papel comprometedor.

Triunfantes los liberales, aquel pueblo donde había corrido tanta sangre fue rebautizado como Tacubaya de los Mártires. El último capítulo de aquella tragedia se escribió en tiempo porfirianos, cuando Leonardo Márquez volvió a México, con el apoyo de Manuel Romero Rubio, secretario de Gobernación y suegro del presidente Díaz. Márquez se cruzó en una calle de la capital con Juan A. Mateos, hermano del difunto Manuel. Sin mediar palabra, Mateos, escritor y diputado, se le fue encima al antiguo general conservador y lo tundió a bastonazos. El Tigre de Tacubaya no soportó el desprecio generalizado que afloraba cada tanto. Volvió a marcharse del país.

Copyright © 2021 La Crónica de Hoy .