Fue la Exposición Universal de París, del año 1900, suntuosa y memorable. No se le ocurrió a Occidente mejor manera que recibir el nuevo siglo, donde todas las ambiciones y expectativas; las ilusiones del desarrollo y el progreso se materializarían, sorprendiendo a los que ya vivían, y garantizando una existencia radicalmente diferente a las generaciones venideras. Eran cincuenta y ocho países los participantes; cada uno constructor de su respectivo pabellón, donde se combinaban las grandes tendencias arquitectónicas de aquellos días, con algunos rasgos propios, que les dieran personalidad y no dejara lugar a dudas a qué mundo se trasladaba el visitante.

Ciento veinte hectáreas, a ambos lados del Sena, ocupaban los deslumbrantes pabellones. La voz popular afirmaba que, en cuanto se armaban espectáculos así, los habitantes de París ponían tierra de por medio, ni muy dispuestos a permitir que la muchedumbre, los curiosos, el ruido y el ajetreo inevitable se atravesaran en sus vidas de todos los días. Pero se trataba de recibir de manera rumbosa a la nueva centuria. Serían siete meses los que duraba la Exposición, que extendía sus dominios desde la Plaza de la Concordia hasta el Campo de Marte. En esos meses cambiaría para siempre la vida de los parisinos, porque en ese verano se inauguraría el tren subterráneo, el Metro, y los segundos Juegos Olímpicos de la era moderna también.

Desde luego, había cientos de periodistas. Uno, de nacionalidad nicaragüense y vocación poética, Rubén Darío, trabajaba para el periódico La Nación de Buenos Aires. Enamorado de París, al grado de que hubiese quien le llamara “afrancesado”, la fascinación del poeta había crecido, recorriendo los pabellones de los países visitantes. ¡Había tanto qué ver, tanto de qué enterarse! “Siento grandemente que mi deber de informador me reduzca a tomar nada más que rápidas impresiones…”

Y tenía razón. Eran abundantísimos los detalles de cada pabellón, y sus contenidos intentaban ser un viaje relámpago a tierras lejanas. Si en París estaba un atisbo del futuro, y si en París estaba tout le monde, era imprescindible formar parte de ese “todo el mundo”. No fue cosa sencilla decidir cómo serían los pabellones, qué contendrían qué mostrarían al universo.

Desde luego, esas discusiones habían modelado el aspecto que tuvo el pabellón mexicano.

Para 1900, el gobierno mexicano había llegado a la conclusión de que la reinterpretación de la arquitectura prehispánica que tan adecuada había parecido en la Exposición Universal de 1889, ya no resultaría eficaz ni atractiva. El “Palacio Azteca” construido en aquella ocasión obedecía a la directriz de recuperar, orgullosamente, el pasado indígena. Once años después, las cosas eran distintas, aunque el Comité Organizador de la Exposición había invitado a que los pabellones representaran “lo que mejor caracterizara sus materiales de construcción, su raza, su medio ambiente, su género y sus ideales”.

En el proyecto del pabellón que se construiría en 1900, don Antonio M. Anza, que había participado en la construcción del “Palacio Azteca”, expuso sus ideas acerca de la nueva construcción:

“México ha tenido tres épocas muy bien definidas en su historia. El primero, primitivo, cuya arquitectura, completamente ajena a las razas que poblaron el continente europeo, alcanzaron un nivel de esplendor, como testifican las ruinas de sus monumentos… el segundo periodo corresponde a la época de la dominación española…el tercer periodo inicia con la independencia y continúa hasta ahora…” Pero Anza afirmaba que, en ese 1900, México carecía de una arquitectura que le caracterizara, “que desde la primera vista de la fachada de su pabellón pudiera recordar su nacionalidad, como Italia, España, o Noruega… debe adoptar un estilo serio que revele el carácter del gobierno que rige sobre su destino…” No era prioridad “revelar” la esencia nacional ni la voz propia por la que un nutrido grupo de escritores y poetas habían trabajado a lo largo de buena parte del siglo que moría. Se trataba, eso sí, de mostrar cuánto había crecido el país en su primer siglo de vida independiente, y cómo se encontraba a la par de ese “todo el mundo” que se daría cita en París.

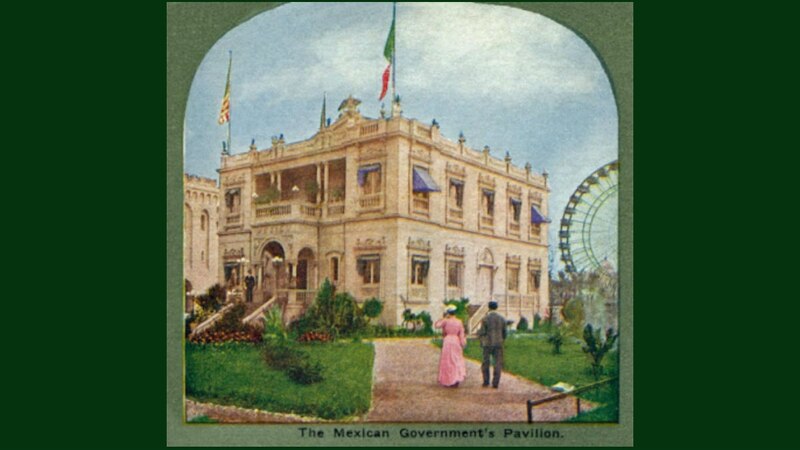

El pabellón adoptó un estilo neoclásico, a falta de un “estilo propio” que revelara su nacionalidad al primer golpe de vista. Esa decisión no impidió que, en el proceso de construcción, se añadieran elementos alusivos a los que, en ese momento, eran considerados los tres momentos fundacionales del país: la independencia, la reforma liberal y la paz que había propiciado el porfiriato.

Con su espléndido balcón que daba al Sena, y que por las noches se iluminaba con lámparas eficaces y que, según los constructores capitaneados por Antonio M. Anza, salieron muy baratas, el pabellón mexicano fue un éxito total: sus 103 metros de exhibidores permitieron que los visitantes conocieran en detalle algunas de las maravillas nacionales en un ambiente completamente occidentalizado. Contaba con un par de “salones de recibo”, donde destacaban, dos bustos, esculpidos en mármol, del presidente Díaz y su esposa, doña Carmen Romero Rubio, y en la terraza oriente se colocó un monumento al poeta suicida Manuel Acuña.

Como la Exposición también tenía su veta de atracción turística, el diseño del pabellón mexicano le granjeó muchos visitantes, porque desdelos balcones que daban al Sena y las dos terrazas laterales, podía verse buena parte de la capital francesa sin que el río humano que visitaba la zona entorpeciera la vista.

Uno de los elementos que sorprendieron a los visitantes fue, sin duda, la escultura “Malgré tout” (“A pesar de todo”) modelada en arcilla por Jesús F. Contreras, el mismo año en que había perdido un brazo. Enviado el modelo a Italia para ser transferido al mármol en 1899, la pieza resultante asombró a todo aquel que visitó el pabellón de México: era increíble que un artista manco pudiese producir una obra de tal delicadeza. Tal afirmación era inexacta: Contreras no había creado la escultura con un solo brazo, pero la leyenda, absolutamente romántica, provenía del poeta Amado Nervo, y había crecido de manera incontenible. En París, nadie se molestó en aclarar el equívoco.

Muestras y proyectos que contenía el pabellón hablaban de modernidad, de crecimiento, de futuro: grandes empresas, como los almacenes “El Palacio de Hierro” y “Claudio Pellandini” enviaron abundantes piezas decorativas; la Compañía Industrial de Orizaba envió muestras de las buenas telas que era capaz de producir, y la tabacalera “El Buen Tono”, que no tenía rival en materia publicitaria hicieron presencia.

La obra pública, la existente y la que un día existiría, se mostraban en fotografías y proyectos. En la planta alta, destacaba el proyecto de “Monumento a los Héroes”, del arquitecto Guillermo de Heredia, que se construiría unos cientos de metros atrás del Panteón de San Fernando de la ciudad de México, en lo que sería un grande y elegante Panteón Nacional, sobre la calle de Humboldt, que cambió su nombre precisamente, al de Calle de los Héroes.

Acuciosos como fueron, los personajes enviados a operar el pabellón mexicano, entregaron, al final de la misión, números interesantes: lo habían visitado ¡dos millones de personas! Y solamente había costado el equivalente a 610 mil pesos (la mitad del costo del “Pabellón Azteca” construido en 1889).

“Una de las mayores virtudes de este certamen” – escribió Darío- fuera de la apoteosis de la labor formidable de cerebros y de brazos, fuera de la cita fraterna de los pueblos todos, fuera de lo que dicen al pensamiento y al culto de lo bello y lo útil, el arte y la industria, es la exaltación del gozo humano, la glorificación de la alegría, en el fin de un siglo que ha traído consigo todas las tristezas, todas las desilusiones y desesperanzas…” ¡Pobre Darío! El turbulento siglo XIX se terminaba, pero a la vuelta de unos pocos años, Europa se ensombrecería con una guerra brutal, y en diversas naciones, México incluido, las revoluciones que las transformarían para siempre, también cobrarían su cuota de sangre y dolor

Copyright © 2020 La Crónica de Hoy .