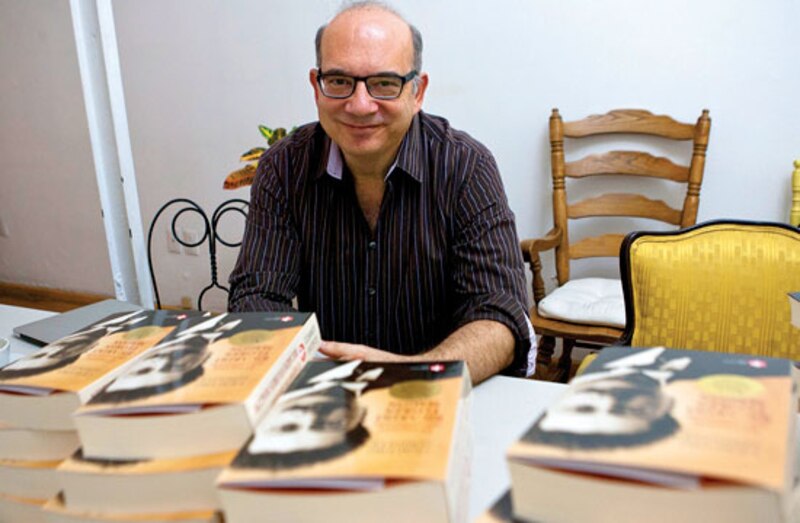

Ricardo Flores Magón fue un intelectual revolucionario que rehusó ser un caudillo o un político. Ese pensamiento provocó que en 1904 desde su exilio en la prisión de Los Ángeles, varios estadunidenses se unieran al Partido Liberal Mexicano (PLM), única fuerza opositora que atacó abiertamente a Porfirio Díaz. Así lo narra Claudio Lomnitz en El regreso del camarada Ricardo Flores Magón, investigación hecha sobre el liberalismo: una red revolucionaria transnacional.

En el libro, editado por Era, el autor explica cómo al PLM —que formó Ricardo, Enrique y Jesús Flores Magón, María Brousse, Librado y Concha Rivera, Juan y Manuel Sarabia—, se unieron los estadunidenses Job Harriman, John Kenneth Turner, Ethel Duffy Turner, John Murray y Elizabeth Trowbridge.

La razón del compromiso que estos extranjeros asumieron con la causa mexicana, se debió a la cercanía de temas como la esclavitud y el genocidio de indígenas. “Una de las cosas que me sorprendió al hacer la investigación fue cómo los aliados se interesaron en México y en un movimiento liberal ¿Por qué se identificaron a ese grado?, ¿por qué se sacrificaron?, muchos pusieron su vida en juego, es interesante ese grado de entrega ante una situación que ellos desconocían porque incluso no hablaban español”, comenta Claudio Lomnitz.

Varios de los factores, explica, tienen que ver con la historia de los Estados Unidos: la Guerra Civil y la abolición de la esclavitud, ambos hechos representaban las grandes batallas que logró la generación anterior a ellos y sentían que una serie de inversionistas norteamericanos habían exportado la esclavitud hacia el sur, entonces México era la muestra de que la batalla no había terminado.

“En el caso del etnocidio de los pueblos indios de Estados Unidos, era un proceso que para 1909 y 1910 ya estaba terminando, había una melancolía de esa historia de marginación y exterminio, entonces de pronto se encontraron casos como la guerra del Yaqui, donde no solamente estaban matando a yaquis, estaban matando a muchos que llamaban yaquis y podían ser de cualquier grupo indígena. También los deportaron y mandaron como peones a las plantaciones de Yucatán”, precisa Lomnitz.

El ejemplo más famoso es John Kenneth Turner (autor del ensayo México bárbaro) quien escribió de manera explícita el proceso de la esclavitud en México y el aniquilamiento de los yaquis, “ambos casos son procesos que para los estadunidenses socialistas resonaron con la historia más reciente de su país”.

También influyó la presencia de las mismas corporaciones o monopolios que los liberales mexicanos combatían. “John Murray y Turner eran sindicalistas y organizadores de ligas de sindicatos, entonces veían que las mismas corporaciones que combatían en Estados Unidos estaban en México y recibían pleno apoyo de Porfirio Díaz, en donde el trato a los mexicanos era peor de lo que se podía tratar a un trabajador en Estados Unidos”.

INTELECTUALES. El Partido Liberal Mexicano (PLM) fue más un movimiento que un partido, y más una ética que un movimiento, ya que desde sus orígenes no surgió como partido. “Cuando se formó el PLM, en 1901, le nombraron partido pero en realidad no era en el sentido moderno, era una agregación de clubes políticos que surgieron en 1900 durante otra reelección de Díaz (y que para finales de 1901 eran entre 100 y 300 clubes). Para los estándares de la época, Díaz ya estaba muy viejo, tenía 70 años, y además corrió el rumor de que estaba mal de salud, lo cual no era cierto, pero parecía que el señor era inmortal”, narra Lomnitz.

La consecuencia de esa reelección fue la organización de liberales en búsqueda de una alternativa. “La primera fase del PLM tiene ciertos puntos ideológicos comunes, todos son antiiglesias, tratan de recuperar las ideas de la Constitución de 1857, se identifican con la generación de la Reforma”.

Al principio, añade, podemos decir que más que partido político, era un movimiento. “Cuando salen exiliados, este grupo de jóvenes (los hermanos Magón) que los habían metido primero a la cárcel de Santiago Tlatelolco y después a la Cárcel de Belem, que les habían cerrado periódico tras periódico, decidieron ir a Texas para hacer sus periódicos desde allá. Es en Estados Unidos donde vuelven a armar el partido con membresías, con cuotas de miembros que ayudaban a pagar Regeneración, el órgano oficial del partido”.

Lo que buscaron fue armar una Revolución en 1906, “es un periodo breve cuando se cuaja como partido, la revolución falla en 1906, salen corriendo, varios entran a la cárcel en Estados Unidos, pero otros son apresados en México como Juan Sarabia. Es decir, el partido era un proyecto que siempre estaba armándose pero porque estaba muy asediado”.

En el libro se menciona que Ricardo intentó dirigir la Revolución desde Los Ángeles, pero sus actividades lo llevaron a la cárcel. Pasó los años de 1907 a 1910 en cárceles de Los Ángeles y de Arizona; de 1912 a 1914, en la prisión federal de McNeil en el estado de Washington; en 1916 estuvo de nuevo, pero sólo cuatro meses, en la cárcel del condado de Los Ángeles; en 1919 regresó a Mcneil, y desde 1919 hasta su muerte, en noviembre de 1922, en la cárcel federal de Leavenworth, Kansas.

Claudio Lomnitz señala que Ricardo Flores Magón fue un intelectual con mucha coherencia, que sí fue un revolucionario pero debería ser llamado precursor de la Revolución.

“Todos los miembros del grupo del movimiento liberal fueron revolucionarios. El uso de la palabra precursor no me gusta. Durante la Revolución no se veían a sí mismos como precursores sino como revolucionarios. Sucede mucho que con la muerte de Ricardo, parte del proceso de incorporarlo a la ideología oficial de la Revolución fue a través de denominarlo precursor”.

Es cierto, agrega, que los magonistas fueron los primeros en hacer un llamado a la Revolución y organizarla en 1906 y 1908, aunque el resultado falló. “Son precursores en 1906 en el sentido de que fueron los primeros, pero decir precursores implica que no estuvieron durante la Revolución, cuando ellos estuvieron vivos durante todo el proceso, escribiendo, participando afuera y dentro de la cárcel”.

Copyright © 2016 La Crónica de Hoy .