El México urbano de esos muy tempranos setenta era pop, como pop era el estampado de los pantalones Topeka, para hombre o para mujer, de los más demandados entre la gente joven; pop, con flores y colores vibrantes era el emblema del Taconazo Popis, uno de los negocios zapateros de la capital, fundados por inmigrantes, que con mucha visión comercial se habían subido al tren del diseño más in. Pop era la publicidad de la programación del Canal 5, desde la elefanta Maya hasta Mi Bella Genio. Estar “in”, estar en onda, era usar ropa de estampados peculiares, prendas de “planchado permanente”, que, aun cuando ya llevaban un rato en el mercado mexicano, en los primeros años de la década eran sinónimo de practicidad, de —una vez más— libertad.

Son los años de las telas sintéticas; mucho nylon y mucha terlenka; de zapatos masculinos y femeninos de puntera y tacones anchos y pla-ta-for-ma. Sí, también para los señores. ¿La mini? La mini ya está out (no le hace, se sigue usando); ahora se usa la maxi; las faldas vuelven a alargarse hasta los tobillos, y la tradicional falda a la rodilla ahora se llama “midi”.

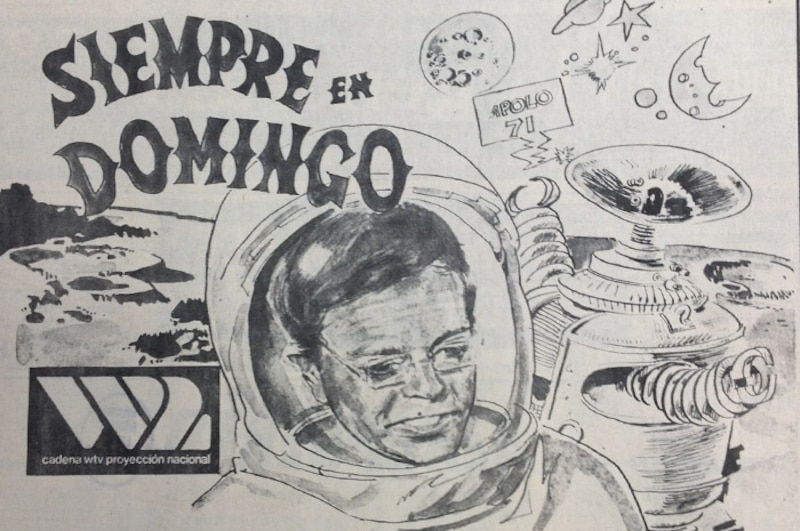

Son días en los que hay contrastes que pintan a México de cuerpo entero: las muchachas católicas andan con sus faldas y vestidos largo mini, pero si van a misa, aún usan el velo indispensable para entrar a las iglesias. Hot pants —es decir, shorts de moda, para regocijo el público masculino—, pestañas postizas, pelucas con altos peinados. Cabellos sueltos, más pestañas postizas y ¡pelucas!, una moda impulsada por una muchacha irlandesa, nacida en Singapur, que llevaba varios años metida en la vida artístico-cultural de México, y que había estado involucrada en el frustrado montaje de Hair: Pixie Hopkin. No había manera de no enterarse de las pelucas de Pixie, porque se anunciaban en Siempre en Domingo, y sus escaparates en la Zona Rosa eran muestrarios de objetos de deseo, perfumados con aroma de la laca para el pelo, que era un indispensable para cualquier mujer que iba a la moda.

En el peor de los casos, para agenciarse todas aquellas encantadoras chucherías, ahí estaban esas invenciones recientes del sistema bancario, que eran toda una novedad y que se iban a incrustar en el modo de vivir del mexicano en lo que es, hasta la fecha, un romance tormentoso: las tarjetas de crédito.

De Misterio a la Orden a las Aventuras en el año 5 mil, las “caricaturas”, las animaciones, eran un producto consumido exclusivamente por los niños de la casa.

Con una población urbana completamente adaptada y convertida en cliente fija de la industria televisiva, los que vivieron su infancia en esos años, arrancaban su tarde con Caricatulandia, conducido por uno de esos payasos entrañables, Bozo, de redonda nariz y traje con olanes en mangas y tobillos. Él era el anfitrión de El Coyote y el Correcaminos, de los Fantasmas del Espacio y del Inspector Ardilla. Como los chicos tenían cuerda para rato, seguía el Festivalazo, con los Hardy Boys, el Robot Gigante y ¡más caricaturas! La Tortuga D’Artagnan, Leoncio el León y El Lagarto Juancho. Si a alguien le quedaba alguna duda de que en esos días el mundo era pop, solamente había que esperar hasta que dieran las seis y media de la tarde para ver a Batman bailar go-go —expresión todavía en boga— y combatir a villanos que hoy, a la distancia parecen sumamente tiernos, como tierno resulta ahora ese hombre murciélago, un tanto fársico, que encarnaba Adam West. Cualquiera que tuviera gana de aventuras podía quedarse el resto de la noche en el Canal 5 para ver El Agente de Cipol, Los Vengadores, Misión Imposible y El Gran Chaparral.

Los adultos ya tenían también sus hábitos televisivos bien establecidos: entre los canales 2 y 4 de Telesistema Mexicano, y el 8 y el 13 de reciente creación, la vida transcurría entre cuestiones útiles para la vida diaria, como Chepina y su menú Pando —Pando era una marca de conservas y enlatados muy en boga entonces—, y luego, encarreradas, las señoras de la casa podían tomar su tejido y seguir la tertulia televisiva que una habilidosa conductora, Hermila Barragán, bien provista de su estambre Gato, llevaba hasta terminar alguna coqueta prenda. Como la década anterior, la gente se entretenía e ingería docenas de anuncios de las más variadas chucherías, desde colchones hasta aceite para cocinar, en el Club del Hogar, con Danielito Pérez Arcaraz y el incorregible Madaleno.

Como había quedado demostrado en la década anterior, esa parte telenovelera y sentimental de los mexicanos había generado ya una sólida programación: historias para llorar, para emocionarse, para deprimirse o para alegrarse: arrancarse en cadenita con Historia de un amor, luego con La Gata y después con La Cruz de Marisa Cruces. El momento cumbre llegaba con Simplemente María, que había hecho de los actores peruanos Saby Camalich y Ricardo Blume estrellas consentidas. En esos primeros meses de la década, el Canal 2 presumía a su estrella invitada, la marioneta italiana Topo Gigio, que haciendo mancuerna con el argentino Raúl Astor, hacían el divertimento nocturno de los chiquillos antes de irse a dormir. Los lunes, el 2 le ganaba a todo mundo, transmitiendo entre 10 y 11 de la noche, una serie que se hizo legendaria: Cosa Juzgada.

Mas los nuevos canales competían, y competían bien: el Canal 8 tenía El Club de Shory, conducido por un larguirucho Rubén Aguirre, aún no conocido como el Profesor Jirafales, y en materia de telenovelas, Natacha, con una muy jovencita Ofelia Medina y su galán, Gustavo Rojo. El Canal 13 se defendía muy bien con Astroboy, Los Thunderbirds, Dick van Dyke, Alfred Hitchcock y la Dimensión Desconocida. Y no uno, sino varios noticieros, con los cuales el país se enteraría de grandes cosas.

Los espacios de la vida doméstica también cambiaban. Las grandes promociones inmobiliarias iban hacia arriba, en sentido literal: Lo de moda en el sur era conseguir, por 16 mil pesos de enganche, un departamento en la Villa Olímpica, y en la colonia Doctores, donde estuvo el conjunto de casas que el legendario empresario Ernesto Pugibet construyó para los obreros de El Buen Tono, se construyó una unidad habitacional de cómodos dúplex y altas torres que prometían a sus compradores una vida larga y confortable: los publicistas las llamaban “Soldominios”: era la vivienda en régimen condominal, que empezaba a convertirse en uno de los rasgos característicos de las ciudades mexicanas, que se harían más grandes y se poblarían notoriamente.

Copyright © 2019 La Crónica de Hoy .