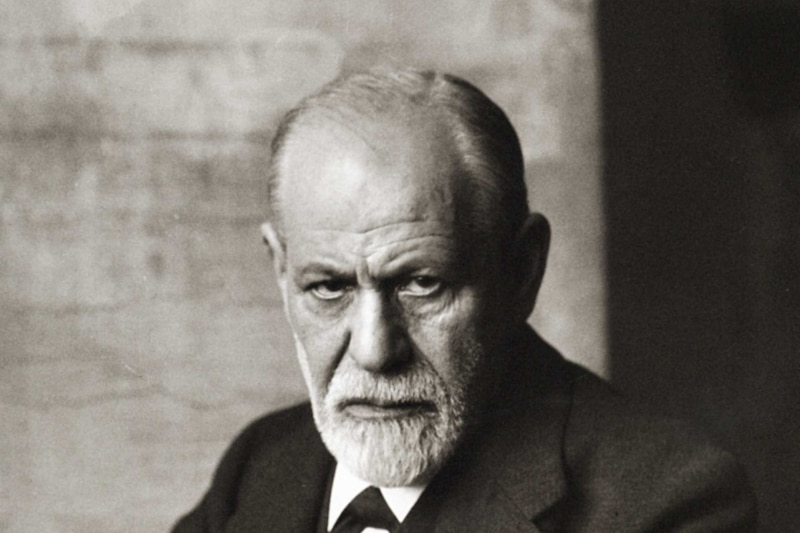

“El inconsciente es el verdadero universo psíquico; como el lado oculto de la luna, no lo vemos, pero está ahí, influyendo en todo.” — S. Freud

Una tarde de invierno, en su escritorio de Viena, Freud observaba cómo el humo de su puro dibujaba espirales lentas en el aire. Afuera, la nieve caía en silencio. En el papel frente a él, una sola pregunta: “¿Qué quiere un hombre de verdad?” No buscaba una respuesta inmediata. Buscaba, como siempre, una grieta en la superficie de la mente, un camino hacia lo que no se dice.

Freud no nació genio. Nació en 1856 en Freiberg, en el seno de una familia judía pobre. La suya fue una infancia marcada por el desarraigo —mudanza a Viena a los cuatro años— y por un vínculo estrecho con su madre Amalia, cuya presencia intensa y devota lo llevó a interesarse tempranamente por los afectos, los deseos, las sombras. Esa niñez, lejos de ser idealizada, se convirtió en terreno de excavación: el lugar donde se siembran los temores, las pulsiones, las heridas que arrastramos en silencio.

Años después, ya médico, buscó comprender el alma con herramientas de ciencia y metáfora. En un tiempo en que la mente aún era dominio de teólogos y filósofos, él decidió explorarla como quien ausculta un cuerpo. Pero sus primeros pasos no fueron infalibles: experimentó con la cocaína como estimulante y analgésico, entusiasmado por sus efectos… hasta que la adicción y las consecuencias le mostraron sus límites. Fue su primer tropiezo ético, uno de muchos.

Junto al médico Josef Breuer exploró los laberintos del trauma en el célebre “caso Anna O.”, donde nació la idea de la “cura por la palabra”. Pero el desacuerdo sobre el origen de los síntomas provocó la ruptura. Freud siguió solo, enfrentando una profunda crisis personal que lo llevó al autoanálisis: noche tras noche, desmenuzando sueños, recuerdos y temores. De ese proceso íntimo surgieron teorías que aún hoy incomodan: que el yo no manda, que el deseo no obedece, que los sueños son cartas del inconsciente.

Fue entonces cuando Freud abrió el reloj de nuestra psique y nos mostró sus piezas: el ello, impulsivo y voraz; el yo, mediador incierto; el superyó, juez implacable. Revolucionó no sólo la medicina, sino el arte, la literatura, la forma en que nos narramos.

En 1910 fundó la Asociación Psicoanalítica Internacional. Su obra atrajo seguidores entusiastas, pero también divisiones internas. La más famosa, la ruptura con Carl Gustav Jung, se selló en 1912: Freud defendía la libido como fuerza sexual, Jung la veía como energía más amplia. Fue una escisión dolorosa, pero también necesaria.

Freud no fue un santo ni un sabio absoluto. Fue un hombre asediado por preguntas, temores, obsesiones. Un científico que convivió con su propio cáncer, su temor a la muerte, su escepticismo religioso, y que encontró en el teatro y en la escritura un modo de seguir respirando. Nunca dejó de escribir. Incluso en el exilio.

Cuando los nazis quemaron sus libros, Freud supo que su hora en Viena había terminado. En 1938, con ayuda de amigos y a pesar del dolor, partió a Londres. Pero no todos pudieron huir: cuatro de sus hermanas fueron asesinadas en campos de concentración. Muchos le juzgaron por ello, sin saber el cáncer terminal que padecía. Freud cruzó la frontera con vida, pero acaso con el alma fracturada.

Murió en 1939, en silencio, como el humo que una vez lo acompañó en sus tardes de reflexión. Pero su legado sigue ahí, incómodo y vital: nos enseñó que conocerse duele, pero también libera. Que detrás de un lapsus hay una verdad, y que los sueños no son absurdos: son mensajes cifrados que nos recuerdan lo que fuimos, lo que tememos, lo que todavía buscamos.

Freud no nos dio todas las respuestas. Nos dio algo más valioso: las preguntas correctas.