Bajo la palabra “ciencia”, cuya raíz significa “conocimiento”, se esconden dos conceptos diferentes. Por un lado, es un proceso eficiente de obtención de conocimiento (el método científico), y por el otro, es el conocimiento mismo. Cada uno tiene un valor intrínseco; no solo es valioso el conocimiento, sino también el mecanismo para obtener más.

El científico goza de una autoridad inherente en la sociedad, acompañada de una expectativa de generación de bienestar. Esta percepción es manipulada todo el tiempo; los medios nos venden productos argumentando que la ciencia ha comprobado sus beneficios, y los aspirantes a gobernar prometen apoyar más a la ciencia, frecuentemente sin cumplirlo, dando así una imagen políticamente redituable de progresismo.

En el discurso progresista, casi siempre encontramos el concepto de ciencia amarrado al de tecnología y/o de desarrollo y/o de educación y/o innovación. Un argumento recurrente a favor de invertir en ciencia es generar conocimiento necesario para resolver problemas. Pero es innegable que el conocimiento para solucionar muchos de nuestros problemas ya existe, y no se aprovecha; los casos son incontables.

El crecimiento económico, por ejemplo, requiere de un incremento proporcional en energía disponible, y de recursos naturales en general. Nuestra energía disponible existe principalmente en forma de petróleo, carbón y gas natural. Estos y otros recursos naturales son finitos, no renovables, se sabe que se agotarán pronto, y estamos lejos de sustituir la demanda por otras alternativas. Aun así, las estrategias económicas en todo el mundo están enfocadas en el crecimiento porcentual (exponencial) del PIB, sin ningún viso de cambiar el paradigma. Lo preocupante no debería ser si vamos a crecer o no este año, sino que crecer, para lo cual la energía está por acabarse, sea la medida de salud económica aceptada por todos. La física y las matemáticas que aprendemos en la escuela básica bastan para concluir que el modelo económico que sigue prácticamente todo el planeta es un salto al vacío.

No solo hay mucho conocimiento añejo y desperdiciado, sino que actualmente se produce más conocimiento que nunca: cada día se publican más de 10,000 artículos científicos y patentes1. Es un reto para los científicos digerir este torrente, mucho más para divulgadores o tomadores de decisiones. El conocimiento publicado en cualquier parte es accesible hoy a todo el mundo, pero digerir conocimiento científico nuevo toma tiempo, aún con voluntad de aprovecharlo.

Si hay tanto conocimiento generado, con soluciones propuestas, pero sin aplicar para gran parte de nuestros problemas, y tanto conocimiento más se sigue generando a una tasa imposible de absorber, ¿porqué generar más científicos y más conocimiento?

La razón más citada es que hay problemas aún sin solución, y seguirán surgiendo nuevos problemas. Si no surgen por sí solos nos encargaremos de crearlos. El calentamiento global, por ejemplo, es un problema en que nos metimos, y nos seguimos metiendo, a pesar de las advertencias de científicos hace más de medio siglo; pero ahora demanda soluciones.

Otra razón para seguir generando conocimiento es que invertir en ciencia es económicamente redituable. Los debates alrededor de cuántos recursos públicos asignar a ciencia son cotidianos en todo el mundo. Sin embargo, son pocos los estudios económicos que analizan la rentabilidad de la ciencia, y quienes toman las decisiones rara vez los conocen. Se estima que las ganancias netas de invertir en ciencia son entre 20 y 50%; es decir que por cada peso o dólar invertido, además de recuperarlo, se ganan de 20 a 50 centavos2. Pero estas ganancias no son de corto plazo, por lo que no suelen ser políticamente redituables, y los métodos para evaluarlas son complicados, pues se generan no solo mediante el conocimiento encontrado, sino de manera indirecta al generar empleos o demandar servicios. En salud pública, por ejemplo, se sabe que le prevención es mucho más barata que la atención a padecimientos como la diabetes, pero aun así no suele invertirse suficiente en prevención3.

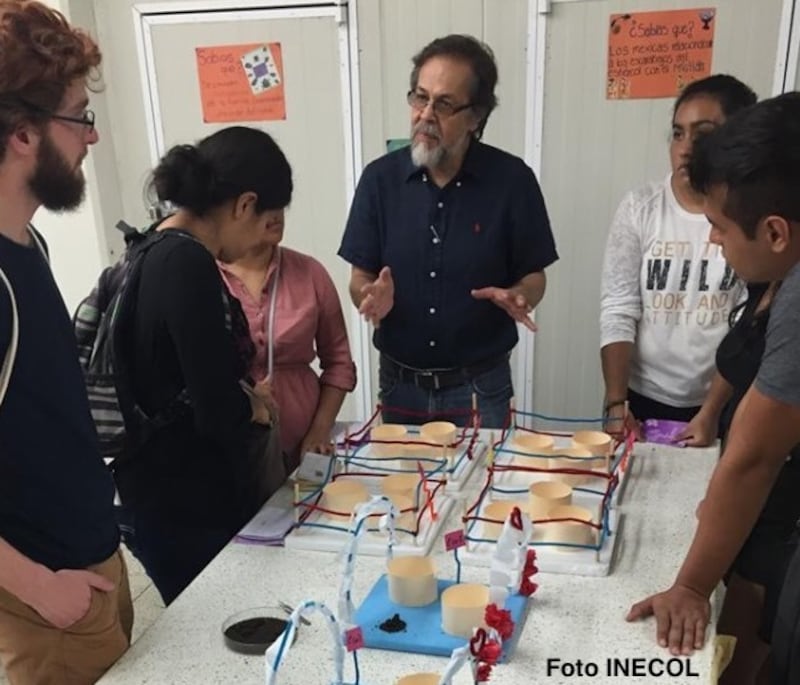

Probablemente la razón más importante, pero menos mencionada y valorada para invertir en ciencia es el papel de los científicos como guías en su comunidad de una forma eficiente de generar conocimiento. No solo los artistas profesionales pueden crear arte; todos podemos cantar, bailar o pintar, y hacerlo muy bien. De igual forma, no solo un científico profesional puede obtener conocimiento mediante la observación, análisis y experimentación; todos los ciudadanos pueden hacerlo con la orientación adecuada.

Si cada vez más científicos se involucran en esfuerzos de ciencia ciudadana4 y la ciencia abierta5 entre las personas que los rodean promoviendo un abordaje crítico, riguroso y creativo de los retos y problemas cotidianos, todos ganaremos a su alrededor, y mucho. En lugar de que los científicos tengan que identificar los problemas de una comunidad, que quizás no sea la suya, para luego tratar de generar soluciones, pueden orientar a su propia comunidad para generar conocimiento científico por sí misma, y con eso hacer más eficiente la solución no solo de grandes problemas, sino también de los problemas de la vida cotidiana.

Por si fuera poco, al igual que el arte, el conocimiento produce placer a quién lo genera, a quien lo transmite, y a quien lo recibe.