Situación de los suelos en México y el rastrojo de maíz

La situación de los suelos es crítica en el mundo, solo en México se estima que más de la mitad tiene algún grado de degradación: se encuentran erosionados, compactados, contaminados y… “hasta salados” o con algún otro problema (1). Esto tiene numerosas consecuencias, entre las que destaca la pérdida de fertilidad; lo cual, afecta a la agricultura - paradójicamente, una actividad que degrada el suelo en su modelo extensivo -, y por rebote, a nuestra soberanía alimentaria. Todo esto suena terrible; sin embargo, la clave de su recuperación podría estar en la hoja de tu tamal o el olote de tu esquite, que también forman parte de los residuos de cosecha del maíz, conocidos como rastrojo, esquilmos, bagazo, tlazole, tlazollio simplemente caña de maíz.

El rastrojo de maíz generalmente consiste en las cañas (tallo), espigas (inflorescencias masculinas), los oloteso mazorcas (inflorescencias femeninas) y el totomoxtle (hojas o brácteas que cubren la mazorca) que quedan después de la cosecha de los granos del maíz; estos son residuos orgánicos constituidos en un alto porcentaje por celulosa (una molécula muy grande), lo que se traduce en un tipo de residuo muy resistente (o recalcitrante) (2). Si bien no se tiene un número exacto y los rendimientos dependen del tipo de maíz que se cultive (ej. si es híbrido o criollo), además de las condiciones ambientales en donde se cultivan, generalmente se considera que el rastrojo representa el 50% de la biomasa aérea del maíz (3) y se estima que en México se producen aproximadamente 21-25 millones de toneladas de rastrojo de maíz (4). Este es aprovechado de diversas maneras por los productores: como forraje (principalmente), cobertura de suelos (mantillo), el totomoxtle – totomostle, totomochtle, totomochtli o totomoite - se vende para cocinar tamales; incluso tiene cada vez más demanda para el cultivo de hongos comestibles, biocombustibles y artesanías; y un pequeño porcentaje, directamente se quema (5,6). Otra opción de aprovechamiento, sobre todo para el olote que queda tras tu esquite, es la producción de biocarbón o biochar (Figura 1).

El carbón vivo… digo, el biocarbón

El biocarbón (o biochar en inglés) es un producto rico en carbón obtenido al someter a altas temperaturas - desde 400 a 700 ºC - materia orgánica en un ambiente limitado o ausente de oxígeno (7, 8). A este proceso de calentamiento sin oxígeno se le denomina pirólisis; puede ser lenta, rápida o ultrarápida (8). Y se puede hacer con numerosos materiales orgánicos: residuos de la cosecha del maíz, de trigo, viruta y aserrín de diferentes maderas, cascarilla de café, arroz, etc.; y de animales, como son los huesos, cascarones de huevos y estiércol de vaca, entre otros (7, 8). Siempre y cuando estén relativamente secos; aunque esto se puede solucionar con una buena oreada.

Entonces, ¿el biocarbón es lo mismo que la leña que queda al final después de asar un elote? ¡No!, la diferencia está en el proceso de producción y su aplicación. El biochar se obtiene a mayor temperatura que el carbón vegetal; se puede obtener en horas, mientras que el carbón vegetal se produce en días; y el biochar es destinado para uso agrícola (8). Todo esto afecta directamente en sus propiedades: el biochar se caracteriza por ser un material muy poroso, con una gran área superficial y alto contenido de minerales (9). Es importante mencionar que las características físicas y químicas del biochar pueden variar ampliamente, ya que dependen de diversos factores: la composición de la materia orgánica (rastrojos); la temperatura y tiempo de la pirólisis (8, 9).

Recuperación de propiedades del suelo

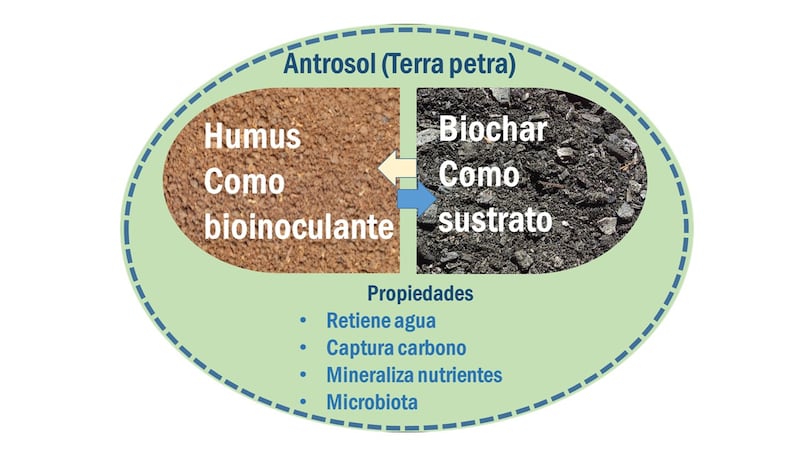

Gracias a sus propiedades, el biochar se ha posicionado como un material que podría ser clave para la recuperación a largo plazo de suelos degradados: específicamente, su aplicación junto con biofertilizantes (ej. vermicomposta o humus de lombriz). Se ha reportado que puede mejorar la retención de agua y nutrientes (incluso administrar su suministro); mejorar la estructura del suelo; incrementar la cantidad de microorganismos benéficos; reducir la biodisponibilidad de distintos agentes contaminantes (ej. metales pesados); entre otros posibles beneficios. Al final, todo esto se puede traducir en cultivos con mayor calidad y mayor resiliencia (7, 8, 9). Y como pilón o coitán, su aplicación implica la introducción de carbono estable en el suelo, lo cual nunca sobra, ya que el cambio climático igual está a la orden del día. Aún se necesitan más estudios para conocer el alcance y los riesgos que puede tener la aplicación de biochar en el suelo; sin embargo, los resultados que se tienen hasta ahora son alentadores (Figura 2).

Una necesidad más que una alternativa

Estamos degradando los suelos a un ritmo tristemente veloz. La situación con el maíz es crítica en México, y no solo es respecto a la degradación de los suelos donde se cultiva, actualmente estamos enfrentando la coyuntura sobre soberanía alimentaria. Por ello, en centros de investigación como el INECOL se estudian alternativas como la producción de biochar, que tengan como objetivo recuperar la salud de nuestros suelos. Es momento de regresar al suelo parte de lo que le hemos quitado: al final, “La tierra nos da lo que le demos”. Y bueno, podemos estar de acuerdo en algo: nuestros residuos orgánicos también son muy valiosos.

Fuentes de consulta:

- FAO (2025) Restaurar la tierra, generar oportunidades. En Naciones Unidas en México.

- Ruan et al. (2019). Integrated Processing Technologies for Food and Agricultural By-Products (pp. 59-72). Academic Press.

- Tollenaar et al. (2006). Agronomy Journal, 98:930-937.

- Representación AGRICULTURA Chiapas (2019). En: https://www.gob.mx/agricultura%7Cchiapas/articulos/promueven-la-produccion-sustentable-de-alimentos-a-traves-del-manejo-de-residuos-de-cultivos-146120.

- Salinas-Vargas et al. (2022). Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 13(8), 1481–1488.

- Fonteyne, S. (2019). El rastrojo: ¿basura o tesoro? En CIMMYT | IDP.

- Pérez-Cabrera et al. (2021). Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 12(4), 713–725.

- Escalante et al. (2016). Terra Latinoamericana, 34: 367-382.

- Wang et al. (2023). Encyclopedia of Soils in the Environment (2 ed., Vol. 3, pp. 414-423). Elsevier.

1Red de Manejo Biotecnológico de Recursos

2Red de Estudios Moleculares Avanzados (REMAv)

3Red de Ambiente y Sustentabilidad

4Investigadora por México-SECIHTI, Instituto de Ecología A.C. (INECOL)