De José Joaquín Fernández de Lizardi hasta Guillermo Prieto; del barón de Humboldt al embajador Poinsett, pasando por la marquesa Calderón de la Barca, no hay viajero, cronista o simple observador que no haya reparado, en algún momento del siglo XIX, en alguno de esos peculiares personajes: pobres, los más pobres; sin casa, sin familia y en el mejor de los casos, con perro que les ladra y con los que comparten correrías y el pedacito de suelo empedrado que cada noche se convertía, por unas horas, en lecho y hogar.

Eran los léperos el escalón más bajo en la pirámide social de la Nueva España, convertida en la jovencísima república mexicana. Su (mala) fama y sus pésimas referencias los hicieron una presencia indeseable pero inevitable cada vez que se miraba a ese mundo, donde no habitaban los intelectuales y los políticos; a esos barrios donde los buenos y malos modos forjados a través de los 300 años de vida virreinal eran la comidilla cotidiana y donde la miseria sentaba sus reales.

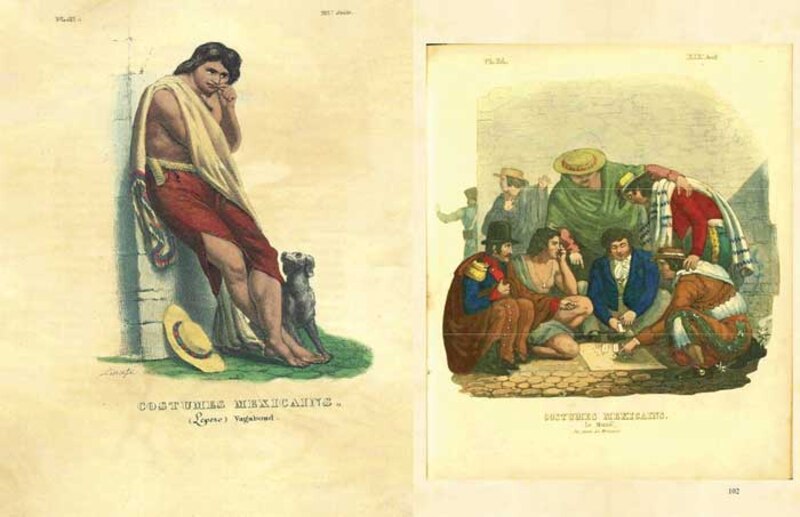

Pero al mismo tiempo, los léperos eran uno de esos “tipos populares” a los que los mexicanos cultos del siglo XIX eran tan aficionados a retratar: eran pueblo, eran chusma, eran el peladaje; aquellos que no tenían oficio ni beneficio, y que para ganarse el pan recurrían a las ocupaciones más humildes; cargadores, peones y albañiles de la más baja categoría.

En general, el lépero era el hombre pobre en las ciudades, en las minas, en los obrajes. Entraban en esa categoría muchos de los novohispanos a los que se englobaba en el concepto de “castas”, producto de los muy variados mestizajes que se dieron en estas tierras. Son léperos los lobos, los chinos, los zambos, los tornatrás y varias categorías más. Son desposeídos y apelan a su ingenio y a su instinto para sobrevivir, de ahí que resulte que el lépero es, como lo recuerdan algunas acepciones aún vigentes en países de Centro y Sudamérica, “perspicaz y astuto”.

No le quedaba de otra, si es que quería irla pasando a fuerza de ingenio. Eso explica que, a la hora de describirlos, muchos de los que escribieron acerca de los léperos, los describan como revoltosos, como borrachos y jugadores, como amigos de enredarse en trifulcas y de mezclarse con raterillos y maleantes. Y a la larga, adquirir alguno de estos hábitos. Por asociación, el conjunto de tan edificantes conductas implicaba en el perfil del lépero la mala costumbre de ser insolente, de ser majadero, de proferir majaderías y peladeces (propias de los pelados), rasgo que, al correr de los años y al remontar los cambios de siglo, es el que aún sobrevive en el habla popular.

Uno de los rasgos que caracterizan al lépero a lo largo del siglo XIX es su desinterés por el trabajo. Es ocioso, porque sabe hacer muy poco y nunca pisó una escuela de primeras letras; es ocioso porque prefiere recurrir a sus mañas y trampas para llevarse algo a la boca o conseguirse un trago de aguardiente. Los ilustrados, los prósperos, los trabajadores honrados le reprochan, antes que otra cosa, su indisciplina y su tendencia a la vagancia. Un testimonio de 1852, escrito por un inglés apellidado Mason y que circuló con el título de Pictures of Life in México, habla de “las tribus de vagos de ambos sexos, llamados léperos, de apariencia sucia y vil en extremo, son, al mismo tiempo, mendigos, jugadores y ladrones”.

Y es que había léperos definitivamente impresentables. Los más pobres transitaron por la Nueva España vestidos apenas con un taparrabo y una manta. No faltaban los que ni a taparrabo llegaban y de un sarape hacían vestimenta, abrigo y casa.

Se sabía, a lo largo de todo el siglo XIX que eran, de entre las malas compañías, la peor. Fernández de Lizardi recuerda que los léperos solían juntarse con otros igual de desocupados, o exsoldados igual de escasos fondos, en algo que se conocía popularmente como “el montecito”, que no era otra cosa que la acción de juntarse, en cualquier rincón de la vía pública, a practicar diversos juegos de azar, con la esperanza de sacar unos pocos tlacos (piezas que pasaban por moneda), o algunos reales con los cuales asegurar la sobrevivencia de cada día. El problema residía en que “los del montecito” solían convertirse en grupos de timadores, siempre a la caza del ingenuo o del fanfarrón que creían que podrían hacerse de algún dinerito sentándose a jugar con tan ilustre compañía.

Acaso en esa peculiar ternura con que el poeta Prieto veía a estos desposeídos, había una cierta identificación: en sus años de miseria y desamparo, no es raro que en algún momento, el escritor que llegaría a ministro de Hacienda se mirara a sí mismo en alguno de aquellos desharrapados. En sus Canciones, los léperos de Prieto dicen que no les interesan los amores con esas estiradas que usan zapatos; ellos se contentan con una china —mujer del pueblo— humilde, de pie pequeño y limpio, aunque ande descalza y a quien, lo menos que le dice, es “calandria cantadodra”.

Pero Prieto insiste: el lépero es de buenos sentimientos. Al menos en dos ocasiones, como corresponde a un honesto ciudadano del México liberal y republicano, le ofrece matrimonio civil a su china, e, incluso, en una ocasión lo hace para cumplir como se debe, y hacer de sus amores un matrimonio como manda la ley y para que su bebé, llamado José María, tenga un nombre. No en balde, los poemas estaban motivados por lo que desde los mejores tiempos de Guillermo Prieto se conocía como la Musa Callejera.

La gran plaza se llenó, como las calles de San Francisco y Plateros para ver pasar a los gringos. Los que lo vivieron, aseguraron que la muchedumbre vibraba y se agitaba como las olas de un mar embravecido. Y en algún momento, estalló la última batalla: los habitantes de los barrios más miserables de la capital, entre ellos cientos de léperos, decidieron que no iban a rendirse sin pelear.

Y estalló el motín. En algunos rumbos de la ciudad, como el barrio de Tarasquillo, frente a la Alameda, se peleó casa por casa, callejuela por callejuela. Barrios que hoy son apenas nombres de callejuelas, placitas perdidas en el barullo de la megalópolis, fueron los escenarios en los que los léperos pelearon al lado de artesanos y empleados humildes, defendiendo a su patria, a su ciudad. No en balde el dibujante alemán Carl Nebel, que retrató aquellos días, nos dejó una escena singular: mientras las tropas estadunidenses van adueñándose del Zócalo, en un rincón de la escena, un lépero, embozado en su sarape, se inclina y recoge del piso una piedra, con la que iniciará la batalla.

Copyright © 2018 La Crónica de Hoy .