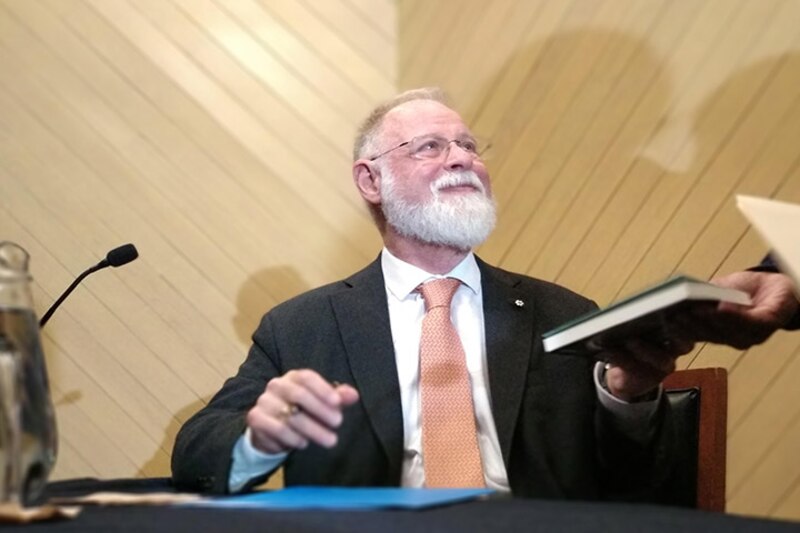

Traducción es el nombre que usamos para designar el acto más íntimo de lectura. Leer es traducir materialmente la realidad del mundo en nuestra propia y sentida realidad, señaló Alberto Manguel en la conferencia El lector secreto: elogio del traductor ¡Qué pena que no podamos vernos esta vez!, impartida en la Biblioteca Nacional en el marco de la Feria Internacional de Libro Universitario (Filuni).

“Recientes estudios señalan que la zona de nuestro cerebro que organiza la recepción de texto es la misma que nos permite discernir formas y distancias. Es decir, leer, desde un punto de vista fisiológico, es traducir la forma física del Universo en representaciones imaginarias y espaciales”.

Los filósofos y la experiencia, explicó, nos han enseñado que dos cosas idénticas no pueden existir en este mundo. Una traducción nunca podrá ser el calco fiel del original, pero a mí, como traductor ocasional y constante lector de traducciones, no me basta.

Tanto en el caso del escritor como en el de traductor, todo texto tiene su origen en otro u otros textos, nadie escribe desde el vacío. “Escritores y traductores componen ya sea capítulos de una obra anónima infinita o nuevas capas del mismo palimpsesto”.

“Al igual que una traducción necesita un original para existir, la comedia de Dante no existiría sin La Eneida, El Quijote sin El Amadís, Hamlet sin Las crónicas de Saxo Gramático; Madame Bobary sin Insulto policial. Tan fuerte es este sentimiento de ser sólo un eslabón en la cadena literaria, que cuando un ancestro no puede ser identificado claramente, el escritor suele inventarse una fuente para dar alcurnia a su texto o para distraer o ejercitar al lector”.

Borges, recordó, decía que los traductores no deben ser literales. Señaló que el error consiste en que no se tiene en cuenta que cada idioma es un modo de sentir o de percibir el Universo. No obstante, dice Alberto Manguel, la tarea del traductor no es apreciada porque cuanto tomamos conciencia de que lo que estamos leyendo es una traducción, ya no lo juzgamos de la misma manera. “Su identidad nos parece ahora usurpada y sus virtudes o defectos, no son características intrínsecas del texto, sino imitaciones, disfraces, aproximaciones a algo que no conocemos y deseamos conocer”.

“La noción de traducción como una impostura ya no es admisible”. Ya no se traduce en el sentido medieval de translatio en la que se trasportaba algo de un lugar a otro; sino en el sentido de revelation que propone San Gerónimo, el acto de dar a conocer las palabras para un lector en otro idioma sin sacrificar su misterio”.

Para San Gerónimo, agregó, no puede sólo traducirse la integralidad semántica de un texto, sino que ésta no debe ser traducida. “Sólo las traducciones mediocres revelan todo o casi todo del texto original, cada secuencia de palabras, cada coma, cada vocablo”.

Por ello, explicó, las obras maestras son, en gran parte, misteriosas. No dan explicaciones de todo ni rinden cuenta de sus propósitos y las seguimos leyendo porque siempre dejan algo más por descubrir, esas zonas de sombras deben existir también en las buenas traducciones.

“Un traductor que conoce su oficio sabe más sobre la obra que traduce que su propio autor, pero su misión no es exponer a la luz esos misteriosos engranajes, sino asumirlos como secreto poniendo en otras palabras lo que parece decir y conservando implícitamente lo que tienen de indecible”.

Los problemas de un traductor no son distintos a los que enfrenta un creador literario, señaló. “La visión del texto futuro que tiene el escritor antes de escribir es comparable a la lectura que hace un traductor del original antes de ponerse a escribir.

“Todo escritor conoce la brecha que separa su visión de la obra por escribir y la evidencia de la obra una vez escrita; sabe cómo las palabras que en el momento de la inspiración son claras y exactas, se empañan y tartamudean al llegar a la página. Por su parte. el traductor se encuentra con una obra en la que ya está todo, compuesto, coherente, singular, con sus faltas, a veces perdonables, y sus hallazgos, a veces felices, esperando en cada caso cobrar vida material en las palabras de su artesano y sabiendo que pocas, muy pocas veces, alcanzará la condición de sombra del texto primordial, soñado o impreso”.

Los estudiosos medievales, empezando por San Agustín, puntualizó, exigían del traductor un elemento que llamaban caritas, que traducimos incorrectamente como caridad. Lo que ellos querían decir era: Cuidado de lo esencial, profundo entendimiento amoroso, consideración por el bienestar del otro, respeto por el sentido de sus palabras y severa atención a su voz. “Nuestros antepasados querían ser traducidos después del último sueño con la misma caritas que empleaban en la traducción de sus amados textos”.

Copyright © 2019 La Crónica de Hoy .