La historia sirve, en su término ambiguo, para denotar acontecimientos y dar un testimonio del pasado. Lévi-Strauss dijo que «la historia es un conjunto discontinuo formado de dominios históricos, cada uno de los cuales posee una frecuencia propia». La historia de un hecho es una explicación suficiente de ese algo, de tal modo que el historiador se puede dar cuenta de los valores de un hecho descubriendo sus orígenes.

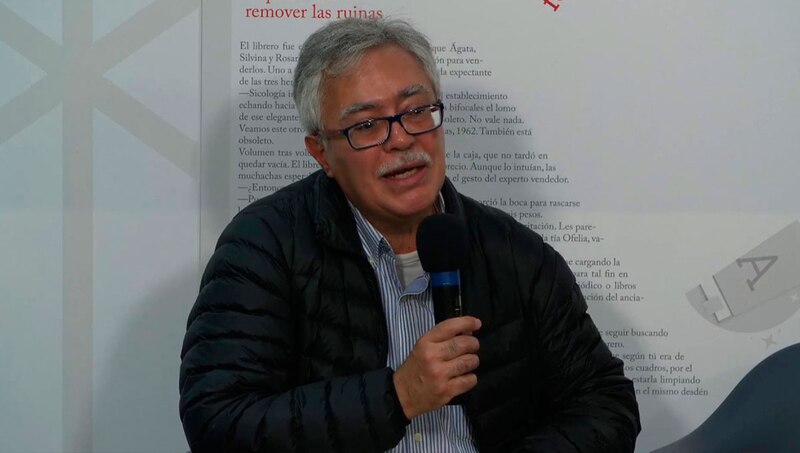

En su libro Bernal Díaz del Castillo: verdad romancesca y verdad historiográfica, el historiador e investigador Alfonso Mendiola nos sitúa en una época en que la cuestión de las crónicas de la Conquista y el desarrollo histórico de su lectura en diversas etapas aparece como la preocupación central del texto.

Por otra parte, el libro aborda el origen de la modernidad en el México antiguo, sitio en que se inicia un cambio en la emergencia del Nuevo Mundo: «La intención fundamental que se ha perseguido en esta investigación es la de reintegrar la historia verdadera a su mundo originario. Este propósito tiene como razón última delimitar cuál es el uso que los historiadores pueden dar a la crónica de Bernal en sus estudios sobre la conquista de la América española. Es decir, si reintegramos la relación de Bernal al sistema comunicativo al que pertenece, el de los siglos xvi y xvii, sabremos desde dónde nos habla, de qué nos habla y a quién se dirige como interlocutor primario; con esto será posible precisar el tipo de información que dicha relación proporciona al historiador del siglo xx. De este modo se puede empezar a ver que lo que se quiere es historizar el acto de leer: ¿cómo se leyó la crónica de Bernal Díaz en el siglo xvii?, ¿cuál es y en qué consiste la distancia histórica que nos separa a nosotros de esa lectura inicial?, ¿qué variaciones de sentido se dan en la lectura de un libro de una época a otra?, y muchas otras preguntas que se derivan de las anteriores». Mendiola es doctor en historia y ganador del Premio Silvio Zavala (1991), y autor de los libros Introducción al análisis de fuentes y Retórica, comunicación y realidad.

—¿Cómo se entendía el concepto de historia en la Edad Media?

—Hace algunas decenas de años que la expresión Edad Media se ha vuelto para los historiadores más un estorbo que una ayuda. Y esto tiene sus causas en el sentido originario con que nació el término, pues no ha logrado desprenderse de la intención peyorativa con la cual apareció. Su sentido originario ha determinado, de una manera muy clara, la imagen que los historiadores se han hecho del periodo temporal que se le atribuye. En la actualidad los historiadores ya no pueden tener una actitud de indiferencia ante el lenguaje, pues la lingüística, en todas sus formas, ha venido a recordarnos que además de que el hombre es un ser que trabaja, también es un ser que habla. Y una de las conclusiones a las que ha llegado la lingüística es que el lenguaje no es simplemente un instrumento que se toma o se deja a voluntad, sino el horizonte básico de toda percepción humana. Para el hombre el lenguaje son sus ojos. Aún más, sin lenguaje no habría nada que pudiéramos entender como realidad histórico-social. La Ilustración nos hizo creer el mito de que éramos casi dioses —la diosa Razón— y en el presente apenas empezamos a descubrir nuestra verdadera dimensión. Y por ello, nos cuesta trabajo entender que vivimos en el lenguaje y no con el lenguaje.

—Hans-Georg Gadamer definió el concepto de la conciencia de la historia efectual, es decir, que el historiador debe reflexionar sobre el pasado y no dejarse sorprender simplemente. En este libro, ¿cómo desarrolla el método de Gadamer para no incurrir en algunos errores de la misma historia?

—Las tesis metodológicas que me han servido de guía en la elaboración del estudio son las de la teoría hermenéutica de la recepción estética, conocida como la Escuela de Constanza, la cual se postula como una continuación crítica de la neohermenéutica de Hans G. Gadamer, esencialmente en su obra Verdad y método, y la de la teoría fenomenológica de la obra de Roman Ingarden. De la obra de Gadamer se toma el concepto de conciencia de la historia efectual. Este concepto plantea lo siguiente: que toda comprensión o interpretación del pasado, en este caso de una obra literaria, se hace desde una situación histórica específica. Con lo cual se quiere destacar que el que interpreta es un ser en situación, y que esta situación es historicidad. Sí, como postula Gadamer, mi situación histórica se impone en la elección y en la comprensión del objeto estudiado, el historiador debe ser reflexivo de su horizonte para no imponérselo ingenuamente al del pasado, y de esta forma ver en el pasado una proyección de mi propio mundo.

Copyright © 2020 La Crónica de Hoy .