Sueltos andaban los diablos en 1892. Mientras en la Ciudad de México se seguían imprimiendo las hojas volantes que mantenían a la cruel Bejarano en boca y memoria de la gente de a pie, en otras partes del país que gobernaba don Porfirio se tejían densas marañas en las que el ejercicio del poder, en su expresión más ruda y vertical se mezclaba con la inconformidad, con el hambre y las sequías, y con la desesperación y la fe. Era el caldo de cultivo propicio para que muchas voces se levantaran exigiendo respeto, distancia, justicia, espacio para creer. Pero estaban tan lejos de la capital, que sus gritos y el sonido de su sangre borboteando y sus cuerpos quemándose apenas alcanzaban a escucharse.

Para ahogar a los demonios de los recuerdos atroces, que una noche sí y otra también lo atormentaban, el joven teniente Heriberto Frías bebía con desesperación. Allá, en la lejana Chihuahua, el tiempo corría más despacio, con el espacio suficiente para que aquel hombre repasara una y otra vez los sucesos en los que había participado desde octubre de 1982, cuando el Noveno Batallón de Infantería, en el que servía, después de diversos tropiezos en su carrera militar, fue enviado a poner orden, en una revuelta protagonizada por hombres tercos y resueltos que llevaban semanas resistiéndose a la mano dura del poder.

No se le olvidaba al teniente Frías los cuadros atroces que había presenciado: la violencia, la muerte, la resistencia suicida, los muertos. Aquella carga, todavía fresca, mezclada con sus tormentas particulares, y bien aderezada por el trago, pugnaba por salir de su memoria. Tal vez, esa fue la causa de que echara mano de la tinta y el papel y se pusiera a escribir.

Ignoraba aquel atormentado lo que iba a provocar con esos pequeños textos que acabaron en las páginas de un combativo periódico, opositor declarado del gobierno de Porfirio Díaz; ignoraba el hombre que esa crónica, a la que tituló breve, sencillamente “¡Tomóchic! Episodios de campaña. Relación escrita por un testigo presencial”, evitaría que el horror de la violencia descargada contra una comunidad se perdiera en el olvido. Desconocía Heriberto Frías que sus páginas se convertirían en la punta de una larga madeja que hoy permite ver los motivos que llevaron a un centenar de hombres a resistir el embate de las tropas de don Porfirio.

La historia oficial de la represión en Tomóchic, salida de las oficinas del ejército a las órdenes de Díaz achacó el único origen de aquel tumulto a la influencia de Teresa Urrea, conocida como “la Santa de Cabora”. ¿Quién era ella? Al principio de la década de 1890 se empezó a escuchar de ella, de Teresita: era hija de una sirvienta y un patrón. Había nacido en Sinaloa, y desde los 12 años vivía con su padre, Tomás Urrea, en el rancho de Cabora, en tierras sonorenses, donde se juntan los ríos Yaqui y Mayo. Poco después de establecerse en Cabora, empezó a tener ataques epilépticos, y a raíz de ellos caía en estado cataléptico. Al volver en sí, la joven Teresa aseguraba que estaba en contacto con Dios y con el espíritu Santo.

Aquella muchachita de baja estatura y pelo rojizo ejercía una poderosa atracción sobre el que la escuchaba. Empezó a hacer profecías, a traer mensajes del más allá, y a curar a los enfermos. Imponía sus manos a quienes acudían a ella en busca de salud, los untaba de un polvo rojo que sacaba de una cueva cercana al rancho de Cabora. Si bien hacía gala de un amplio conocimiento herbolario, con frecuencia tocaba a sus pacientes, y le rogaba al Gran Poder de Dios que sanara a aquellos pobres sufrientes.

El rancho de Cabora se volvió una alucinante verbena: en sus alrededores se vendía sotol, se jugaba, se comía. Para conocer a la que ya llamaban santa, viajó a Sonora el periodista Lauro Aguirre, que escribió de ella.

A partir de la “santidad” de Teresa Urrea, proliferaron nuevos personajes, predicadores y videntes, como San Damián Quijano, un chamaco de 16 años que le hablaba a los indios mayos en su lengua y les decía cosas que, según él, eran visiones de Teresa Urrea. También estaba una Santa Camila, una Santa Isabel y una Santa Agustina; se oía hablar de un San Juan, un San Luis, al que también llamaban La Luz y un San Irineo. Entre las muchas cosas que salían de la boca de Teresa Urrea y sus insólitos colegas, había frases duras contra el gobierno y contra los curas.

En torno a la Santa de Cabora se empezaron a concentrar comunidades inconformes de indios mayos y yaquis. Hubo represión militar y ataques religiosos: el obispo de Sonora, don Herculano López, denunciaba que la joven Urrea hablaba mucho y mal de las prácticas del buen cristiano y se expresaba mal del matrimonio.

La fama de la Santa de Cabora y del Gran Poder de Dios llegaba muy lejos. Por eso, a fines de 1891, una peculiar expedición-procesión armada, proveniente del poblado chihuahuense de Tomóchic, se apersonó para jurarle lealtad y ofrecerle protección por todos los días de su vida.

Tan extraña banda no podía menos que llamar la atención de las tropas que vigilaban la región. Al marcarles el alto, los tomochitecos, por toda respuesta, cortaron cartuchos. Luego, un testigo de los hechos contaría cómo ese grupo de treinta “fanáticos armados” hizo frente a cuarenta soldados federales.

El saldo, los tomochitecos mataron al capitán, al teniente y a ocho militares. ¿Ellos? Tuvieron un herido que dejaron en Cabora y al que, en represalia, el ejército porfiriano ahorcó al día siguiente del enfrentamiento. Los tomochitecos se internaron en la sierra, sin que pudieran alcanzarlos. Las fuerzas los dejaron ir, finalmente, porque había demasiados fierros en la lumbre; el incidente alborotó a los indios y comenzaron las revueltas, llevando por bandera al Gran Poder de Dios y a la Santa de Cabora, a la que en medio de la rebelión indígena fueron alejando de la zona de conflicto, hasta que se estableció del otro lado de la frontera, en El Paso, y luego en Arizona.

Sus devotos convencidos, aquellos tomochitecos que habían peregrinado para conocerla, volvían a su hogar con las llamas de la rebeldía incendiándoles el corazón.

En Tomóchic, un antiguo asentamiento de origen tarahumara y que en 1891 estaba habitado por una buena cantidad de mestizos y “criollos”, la historia de agravios era más densa y larga que el mero alboroto por los dichos de la Santa de Cabora. El pueblo toma partido en las tensiones entre la poderosa familia terrateniente Terrazas, que desafía constantemente la autoridad del gobernador del estado, y, desde luego, a la lejana autoridad del presidente Porfirio Díaz, que no había vacilado, para combatir a los Terrazas, en apoyar la llegada a la gubernatura de un minero, Lauro Carrillo.

Así surgió el conflicto: unas versiones aseguran que fue el mismísimo gobernador Carrillo, otros echan la culpa a sus hombres: el caso es que de la pequeña iglesia de Tomóchic desaparecen unos ciriales, un crucifijo de plata. Otras voces aseguran que el botín son dos pinturas, una de San Joaquín y otra de Santa Ana. Hay protestas, furia colectiva. Los bienes desaparecidos regresan a la iglesia del pueblo, pero, en adelante, los habitantes de Tomóchic no bajarán de “impíos” y de “hijos de Lucifer” al gobernador y a los hombres a su servicio. Uno de los que más alzan la voz es Cruz Chávez, uno de los líderes del pueblo, y participante de aquel viaje a Cabora para conocer a Teresa Urrea. De aquel alboroto se valdrán las autoridades para querer disfrazar sus acciones como un mitote protagonizado por un pueblo de fanáticos.

En realidad, los habitantes de Tomóchic tienen muchas quejas contra el presidente municipal; están a disgusto de las concesiones de explotación forestal y minera que se entregan a los extranjeros. El pueblo también está atravesado por pleitos internos y divisiones. Los críticos del gobierno son hermanos, Cruz y Manuel Chávez; un pariente suyo, el capitán Joaquín Chávez, está en el bando opuesto, leal a la autoridad del estado y a la de don Porfirio. Los primeros son apenas treinta familias, pobres, con tierras poco generosas. Del otro lado están los que tienen mejores tierras y son cercanos al cacique local, Reyes Domínguez.

A fines de 1891, un convoy que transporta monedas de plata para la nómina de una mina cercana, es asaltado. Lo más sencillo es echarle la culpa a los pobres que comanda Cruz Chávez. La medida de las autoridades es sacar a Tomóchic de su ruta de movimiento.

Los lugareños protestan, se sienten ofendidos. Aunque luego se prueba su inocencia, la ruta no se restablece y les arranca pequeños ingresos que obtenían al comerciar con la gente de la caravana. Como los tomochitecos insisten y se apersonan con las autoridades para recuperar ese magro beneficio, los echan con cajas destempladas y los amenazan: si siguen molestando, se van desterrados al otro extremo del país, a Yucatán o a Quintana Roo.

Pero las protestas no se apagan. Para callarlos de una buena vez, les echan encima cincuenta soldados. Pero los tomochitecos se defienden.

Ahí empieza el torbellino: Cruz Chávez y su gente acude a uno de aquellos “santos” que viven en la región: le dicen “El Santo Cristo de Chopeque”. Ése hombre, un anciano, les profetiza que el gobierno volverá a atacar y que será una revolución buena, porque algo cambiará. Les da una instrucción: ellos no deben iniciar los enfrentamientos.

Pero regresan los hombres al pueblo y se encuentran con que la casa de uno de ellos ha sido cateada. Se enfurecen, se vuelven a alborotar. Las noticias llegan hasta el gobernador Carrillo. Son unos “vagos perniciosos” los que perturban la paz. Además, se rumora que reciben apoyo de los Terrazas.

El 6 de diciembre de 1891 se da el primer enfrentamiento: el Undécimo Batallón de infantería es enviado a Tomóchic. Ganan ese primer encuentro; los rebeldes se dispersan. Por el momento, el gobernador Carrillo y Porfirio Díaz se contentan con la zarandeada a los revoltosos, pues se aproximan las elecciones y es mejor no patear el avispero. En ese paréntesis lleno de tensión, es que Cruz Chávez y su gente se va a Cabora, a conocer a Teresa Urrea.

A su vuelta, Cruz Chávez es llamado por la gente un “jefe en actitud armada en Tomóchic”. Las elecciones se realizan: los electores del pueblo que siguen a Chávez no se presentan. Es entonces el momento de poner orden, de marcarles el alto a aquellos alborotados. El general José María Rangel, jefe de la Zona Militar de Chihuahua, al mando de doscientos cincuenta soldados y cincuenta hombres de la Seguridad Pública del Estado, marcha contra ellos, y a pesar de ser muchos, son vencidos: los tomochitecos matan a 27 soldados y les hieren a muchos; les quitan armas y municiones y les hacen 51 prisioneros.

El fracaso le cuesta el grado y el puesto a Rangel. Lo sustituye el general Felipe Cruz, y a él lo sustituye Rosendo Márquez, quien marcha con mil 200 hombres y un cañón hacia Tomóchic. Allá los aguardan sus contrincantes: son ciento veinte hombres.

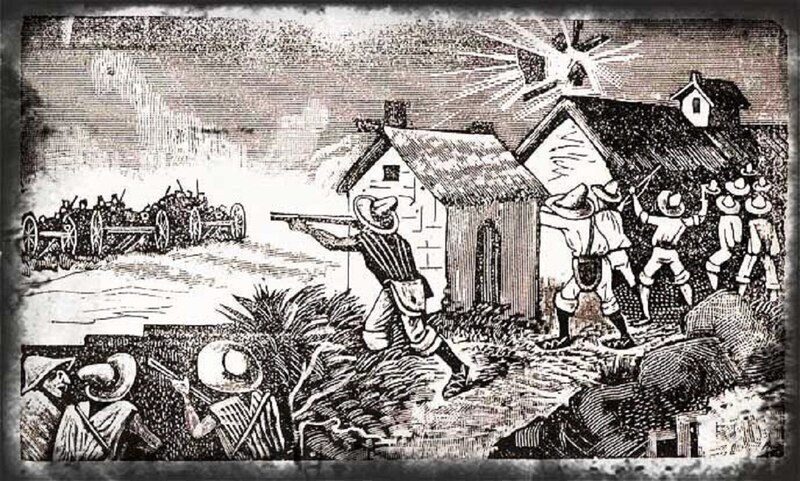

La superioridad numérica se va imponiendo, poco a poco: en una sucesión de enfrentamientos, las tropas federales queman el pueblo, arrinconan a los rebeldes en la iglesia. Les ofrecen una rendición honrosa y no tan dura, pero los tomoches, como también se les llama, sacan una bandera de combate: blanca con una cruz roja: nadie se rinde.

La respuesta es sangrienta: le pegan fuego a la iglesia, donde, además de los rebeldes, hay mujeres y niños. Quienes salen para salvar la vida, son muertos de inmediato. Cruz Chávez alcanza a correr a su casa, de donde lo sacan a tiros y fuego. De inmediato, lo aprehenden y lo fusilan. En un morral encuentran su correspondencia con la Santa de Cabora.

Todos los hombres de Tomóchic están muertos. Sobreviven 43 mujeres y 71 niños. Los rebeldes se llevaron por delante a 600 soldados. Todo es muerte y cenizas. Heriberto Frías, se queda con una imagen: “Tomóchic ardía lentamente en las tinieblas...” A Frías le duele el alma de lo que ha visto. Hasta los perros del pueblo le quiebran el corazón. Tantos muertos, señor, tantos muertos. Su batallón se queda en Chihuahua para responder a posibles nuevos levantamientos. Es así que, Frías, ascendido a teniente por su desempeño en el combate tan atroz, se pone a escribir para no ponerse a gritar.

Con la cabeza más fría, le escribe a un tipo que en la capital dirige un periódico, y le pregunta si le interesan unos relatos de Chihuahua. Le abren las puertas del periodismo y de la literatura.

EPÍLOGO EN TINTA DE PERIÓDICO

La primera versión de “Tomóchic” se publicó, por entregas, entre el 14 de marzo y el 14 de abril de 1893 en El Demócrata de la ciudad de México, periódico ciento por ciento opositor, que dirige un joven abogado, Joaquín Clausell.

Es la crónica del horror y de la muerte. Los primeros dos días, el texto está en interiores, y luego salta a la primera plana. Incomoda, incomoda muchísimo. A Frías, sospechoso porque tiene una suscripción del Demócrata que le llega hasta Chihuahua, se le procesa allá, aunque jamás logran probarle que sea autor del texto que exhibe la violencia del ejército de don Porfirio y que narra el exterminio de un pueblo.

En la capital, procesan a Clausell y a algunos miembros de la redacción. Clausell logra evadirse de la prisión y se larga del país en cuanto puede. Diez días más sobrevive el Demócrata a la publicación de Tomóchic: el periódico es cerrado, le destruyen los talleres. Pero ha dado a luz una historia que Heriberto Frías reescribirá y mejorará, y, a la vuelta de un par de años, regresará por sus fueros para seguir contando los horrores ocultos del México de don Porfirio.

Copyright © 2021 La Crónica de Hoy .