El término “transición a la democracia” comenzó a usarse con cierta familiaridad y frecuencia en México al finalizar la década de los 80´s del siglo pasado. Ya era muy utilizado en Portugal, España y en algunos países del cono sudamericano desde varios años antes, pero su circulación más amplia y no académica empezó con fuerza luego del año y fraude electoral (caída del sistema, incluída) de 1988.

No quiere decir que la transición haya empezado ese año sino que el concepto adquirió pleno sentido cuando el partido único (PRI) se dividió y por primera vez enfrentó elecciones competidas, con una alta e inusitada participación de ciudadanos.

Las cosas se habían aclarado: el sistema político autoritario, centrado en el Presidente, el control del legislativo, del judicial y de un partido que recibía votaciones arriba del 70 por ciento se había acabado y no contábamos con las reglas, las instituciones y las fórmulas que correspondieran a ese cambio. Dos grandes partidos opositores -uno histórico, a la derecha (PAN)- y otro -emergente nacionalista y popular (PRD)- a la izquierda.

Un nuevo sistema de partidos estaba ahí, en acto y fue aún más evidente que necesitábamos un nuevo régimen político que le correspondiera.

El germen de este proceso se remonta a 1977, pues esa reforma electoral había instalado una rutina de acción y cambio político en el país, con una forma más democrática. El diálogo entre distintos era una condición, siempre. La consulta pública genuina también y como resultado, una negociación que en ese año iniciático produjo: una amnistía completa de presos políticos; ampliación de la Cámara de diputados y por primera vez en México, 100 diputados de 400, surgirían de la representación proporcional; financiamiento público a los partidos y otra novedad democrática: el registro condicionado, figura legal para admitir nuevos contendientes en las elecciones mexicanas, estrictamente propuesto y dedicado a las corrientes de la izquierda, principalmente al Partido Comunista Mexicano (PCM) hasta entonces marginado.

De esa suerte, un archipiélago de grupos, movimientos (campesinos, sindicales, populares, estudiantiles), liderazgos de todo tipo, tuvieron una puerta de acceso a la legalidad, a las elecciones y sobre todo, al poder legislativo, desde donde promoverían más y más cambios precisamente a las reglas de la disputa por los poderes públicos en México.

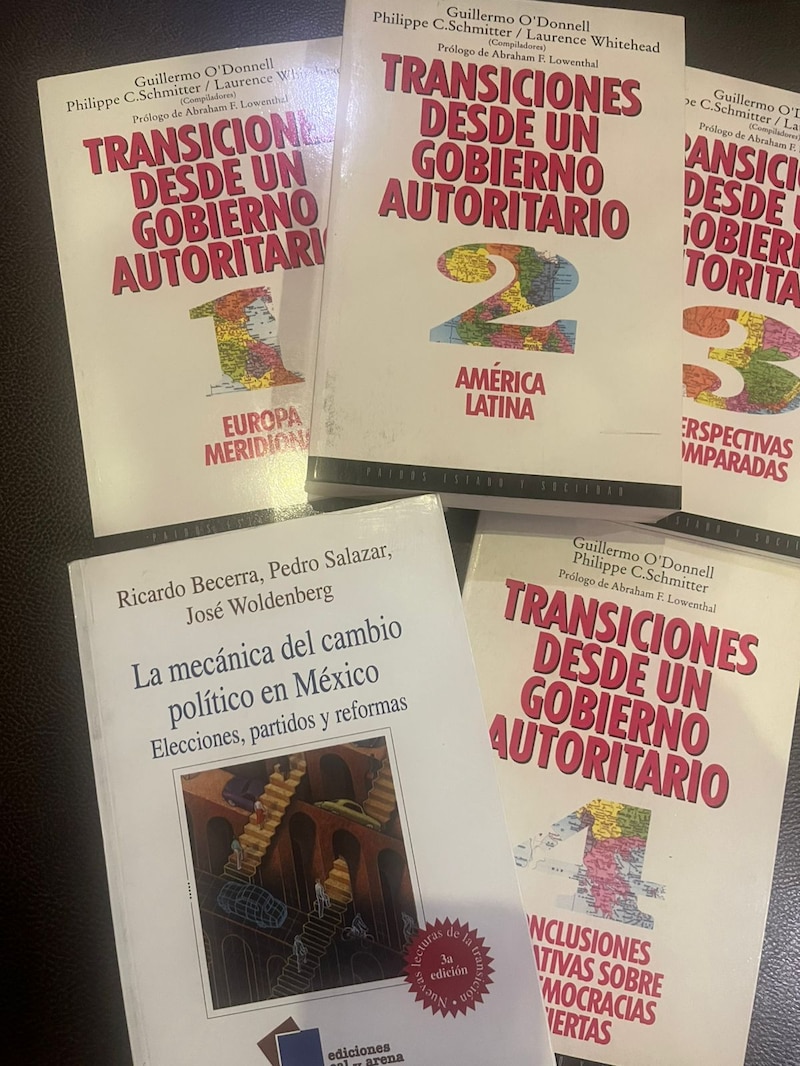

Pues bien, a ese tipo de procesos, a esa lucha política centrada en el cambio de las reglas del juego, los estudiosos bautizaron como “transición”, por definición un período fluido, un paréntesis histórico, un intervalo entre regímenes: uno autoritario ya agotado pero vigente y otro que, sin serlo todavía, mutaba hacia una democracia (el estudio mundial clásico fue dirigido por Guillermo O`Donell, Philippe Schmitter y Laurence Whitehead. Transiciones desde un gobierno autoritario. 4 volúmenes, Paidós, 1986, que ya desde entonces incluía a México como parte de los países “en transición”).

Subrayo la “rutina de acción y cambio político dialogada, consultada y negociada” porque ese formato se repitió en 1986, en 1989-90, en 93, 1994 y como cierre de ciclo, en 1996. De modo y suerte que la mutación del régimen político en México tardó, más o menos esos 20 años, cuando las “reglas del juego” dejaron de ser el centro de la disputa política y en las elecciones de 1997, el otrora partido hegemónico perdió la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, la derecha multiplicó su votación, la izquierda conquistó el gobierno de la Ciudad de México y tres años después, el PAN ganaría la presidencia de la república. Por primera vez en casi 200 años, nuestra república fue capaz de transmitir el poder público de un partido a otro, con legalidad y en paz.

En el intervalo, pasaron muchas cosas importantes más allá del ámbito electoral: nacieron sus megalópolis, su gente fue más educada, se embarcó en otra transición -esta, demográfica-, protagonizó un cambio completo en su modelo económico, profundizó su inveterada desigualdad, entró en una fase larga de estancamiento, vio emerger una guerrilla indígena, se sucedieron decenas de movilizaciones urbanas, estudiantiles y un largo etcétera.

En esos 20 años, la transición a la democracia estuvo acicateada y fue afectada por las grandes crisis y por los nuevos fenómenos como la pobreza urbana de masas, agolpada en los cinturones periféricos de las ciudades. Pero incluso este hecho social decisivo, la hecatombe de 1994-95 y sus 16 millones de nuevos pobres, encontraron un cauce donde reconocieron en el perredismo su vehículo de expresión, representación y de protesta.

Lo que quiero subrayar, sin embargo, es que los grandes procesos sociales, económicos, políticos y sus liderazgos -nuevos y antiguos- fueron, casi todos, metabolizados dentro de la órbita de las elecciones y de los partidos.

Así por ejemplo, Raúl Álvarez Garín, uno de los dirigentes principales del movimiento estudiantil de 1968 fue diputado plurinominal. Arnoldo Martínez Verdugo, líder indiscutible del comunismo mexicano durante décadas, también. La icónica madre buscadora, Rosario Ibarra de Piedra no solo fue pluri, sino candidata presidencial. Gilberto Rincón Gallardo lo mismo que el muchas veces plurinominal, Pablo Gómez.

Notables intelectuales de la izquierda como Arnaldo Córdova, Rolando Cordera o Heberto Castillo. Dirigentes campesinos emblemáticos (Danzós Palomino por ejemplo) o sindicales ferrocarrileros (Valentín Campa y Demetrio Vallejo) entre muchos otros.

Así vistas las cosas, la transición democrática concluida en 1997 fue en realidad, un inmenso cambio social y cultural que asentó uno de los poquísimos acuerdos nacionales que han sobrevivido por décadas: al poder público se llega por las elecciones, nada más.

Ningún otro campo de la vida mexicana (ni la política económica, ni la política social, ni la seguridad pública, el combate al crimen organizado) han estado fuera del litigio y la discordia nacional y sin embargo, ese acuerdo mínimo electoral-democrático, ha pervivido y en el, se incluyó hasta López Obrador.

El Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) ha elaborado y ha propuesto este marco de comprensión histórica (y de acción política) desde 1989 y la ha argumentado ante la opinión pública, la academia y por supuesto, gobiernos y fuerzas políticas. En ese marco existen héroes y también villanos claro está, pero sobre todo, habita el reconocimiento de los hechos: que el cambio político mexicano fue una obra colectiva, pluralísima, a muchas manos y viene de muy lejos.

Este apunte hace eco del estimulante número de la revista Nexos de este mes, por supuesto. Pero debo decir que lo nuestro no es una versión ingeniosa, no es un “relato” al que podamos intercambiar por conveniencia, por coyuntura o solicitud oportunista: es una historia rigurosamente documentada de y por muchos muchos años a la que, como decía Bola de Nieve, no podemos, ni queremos, renunciar.