Es un hecho universal que todos los pueblos se vinculan entre sí y que las lenguas que hablan reflejan en los términos parte de los conceptos e ideas con que se ve a los otros. Así lo considera el doctor en Antropología, Fernando Nava López, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua (AML) cuya lectura “De la lengua española en las lenguas indígenas mexicanas” se transmitirá por la página de Facebook y por el canal de Youtube de la AML este 9 de diciembre a las 13:00 horas.

En conversación con Crónica, Nava López señala que este trabajo de investigación y reflexión surgió por la necesidad de conocer más de las relaciones que existen entre pueblos indígenas y la comunidad hispanohablante, “relaciones históricas y actuales”.

“Generalmente se trabajan el cómo nos referimos los hispanohablantes a los pueblos indígenas y sus lenguas. Esta es una propuesta en espejo, digamos, para que tengamos un panorama no exhaustivo pero con ciertos ejes y directrices de la manera en que los pueblos indígenas han nombrado a la lengua española, a sus hablantes y qué nombre le dan al español”, explica el antropólogo y lingüista.

Durante la charla, hará un recorrido por diversas lenguas originarias de México, como el mazateco, el huave, el otomí, el purépecha, el mixteco, el náhuatl, el totonaco y el tepehuano, entre otras, para responder la interrogante de cómo se le dice a la lengua española en lenguas indígenas y dar cuenta de procesos lingüísticos, históricos, identitarios y culturales del país.

De esta investigación se destacan curiosidades como que, para nombrar a la lengua española, algunos grupos indígenas se valen de préstamos lingüísticos. Tal es el caso de los tepehuanos del sur y los zoques de Ocotepec, quienes, respectivamente, llaman al español kastill (‘castellano’) y kasylyan ote (‘lengua de Castilla’); otros, en cambio, emplean voces propias, como los tarahumaras, que usan el término chabochi (‘lengua de persona blanca, barbada, de mestizo’) o los huicholes, que recurren al vocablo teiwariki (‘lengua de mestizo’).

“Surgen cuestiones históricas como el hecho de que se llama Castellano o Castilla, que es la forma en que se denominaba en el siglo XVI y todavía es una forma en la que llamamos a nuestra lengua. Quedó en algunas comunidades y lenguas esta manera de nombrar al español, a veces con cierta adecuación fonética”, ahonda.

Algunas otras lenguas recurren a etimologías como los nahuas de Pajapan, Veracruz, que se refieren al español como tiltiktahtol (‘lengua negra’); los mixtecos de Santa Catarina Mechoacán, Oaxaca, como dja’an toon (‘lengua de foráneos’); los purépechas como turhisi (lengua de persona mestiza), y los huaves como ombeay moel naw titiük (‘lengua de otros indígenas).

Por otra parte, Nava López subraya que también se han generado otros términos. “Por ejemplo, en algunas variantes de náhuatl, a la lengua española se le llama coyotlahtoli que quiere decir lengua de los coyotes, aquí con distintas acepciones. Por un lado, la de una persona que vive en la ciudad, con ciertas comodidades; y por otro, las características del coyote: un animal astuto, tramposo, con engaños, acepciones que revelan maneras en que se presentan las relaciones entre los pueblos”.

Sobre esta información no se ofrecen conclusiones, la intención de esta charla es conocer las distintas facetas de la relación entre la población hispanohablante y los pueblos indígenas. “Es una primera aproximación, compilación de datos. No había mucha información, en el sentido de poder disponer de muchos nombres que se dan, dada la cantidad de lenguas que se hablan en el país. Se hace una invitación explícita a continuar trabajando en el tema para que mejoremos nuestras maneras de comprender, para mejorar nuestro trato recíproco”.

El antropólogo agrega que los pueblos indígenas tienen voz y percepciones particulares que son recomendables conocer, “para vernos en ese espejo, porque seguimos siendo como población muy racistas y eso es un comportamiento que ninguna sociedad calificaría como bueno. Nosotros lo seguimos siendo y en función de conocernos y comprendernos mejor es que puedan cambiar esas prácticas sociales asimétricas”.

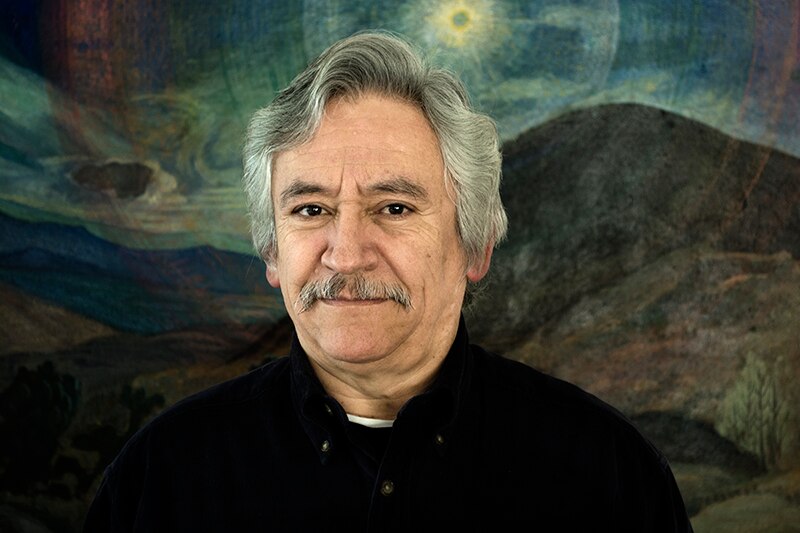

Lingüista.

Lingüista, antropólogo y músico. Ha sido miembro del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical del INBA; del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios de El Colegio de México y, desde 1991, es investigador de tiempo completo del grupo académico de Lingüística Antropológica en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Sus principales temas de interés son la música y la danza tradicionales mexicanas, las lenguas indígenas y los derechos lingüísticos de los pueblos originarios; en particular, ha trabajado las lenguas purépecha, náhuatl, zapoteco, seri y chichimeco-jonaz.

Copyright © 2021 La Crónica de Hoy .