La constitución liberal de 1857 fue promulgada un 5 de febrero. Contra todo lo que afirmaron sus adversarios de aquellos días, los integrantes de la generación de la Reforma no eran ateos ni antirreligiosos. José Joaquín Blanco se ha referido a ellos como “bondadosos curas laicos”. Con excepción de Ignacio Ramírez, El Nigromante, todos eran creyentes y más o menos buenos católicos.

Los debates de aquella constitución se llevaron a cabo en un recinto parlamentario presidido por una imagen de la virgen de Guadalupe. La carta magna se juró “en el nombre de Dios y con la autoridad del pueblo mexicano”. La fecha era significativa también: el 5 de febrero era también la fiesta del beato Felipe de Jesús, mártir de la Iglesia católica muerto en Japón, en 1597 y uno de los símbolos de identidad de los novohispanos convertidos en mexicanos. No era nada casual la elección de la nueva fiesta laica: el joven que sería canonizado unos pocos años después era uno de los referentes que a lo largo de los siglos había cimentado el orgullo de los criollos por su tierra.

San Felipe de Jesús nació en 1572 en la ciudad de México. Hijo de españoles emparentados con el célebre dominico Fray Bartolomé de las Casas, Felipillo, como le decían en familia, tuvo diez hermanos. Su padre, dedicado al comercio, a fuerza de empeño, logró hacerse de algunos bienes. Viajaba con frecuencia al puerto de Acapulco, pues compraba y vendía mercancías que llegaban a la Nueva España en las naves provenientes de las Filipinas, de China o de Perú.

Felipe no era que se dice un estudiante aplicado. Tampoco acababa de decidirse por dedicarse al oficio paterno. Consideró hacerse religioso y tomó el hábito de novicio en el convento franciscano de santa Bárbara, en Puebla, pero permaneció allí muy poco tiempo. Después, consideró convertirse en platero. Una vez más, el eco de las maravilla de oriente, del comercio de ultramar y la tentación de la aventura, le decidieron a embarcarse para las Filipinas en 1590. Pero allá sintió nuevamente el “llamado” de la vida religiosa, e ingresó en el convento, también franciscano, de Santa María de los Ángeles de Manila.

Dejó de ser Felipe de las Casas para transformarse en Felipe de Jesús. Hizo en Manila su año de noviciado, al cabo del cual hizo votos de pobreza, obediencia y castidad y profesó. En 1596, a petición de sus padres, se embarcó para la Nueva España con objeto de ordenarse en la ciudad de México, pues en las Filipinas no había obispo.

La ruta de Filipinas a Acapulco era larga y peligrosa.. El barco en que viajaba Felipe de Jesús, junto con algunos comerciantes y frailes franciscanos y agustinos, se desvió de la ruta y al cabo de mes y medio se dieron cuenta de que navegaban en las cercanías de Japón.

Una tormenta hizo que el barco zozobrara. Los náufragos llegaron a la isla de Shikoku, en octubre de 1596. Llegaban en mal momento. Algunas misiones jesuitas llevaban años evangelizando en tierras japonesas y la resistencia de los naturales había sido muy fuerte. Para cuando Felipe de Jesús pisó tierra nipona, no se admitía la presencia de extranjeros como no fuese con fines comerciales, y estaba claramente prohibido intervenir en las creencias religiosas locales.

La intervención malintencionada de comerciantes portugueses que coincidían en el lugar hicieron que los religiosos fueran encerrados en los conventos franciscanos de Kioto y Osaka, que después fueron rodeados por guardianes armados. Del convento de Kioto fue sacado Felipe de Jesús el 30 de diciembre de 1596 para ser enviado a prisión junto con los otros frailes.

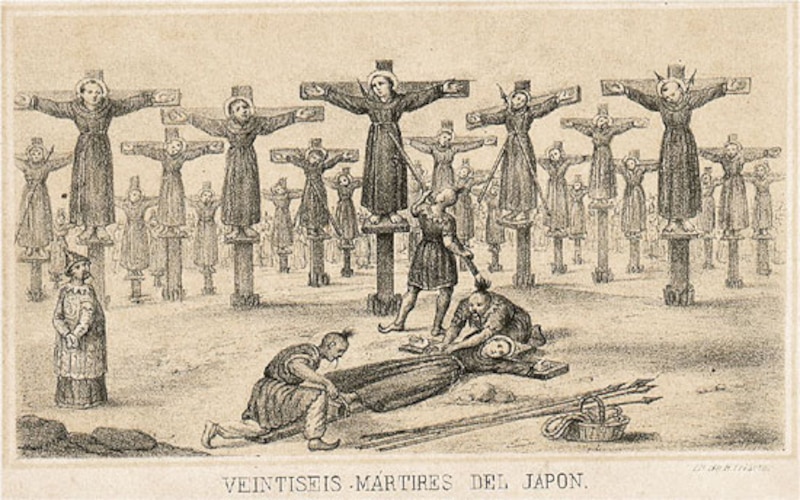

Junto con un grupo de catequistas japoneses, se les llevó a Kioto, donde a todos les cortaron la oreja izquierda. Era ya enero de 1597. El día 8 se dio la orden de ejecutarlos en Nagasaki. En el trayecto, los frailes fueron objeto de humillaciones y maltrato. Llegaron a Nagasaki la mañana del 5 de febrero de 1597, donde se les martirizó y crucificó. El proceso de beatificación de los frailes y los catequistas empezó un año después, en 1598.

Los mártires de Nagasaki fueron beatificados en 1627 y de inmediato se inició la causa de canonización. En 1640 un encendido sermón del bachiller Miguel Sánchez, en la ciudad de México empezó a convertir a Felipe de Jesús en un símbolo del patriotismo que los criollos novohispanos empezaban a construir, Sánchez llamó a Felipe un “Jesús indiano”, un “lucero indiano” y lo calificó como “el más logrado de todos los criollos”.

La canonización demoró más de un siglo, y los criollos culpaban a los españoles de la demora, pues, afirmaban, querían escatimarles a su santo novohispano. Por eso, aunque solamente fuera beato de la iglesia católica, el culto a Felipe de Jesús se robusteció, particularmente en la ciudad de México. La gente empezó a llamarlo “santo” sin que nadie se molestase por deshacer el equívoco.

El culto creció: En 1638 le concedieron su capilla en la catedral y al año siguiente en el calendario ya se marcaba su fiesta. En 1665 nació el convento de San Felipe de Jesús, de monjas capuchinas, bautizado así por exigencia de la benefactora que financió la empresa.

En el siglo XVIII, San Felipe de Jesús ya era un elemento de la iconografía nacionalista criolla: se le representaba sobre un águila posada en un nopal. Cuando México se convirtió en una nación independiente, no solo tenía a la virgen de Guadalupe como patrona del país; tenía a San Felipe como patrono de la Ciudad de México y protector de los soldados, de los plateros y de los comerciantes. Es decir, su culto era muy sólido y estaba anclado en las raíces más profundas de la nacionalidad mexicana.

De eso se trataba: de identidad nacional. A los liberales de 1857 no les hizo el menor conflicto dar a la nación la nueva carta magna el día de la fiesta de uno de los símbolos más fuertes de “lo mexicano”

Sesenta años más tarde, el Constituyente de 1916-1917 eligió el 5 de febrero como la fecha en que se promulgaría la nueva carta magna. Otra vez los simbolismos: la nación se reconstruia en la misma fecha que se había elegido sesenta años antes. Y a Venustiano Carranza no le preocupaba mayormente el sentido estratégico con que se había determinado aquella fecha señera. Éramos ya un país más laico y con preocupaciones más terrenales.

La tradición cuenta que en el mismo momento en que Felipe de Jesús sufría martirio en el lejano Japón, la vieja higuera,seca y marchita, del patio de su casa paterna, en la ciudad de México, reverdeció. La vieja sirvienta negra de la familia, esa que tantas veces se había quejado de las tropelías y la mala conducta del muchacho; esa que había augurado que la higuera sería el testimonio de la radical transformación del rebelde, cayó de rodillas gritando “¡Felipillo santo, Felipillo santo!”

Las indagaciones del cronista Artemio del Valle Arizpe llegaron, en el siglo XX, hasta dar con la ubicación original del hogar de la familia De las Casas. Pero los sueños de progreso del México posrevolucionario habían desaparecido el lugar, pues la casona virreinal fue una de las muchas derribadas en el corazón de la ciudad de México, cuando en los años 30 del siglo pasado, concretamente en 1936, se trazó la Avenida 20 de Noviembre. En aquel patio desaparecido, averiguó Del Valle Arizpe, aún estaba la higuera, recordando, con su verdor, la santidad del joven novohispano.

El culto a Felipe de Jesús tiene aún curiosas resonancias: Es tradición, en los oficios religiosos en la Catedral Metropolitana, en 5 de febrero, obsequiar higos a los fieles, en alusión al prodigio de la higuera.

En este 2017, sobreviven dos higueras nacidas, afirma la tradición oral, de un par de ramas arrancadas a la del milagro: una la tienen los padres jesuitas de la colonia Roma de la ciudad de México, y otra se encuentra en el atrio del templo de Santo Domingo de Guzmán, en el centro de lo que fue el pueblo de Mixcoac y que hoy es parte de la inmensa capital.

Copyright © 2017 La Crónica de Hoy .