En el corazón de la colonia Condesa de la Ciudad de México, donde la gentrificación ha desplazado a lo marginal sin lograr extinguir del todo la vitalidad creativa que alguna vez fue su sello distintivo, subsiste —contra viento, pandemia y desidia institucional— un espacio escénico tan pequeño como imprescindible: Un Teatro. Fundado en 2011 por Jessica Sandoval, bailarina, coreógrafa, directora de escena y promotora cultural, este foro independiente ha sido un refugio para lo alternativo, una plataforma para lo emergente y un territorio abierto a las búsquedas más arriesgadas del lenguaje escénico contemporáneo en México.

Lo que ha logrado Sandoval con Un Teatro no es menor. En una ciudad donde los espacios culturales suelen fluctuar entre la precariedad presupuestal y el centralismo institucional, sostener una sala independiente por más de una década supone algo más que resistencia: es una forma de militancia cultural, y también una apuesta estética. Lo que se programa en este espacio no responde a las modas ni a los dictados del mercado, sino a la convicción sobre lo que el arte escénico puede y debe provocar: una experiencia.

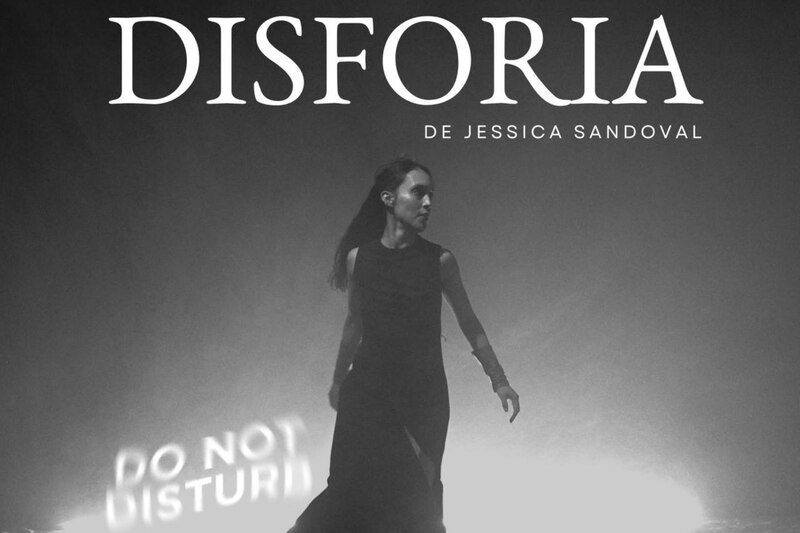

En este espíritu se inscribe Disforia, do not disturb, una pieza que no sólo amplía el repertorio de Sandoval como creadora escénica, sino que dialoga con una de las corrientes más vanguardistas del teatro contemporáneo: el teatro inmersivo.

Hablar de teatro inmersivo nos refiere de inmediato a la trayectoria de Punchdrunk, la célebre compañía británica que desde principios del siglo revolucionó la escena teatral global. Fundada por Felix Barrett en 2000, Punchdrunk ha desarrollado un estilo que desdibuja los límites entre la acción escénica y el espectador, desmantelando la cuarta pared -desde un lugar aún más radical que el concebido por Pirandello- y construyendo universos donde el público ya no sólo mira la escena: también la habita.

Su obra más emblemática, Sleep No More, una reinvención oscura y onírica del Macbeth de Shakespeare, ha sido montada con enorme éxito en Londres, Nueva York y Shanghái, permaneciendo en cartelera por años y convirtiéndose en un referente obligado del teatro contemporáneo. En ella, el espectador vaga por un edificio de cinco pisos transformado en hotel decadente, siguiendo —o no— a los personajes, espiando sus escenas, reconstruyendo fragmentos narrativos en una experiencia sensorial que mezcla teatro, danza, instalación y cine noir. Punchdrunk demostró que el teatro podía convertirse en una arquitectura de emociones; que el público no tenía por qué permanecer pasivo; y que la ficción, en vez de ser representada, podía ser vivida.

Más que una técnica el teatro inmersivo es una filosofía escénica. Su propósito no es contar una historia de forma lineal, sino crear un entorno narrativo en el que el espectador sea cohabitante, testigo íntimo y cómplice involuntario de lo que sucede. Lo inmersivo apela a los sentidos: la cercanía física con los intérpretes, la libertad de movimiento, la ruptura de convenciones. Cada espectador construye su propio recorrido, y en esa deriva subjetiva se activa una dimensión emocional más profunda, más sensorial, menos racional.

En México, esta corriente ha tenido escasas expresiones -algunas de ellas ancladas en el desplante escénico del “teatro de terror”- y si bien existen antecedentes de teatro participativo o de performances situados fuera del escenario tradicional, no puede hablarse aún de una tradición inmersiva consolidada. Por eso, Disforia representa no sólo una propuesta singular dentro de la cartelera teatral de la Ciudad de México, sino también un acto de valentía creativa.

Con apenas un puñado de elementos escénicos, un uso inteligente del espacio y una coreografía emocional tan intensa como precisa, Jessica Sandoval logra en “Disforia, do not disturb” construir una atmósfera envolvente que no depende de la grandilocuencia técnica, sino de la presencia viva de los cuerpos en movimiento. La obra se articula como un recorrido físico y simbólico a través de los espacios mínimos de una casa de los años cincuenta en la Colonia Condesa, donde dos figuras femeninas, evocaciones de Medea y Antígona, dan forma a una dramaturgia fragmentaría sobre el duelo, la furia y la rebeldía, con la tragedia griega como telón de fondo.

En la figura de Medea, la madre filicida, víctima y victimaria a la vez, resuenan los ecos de la traición amorosa, pero también la capacidad femenina para destruir cuando es despojada de todo. En Antígona, la mujer que desafía la ley del Estado por fidelidad a una ley moral más profunda, reverbera el conflicto entre el deber cívico y la piedad íntima. Ambas son arquetipos de la disidencia femenina. Ambas confrontan a un orden patriarcal que las castiga por atreverse a decir “no”. Ambas se rebelan desde un lugar íntimo, familiar, corporal y trágico.

En Disforia, estos dos mitos griegos son reconfigurados no desde la narración, sino desde el movimiento. La danza deviene lenguaje de la desobediencia, del deseo, del dolor. Cada gesto corporal es una forma de escritura. Y cada escena es un espejo roto donde se reflejan los múltiples rostros de la violencia de género contemporánea.

No es casual que la obra transcurra en un espacio claustrofóbico, un no-lugar que trasmite la incomodidad de los cuerpos, los exabruptos de la identidad, y la rigidez de las normas. Las habitaciones donde transcurre la obra, no son mera escenografía sino personaje. Como en todo teatro inmersivo, el espectador no está al margen: entra, se mueve, escucha de cerca, siente la cercanía del sudor y del temblor. Se vuelve voyeur, testigo, cómplice, sombra muda.

El diseño sonoro, los efectos lumínicos, la música, todo contribuye a construir una atmósfera densa, casi asfixiante, que no da tregua ni respiro. Y, sin embargo, hay belleza: una belleza dura, espesa, poco complaciente y no exenta de lirismo, que brota de la entrega física de los intérpretes y de la precisión coreográfica de Sandoval, que sabe construir imágenes perdurables.

Merece una mención especial el elenco de Disforia, integrado por seis muy jóvenes intérpretes. Su trabajo es intenso, refinado y elocuente. En un país donde el teatro a menudo privilegia el histrionismo verbal, ellos apuestan por el cuerpo como instrumento dramático. No hay impostura en sus gestos. No hay artificio. Todo lo que ocurre —desde una mirada hasta un estallido físico— está hecho desde un compromiso actoral y dancístico que conmueve.

En tiempos donde la virtualidad amenaza con desplazar la experiencia del arte vivo, y donde la violencia contra las mujeres sigue siendo una herida abierta en nuestra sociedad, obras como Disforia transitan de lo meramente escénico a la advertencia y la denuncia.

Jessica Sandoval, con su doble condición de creadora y gestora, ha demostrado que el teatro independiente no sólo puede sobrevivir, sino también innovar, arriesgar, incomodar. Que no hace falta un gran presupuesto ni un escenario monumental para crear experiencias escénicas apabullantes. Que el cuerpo —cuando es habitado con plasticidad— puede ser más elocuente que cualquier discurso. Y que la disforia, entendida como una condición superior y patológica de la tristeza y el desasosiego, puede transformarse en una forma de resistencia.