Con Thibaut Plassot (Universidad de Bordeaux) y Chiara Cazzuffi (Universidad Mayor de Santiago de Chile), hemos estado estudiando este abismo desde dos ángulos: desde la brecha que hay entre lo que se aspira que logren y lo que se realísticamente se espera logren los y las jóvenes en educación, y también desde el ángulo de la movilidad social.

La evidencia contundentemente muestra que tanto en las aspiraciones educativas como en la movilidad social importa tanto el nivel socioeconómico del hogar de origen como también el territorio en el que se vive. Es decir, la desigualdad no empieza cuando termina la escuela: empieza mucho antes.

Aspirar no es esperar: la condición del hogar pesa más que el territorio

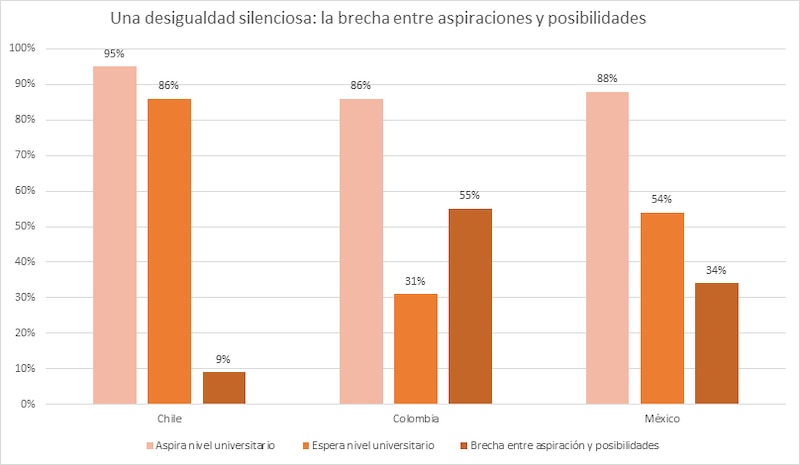

En un estudio reciente publicado en la Oxford Review of Education, analizamos más de 10 mil encuestas a padres y madres de estudiantes de zonas intermedias —ciudades medianas, es decir, ni grandes capitales ni áreas totalmente rurales— en México, Chile y Colombia. Les preguntamos dos cosas:

- ¿Hasta qué nivel educativo le gustaría que su hijo/hija llegue?

- ¿Hasta qué nivel cree que realmente va a llegar?

En México, el 88% de los progenitores aspiran un nivel universitario, incluso maestrías o doctorados. Pero cuando se les pregunta qué creen que va a pasar, solo el 54% lo ve posible. En zonas más periféricas, esta brecha es aún mayor.

Esta brecha es una forma de desigualdad silenciosa. No figura en las leyes, pero pesa en cada elección cotidiana: qué estudiar, hasta dónde llegar, si vale la pena intentarlo.

El primer gráfico, muestra por ejemplo, para el caso de México, que de cada 100 hogares entrevistados 88 aspiran que sus hijos/as tengan escolaridad universitaria, pero sólo 54 de ellos creen que eso será posible. Esto genera una brecha de 34 entre aspiraciones y realidad.

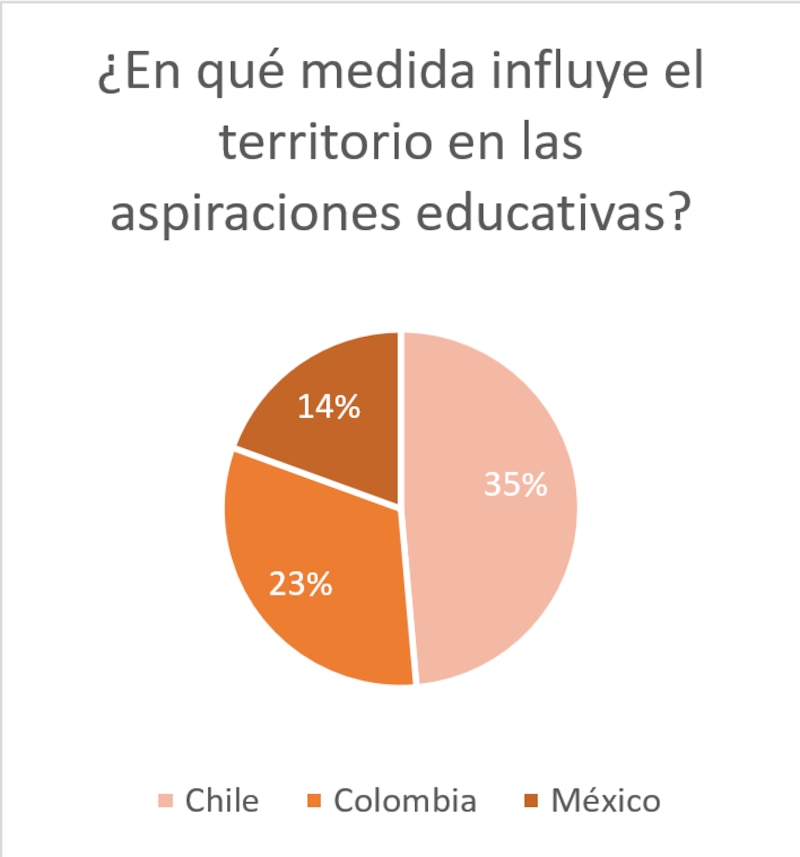

Los gráficos 2 y 3 muestran para cada país la importancia del nivel socioeconómico y del territorio sobre las aspiraciones educativas. En México, por ejemplo, las aspiraciones educativas están determinadas en mayor medida por el nivel socioeconómico del hogar (86%) más que por el territorio donde se vive (14%). En Chile, la importancia del nivel socioeconómico del hogar (65%) es menor que en México, aunque todavía mayor que la importancia del territorio (35%).

Para la movilidad social, el “lugar” pesa más de lo que pensamos

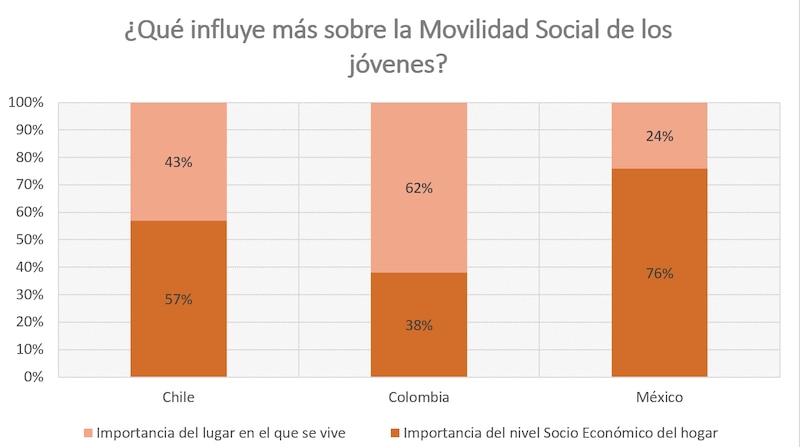

En otro estudio, publicado en The Journal of Development Studies, construimos una metodología para medir qué tan justa es la “carrera de la vida”. Para la movilidad social ¿Importa más el esfuerzo o el punto de partida?

Comparamos zonas centrales y periféricas en Chile, Colombia y México. ¿El resultado?

En promedio, las personas que nacen en zonas periféricas tienen menos oportunidades reales de moverse hacia arriba, sin importar cuánto se esfuercen.

Las condiciones del lugar —infraestructura, calidad de las escuelas, conexiones sociales— generan una “inercia territorial” que frena la movilidad.

El gráfico 3 muestra la importancia relativa de cada factor en la movilidad social de los jóvenes en cada país. Para el caso de México, la movilidad social está más influenciada por el nivel socioeconómico del hogar de partida (76%) que por las características del territorio en el que se vive (24%). En el caso de Chile, las dos circunstancias están más balanceadas: 57% influye el hogar, 43% el territorio, en tanto que en Colombia, el territorio es el factor más importante (62%).

¿Qué significa esto para el país?

Si vivimos en un país donde el futuro de los jóvenes está ligado al nivel socioeconómico del hogar del que se parte y al territorio, no es el talento el que determina el futuro. Es injusto —y profundamente preocupante— que algo tan fuera del control de una persona, como el hogar o el lugar donde nace, condicione su libertad real para elegir la vida que valora y tiene razones para valorar. Con esto, estamos cerrando caminos, reduciendo opciones, negando capacidades. Y con ello, perdemos todos.

Y no hablamos solo de pobreza. Muchas veces, los programas sociales no alcanzan a ver lo que realmente bloquea el ascenso: la falta de redes, de orientación, de referentes, de creencia en uno mismo.

Como sociedad, tenemos que aprender a escuchar no solo lo que la gente necesita, sino también lo que cree que es posible para sí misma.

¿Y ahora qué?

Estos hallazgos deberían ser un llamado de atención para repensar cómo diseñamos políticas públicas.

No basta con mejorar escuelas o dar becas. Hay que también (re)construir la relación emocional de los jóvenes con su futuro:

Hacer que sea posible una transición escolar exitosa, independientemente del punto de origen de la persona.

Mostrar que es posible.

Crear puentes entre aspiraciones y trayectorias reales.

Apoyar a quienes han roto la barrera y pueden inspirar a otros.

Una historia que aún se puede escribir

Lo que encontramos en nuestras investigaciones no es una condena. Es un espejo. Y también una brújula.

Si logramos cerrar la brecha entre aspirar y esperar, y si el esfuerzo de una persona cuenta tanto como su cuna, entonces sí podremos decir que estamos construyendo una sociedad más justa —y más inteligente.

¿Lo haremos?