Los vecinos escucharon los gritos. Después, sonaron balazos. No faltó quien, asustado, saliera ahí nomás, a unos pocos pasos, a San Juan de Letrán, en busca de un gendarme. La modorra diurna de la Plaza de las Vizcaínas, en lo que en otros siglos se llamó el barrio del Salto del Agua y que en 1942 era ya parte de la colonia Centro, se había quebrado. Cuando un policía llegó al departamento 7 del edificio marcado con el número 12, se encontró con un drama que estremecería a la ciudad: sangre por todas partes, una joven mujer, muerta, con tiros en el cuerpo, a corta distancia, un bebé asesinado. Un hombre joven, tirado en el piso, se quejaba; solamente tenía un rozón de bala en la cabeza. En la habitación contigua, una pequeña, de unos tres años, respiraba angustiosamente, herida de gravedad.

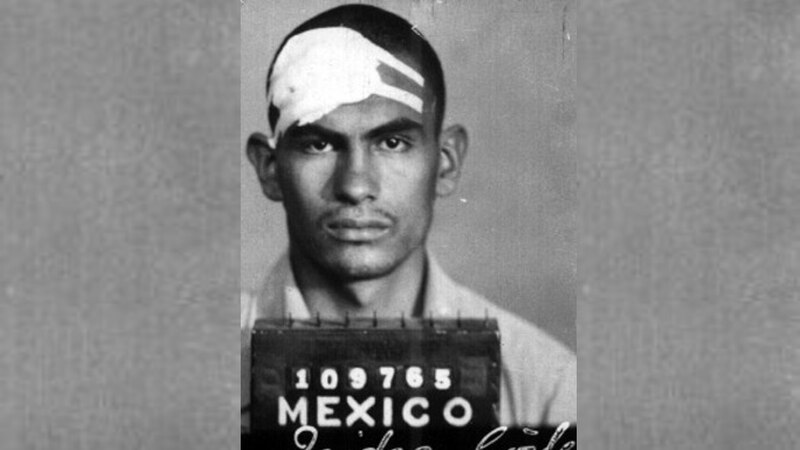

Con prontitud llegó una ambulancia, que recogió a la niña y al hombre adulto, al que, tras una curación rápida, se le dio de alta. Para ese hombre, que se llamaba Isidro Cortés Pizá, empezaba el infierno en la tierra, porque él y sólo él era el responsable de ese cuadro lamentable, que, una vez más, se convirtió en nota de primera plana en los periódicos que vivían de la narración de los hechos de sangre: era un infeliz, atormentado por la ira y los celos, que no había encontrado otra forma mejor de canalizar el negro huracán que llevaba en el alma, que echar mano de una pistola. Lo demás era tragedia.

Los periódicos no vacilarían en aplicarle el calificativo tan de moda en la narrativa de la nota roja nacional: “fiera”. Ni la prensa ni el aparato judicial mexicano le tendrían el menor asomo de simpatía, aunque sus defensores intentaran demostrar que el origen del desastre había sido un desequilibrio transitorio, un extraño momento en que la niebla roja, que anuncia la llegada de la muerte, se apoderó de él.

Los reporteros de la fuente policiaca estaban alborotados. Duros, curtidos a fuerza de enfrentarse, cada jornada, a los horrores de la violencia humana, sin poderlo evitar, estaban conmovidos: el hallazgo de un bebé de 8 meses, muerto de un tiro en la cabeza, le dolía al más pintado. Luego, la agonía de su hermanita mayor, herida de gravedad y que no vivió sino unas pocas horas más, a pesar de los esfuerzos de los médicos que la atendieron, acabó de irritar a aquellos hombres, un poco cínicos, como casi todos los que ejercen el oficio de informar.

Una cosa eran los crímenes pasionales, que muchos de aquellos periodistas se solazaban en narrar, y otra tener que contar una historia donde los celos, la pobreza, el hartazgo y la violencia a flor de piel, al mezclarse, habían dejado dos pequeños cadáveres, que, sin saber por qué, habían sufrido el daño mayor por la mano de su padre.

Los crímenes de Goyo Cárdenas mantenían en llamas a los mexicanos. Ni siquiera la certeza de formar parte del bloque Aliado y, por tanto, “estar en guerra”, había sembrado tanta incertidumbre e inquietud. Las autoridades temían, con razonables posibilidades, que surgieran “imitadores” de Goyo, o que desequilibrados mentales, al enterarse de las muertes de aquellas muchachas, sintieran o pensaran que ellos también tenían derecho a cobrar su cuota de sangre.

La “goyomanía” llegó a grado tal que la policía interrogaba a los culpables de asesinato, para saber si conocían los crímenes del Asesino de Tacuba. En el caso de Isidro Cortés, tal pregunta salía sobrando, porque en la escena del crimen se había encontrado un papel que resultó revelador. Atenidos a la misiva, Cortés había llegado con un plan definido a aquel departamento donde vivía su esposa Jenny Pliesson con los dos pequeños que habían tenido: el pequeño Elpidio, de ocho meses, y Jane, que ya tenía dos años y medio. Pretendía matar a su esposa y suicidarse después.

“Evita” -escribió Isidro, dirigiéndose a su suegra- “Mi esposa cometió una falta grave. Por eso vino todo.Yo la perdoné y me arrojé toda la culpa. No hagan ninguna declaración. Déjennos descansar y apoye que fue por mi mala situación. Entiérrenos juntos. Es todo lo que le pedimos. P.D. Avise a mi tío”

El drama que había dado lugar a aquella nota era largo de contar, pero el asesino declaró todos los detalles: él y Jenny eran de Guadalajara. Él tenía 25 años, Jenny 17. Eran muy, muy jóvenes cuando se enamoraron se casaron, cuatro años atrás, y por algún tiempo fueron felices: los niños nacieron y formaban una pequeña y simpática familia, que vivía del empleo de Isidro, que erra secretario y pistolero de un diputado local, J. Teobaldo López. Pero pasó el tiempo, y, al salir López del Congreso jalisciense, se acabó el trabajo.

La miseria tocó a la puerta de la pequeña familia. Isidro no hallaba trabajo. Empezaron las angustias por no poder cubrir las necesidades de los niños, las quejas de ella, las respuestas bruscas e impotentes de él. Empezaron los pelitos, los gritos. Tal vez hubo algún empellón, una bofetada. La familia se desmoronaba. Isidro, acostumbrado a la prepotencia de su trabajo de pistolero, traía la violencia a flor de piel.

Un día, Jenny no pudo más. Tomó a sus hijos, y abordó el ferrocarril que la llevaba a la ciudad de México, para poner tierra de por medio, para ganar tiempo. Isidro decidió quedarse en Guadalajara. No pensaba ir a rogarle a Jenny, aunque pronto supo dónde estaba su familia. Con ayuda de parientes, la joven se estableció en un departamento en la esquina del callejón de San Ignacio y Plaza de las Vizcaínas, justo frente al antiguo y famoso colegio. Poco a poco, ella recobraba la calma; trabajaba con su madre en una tabaquería del Centro. Acaso pensó que era posible componer las cosas con su esposo.

Pero en Guadalajara la tormenta empezó a tejerse: una carta anónima llegó a manos de Isidro: le aseguraba que Jenny “andaba en malos pasos”. A partir de aquella frase, la razón de Isidro se embotó. Los celos lo inundaron, y pasó a un estado de rabia fría y oscura. No lo pensó dos veces. Se puso en camino hacia la capital, en un afán de resolver los problemas y recuperar a su familia, de un modo u otro.

Cuando Isidro Cortés declaró a la policía, aseguró que, realmente él no quería matar a nadie. “Únicamente vine a pedir explicaciones, a decirle cuánto la quería y lo que planeaba para la educación de los niños”.

Pero los celos estaban ahí, aguijoneándolo, atormentándolo. Empezaron a discutir en el departamento, en presencia de los niños. Él reclamó el anónimo. Ella negó todo con energía. Pero la sospecha no desaparecía del alma de Isidro. Las cosas se pusieron peor cuando fue claro que Jenny no tenía la menor intención de volver al lado de su esposo. Estaba decidida a hacerse una nueva vida en la capital.

Según Cortés, “sintió rara” a su esposa. Aunque negara los chismes, él no estaba del todo convencido. Encima, no quería regresar a Guadalajara. La idea de que ella ya tuviera otro amor empezó a cegarlo. Su ira crecía y crecía y ya no escuchaba las palabras de la que aún era su esposa. Se dio cuenta de que, lejos o cerca de ella, ya no podría vivir con la sospecha clavada en el alma. Decidió, en su fuero interno, que lo mejor sería matarla. A los niños, declararía, los mató después, “para que no se quedaran a sufrir”.

Las investigaciones mostraron que Isidro no había dicho toda la verdad. Si bien es cierto que la pareja se había separado, él había seguido a su familia hasta la capital, y había conseguido un trabajo, como empleado en un comercio. Pero la relación de pareja estaba “tocada”, y los pleitos eran frecuentes. La tarde de la tragedia, en medio de la pelea, Jenny le había gritado a Isidro que definitivamente ya no lo amaba.

Furioso, Isidro sacó la pistola, y caminó hacia los niños, pretendiendo matarlos. Jenny se interpuso: recibió un tiro en la boca y otro en el corazón. Luego se fue contra los niños: a Elipidio lo mató de un tiro en la cabeza, y a la pequeña Jane le dio dos balazos.

Luego, escribió la nota y quiso dispararse a sí mismo. Haya sido por la exaltación o porque en el fondo no tenía deseos de morir, Isidro apenas alcanzó a darse un rozón de bala. Viviría para pagar su crimen

Mientras la prensa se daba vuelo hablando acerca del desnaturalizado padre que no contento con matar a su esposa, había asesinado a sus pequeños, la defensa de Isidro pidió que se le sometiera a examen siquiátrico, e intentó establecer el atenuante de “locura momentánea”.

El juez de la causa rechazó los argumentos de los defensores del asesino. El examen siquiátrico -que a partir de Goyo Cárdenas se puso muy de moda- aplicado nada menos que por el ex director de La Castañeda, Alfonso Millán, demostró que Isidro Cortés Pizá no tenía ningún tipo de trastorno mental. Eso sí, era un hombre violento, acostumbrado a resolver los problemas a punta de pistola. No hubo atenuantes y sí la aplicación de la pena máxima para homicidio e infanticido: veinte años de prisión.

Quienes años después se preguntaron por el destino de Isidro Cortés se enteraron de que, purgada su sentencia, se fue “al otro lado”, a vivir a Los Ángeles. Se dice que pudo rehacer su vida. Nadie que lo hubiera visto en Estados Unidos podía creer que un día, en un arranque, había segado las vidas de los seres que más amaba.

Copyright © 2022 La Crónica de Hoy .